김종삼의 「민간인(民間人)」은 전쟁과 상잔의 비극을 단 두 연의 압축적인 문장들로 보여준다. 두 번째 연을 읊어보자면 다음와 같다. “사공은 조심조심 노를 저어가고 있었다. / 울음을 터뜨린 한 영아(嬰兒)를 삼킨 곳. / 스무 몇 해나 지나서도 누구나 그 수심(水深)을 모른다.” 우크라이나에서의 전쟁이 백일을 넘어섰고(지난 6월 3일 기준), 아직도 러시아는 이 침공을 전쟁이라고 명명하지 않고 있다. 문득 생각나 「민간인」을 다시 펼친 얼마 전, 난 정말 이 수심(愁心)을 어떻게 가늠하겠냐고 스스로에게 물어야만 했다.

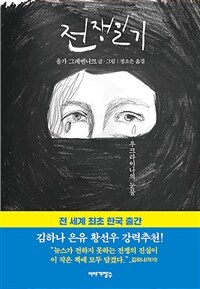

전쟁 속에서 쓴 일기는 재바르게 한국으로 넘어왔다. 올가 그레벤니크가 그림과 글로 남긴 『전쟁일기: 우크라이나의 눈물』(정소은 옮김, 이야기장수, 2022)은 그가 자신의 두 아이와 전쟁 발발 후 지하 생활을 거쳐 탈출하기까지의 기록이다. 폭죽 소리인 줄 알고 깼던 2월 24일 새벽 5시, 하지만 그 시끄러운 소리는 사위에 떨어지는 폭격 소리였고 올가는 네 살 난 딸의 팔에 이름, 생년월일과 연락처를 적어주며 “‘전쟁’이란 놀이”(8)하고 있다고 설명해야 했다.

“내 인생 35년을 모두 버리는 데 고작 10분밖에 주어지지 않았다”(86)는 올가의 말이 너무도 슬펐다. 천천히 한 줄 한 줄을 머금으며 『전쟁일기』를 읽던 내 마음이 무너진 건 이 대목에서였다. 가까스로 비행기에 오른 올가는 이렇게 썼다. “우리가 마지막 순번으로 비행기를 탔기 때문에 짐칸에 우리 가방을 넣을 자리가 남아 있지 않았다. (…) 나는 겉옷과 배낭 위에 걸터앉았다. 그런데 이런 건 하나도 중요하지 않아. (…) 엉엉 울고 싶었지만, 바로 곁에 내 아이들이 있었다”(128). 결코 상상조차 하지 못했던 현실 앞에서 눈물마저 삼켜야 하는 순간.

얼마 전 KBS 1TV에서 <우크라이나 침공 100일> 특집 2부작 다큐멘터리가 방영되었다. 『전쟁일기』와 마찬가지로 민간인의 눈과 목소리로 전쟁의 실상을 담아냈다. 그중 2부는 ‘테티아나의 일기’다. 한국과 인연이 깊은 우크라이나의 평범한 여성 테티아나는 모친과 아들을 폴란드로 피난시키는 대신, 자신이 모국의 수도에 남아 시민기자로서 전쟁의 실상을 영상 일기를 기록했다. 어렵게 만난 그의 외조부와 외조모의 말이 잊히질 않는다.

- 라이사(테티아나의 외할아버지): 지옥이 따로 없지, 지옥이지, 내 인생 말년에...

- 아나톨리이(테티아나의 외할머니): 내가 앉아서 네 외할아버지한테 말했어 “보세요, 우리 삶이 2차 세계대전으로 시작해서 전쟁으로 끝나네요”

지옥이 다시 그곳에 있다. 그 지옥에 “내가 사랑하는 이들과 똑같은 지극히 작고 평범한 사람들이”(정소은, 134)있다. 올가는 『전쟁일기』를 쓴 이유에 대해 “‘전쟁 그만!’이라고 외치기 위해서”(14)라고 말했다. 여기의 나는 무력하고 무참하지만 그래도 소리 내 외쳐본다, 전쟁 그만!