경향신문(07. 08. 11) 神과 인간, 유물론적 접근

오늘날 믿음은 “부인되거나 치환된 형태로만 존재한다.” 부인이 갖는 거리가 종교를 문화로 치환하지만 문제는 냉소적 거리가 늘 ‘정말로 믿고 있는 타자’에 의존하고 있다는 사실이다. 믿음에 대한 아이러니한 거리가 은밀한 믿음을 필요로 하는 이율배반과 마주하여 슬라보이 지젝은 다시 칸트의 질문을 반복한다. ‘믿음이란 가능한가?’ “우리가 정말로 믿지는 않으면서도 실천하는 모든 것”이 문화라면, 그러나 이 문화가 ‘정말로 믿고 있는 타자’에 자신의 믿음을 전가하고 있다면 믿음은 문화의 가능조건인 동시에 불가능조건이 아닐까?

지젝에게 믿음은 ‘정말로 믿고 있는 타자’가 존재하지 않을 때 비로소 시작되기 때문이다. 기독교적 경험이 필요한 이유가 바로 여기에 있다. 결핍 없는 초월적 실체로서의 신이 아닌 십자가 위의 예수, ‘어찌 저를 버리시나이까?’라고 절규하는 “믿지 않는다고 가정된 주체”인 그리스도의 회의와 불신에 동참하는 것이 믿음이기 때문이다. 타자의 결핍과 스스로를 동일시하는 이 불가능한 경험이 오직 유물론적 접근을 통해서만 이해될 수 있음을 입증하기 위해 쓰여진 책이 바로 ‘죽은 신을 위하여’이다.

‘꼭두각시와 난쟁이’란 원제에서 보듯 지젝은 여기서 발터 벤야민(‘역사철학테제’)을 반복하고 있는데, 두 번 읽기로서의 반복은 정신분석학적 읽기의 주요한 방법론이기도 하다. 반복적 읽기 속에서 드러나는 것은 대립구조 속에서 포착될 수 없는 ‘사이공간’이다. 유물론과 신학, 인간과 신의 사이공간에서 모습을 드러내는 것은 유물론도 신학도 아닌 “생성 중인 종교”, 인간도 신도 아닌 괴물로서의 예수이다. 자신의 고통이 의미없음을 고집하는 욥. 여기서 드러나는 것은 욥의 결핍이 아닌 신의 결핍이다. 초월적이고 예외적인 공간에 거주하던 실체로서의 신이 역사 속으로 타락하여 십자가에 못박힌 주체가 될 때 사랑이 시작된다. 타락이 구원과 같아질 때, 결코 다가설 수 없던 신이 이미 우리의 이웃일 때 유물론적 신학이 발생하는 것이다.

키에르케고르의 ‘생성 중인 기독교’는 사도 바울의 마치-아닌-듯한 태도(as if-not)로 반복된다. ‘마치 법을 지키지 않는 듯이 법을 지키라’는 바울의 명령은 법과 초자아의 악순환을 벗어날 것을 지시하고 있다. 위반에의 욕망을 부추기는 초자아는 죄의식을 통해 주체를 지배하는 권력 기제이기 때문이다. 위반하기 위해 금기를 필요로 하는, 구원을 위해 타락을 필요로 하는 법의 도착적 구조를 벗어나는 것이 바로 사랑이다.

지젝에게 유물론적 신학은 곧 정신분석학이 된다. 정신분석학 역시 타자의 내부적 결핍을 지시하는 주체의 가능성을 문제삼고 있기 때문이다. 욥의 의미없는 고통처럼 의미로 구성된 우주 속에서 주체는 자신의 고유한 장소를 갖지 못한다. 기표 속에 있지만 의미를 부여받지 못하는 빈 공간으로서의 주체는 그러나 기표 체계를 가능하게 해주는 조건이다. 칸트의 추상적 보편성과 헤겔의 구체적 보편성을 구분해주는 것은 바로 이 기표화할 수 없는 기원적 빈 공간의 포함 여부이다. 보편/특수의 대립구조로 설명할 수 없는 사이공간을 지젝은 특이성(singularity)이라 부르는데, 특이성을 포함한 보편성이 바로 구체적 보편성이다. 그러나 특이성의 포함은 보편성의 내재적 분열을 초래한다. 이제 보편성은 특수성 속으로 하강하여 특수한 요소들 속의 간극, 특수성도 보편성도 아닌 특이성이 된다.

기독교는 특이성으로서의 주체의 공간을 포함할 때 유대교의 추상적 보편성을 넘어선다. 타자의 결핍을 알고 있으면서도 여전히 그것을 감추고 있는 유대교와 달리 기독교는 인간도 신도 아닌 예수라는 특이성의 주체를 드러낸다. 아무 것도 할 수 없는 배설물과도 같은 주체로서 예수는 신의 결핍, 체스터톤의 말대로 “스스로에게 버림받은 신”을 지시하고 있기 때문이다. 일신교는 특수하고도 다양한 요소들을 폭력적으로 통합하는 일의성이 아니라 니체의 정오처럼 자신의 내재적 결핍을 보여주는 둘로서의 하나, 하나로서의 둘이다. 다신교는 내재적 분열을 외재적 차이로 환원시킴으로써, 다시 말해 불가능성을 다양성으로 치환함으로써 의미의 불가능성을 피해가는 방어기제이다.

일신교의 혁명은 다양성으로 환원될 수 없는 불가능성을 말하는 유대교에서 시작된다. ‘뿌리없음’, 상징질서로부터의 절대적 분리를 보여주는 유대교는 그러나 메시아를 여전히 ‘미래에 오는 자’로 상정하여 그와의 만남을 끊임없이 연기한다. 기독교는 ‘이미 항상 와있는’ 메시아를 이야기함으로써 신을 상징질서 속으로 끌어내린다. ‘아직 오지 않음’과 ‘이미 항상 와있음’의 간극 속에서 사랑의 윤리학, 곧 정신분석학이 시작된다.(민승기|경희대 겸임교수·영문학)

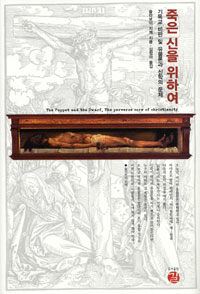

» 한스 홀바인 작 <죽은 그리스도>(1521)