-

-

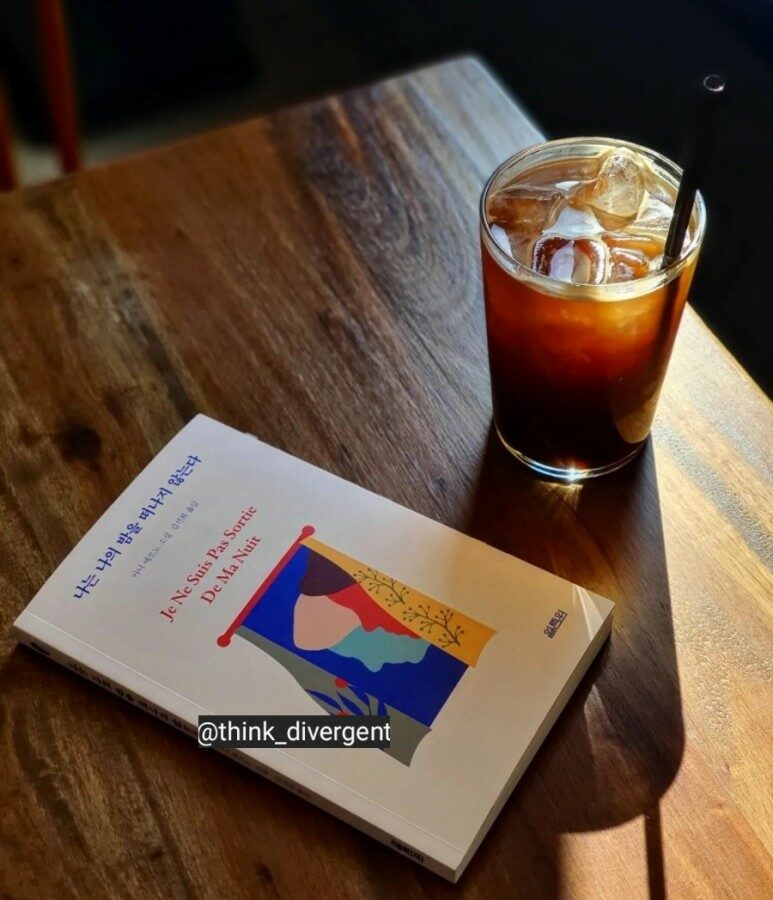

나는 나의 밤을 떠나지 않는다 ㅣ 프랑스 여성작가 소설 1

아니 에르노 지음, 김선희 옮김 / 열림원 / 2021년 7월

평점 :

1983년 12월, 치매에 걸린 어머니에 대한 아니 에르노의 일기(글쓰기)가 시작된다.

지난 날 "어머니에게 한없이 사랑을 요구하는 병적인 기아증 환자였"던 자신과 치매에 걸려 "이제는 모든 것이 뒤바뀌"어 어머니가 어린 딸이 된 현실 속에서 그녀는 어머니가 되어 줄 수 없음에 죄책감을 느낀다.

그리고 에르노는 "죄책감을 간직한 채 살아간다는 건 생명이 멈추버린 것과 다를 바 없었다."고 말한다.

글 속에 담겨진 에르노의 죄책감과 다가오는 어머니의 죽음에 대한 두려움이 고스란히 전해진다.

그래서 읽는 내내 죽음과 삶 한가운데에 놓여 있는, 어머니의 치매라는 병 앞에 한계를 느끼는 저자의 상황이, 그리고 단문으로 쓰여진 짧은 글이 너무나 현실적이고, 깊이 있게 스며 들었다.

옮긴이의 말처럼 이 작품이 "문장 간 여백의 의미, 곧 침묵의 소리가 더욱 깊어졌다는 사실"에 공감했고 그렇게 느껴졌다. 그렇게 느낄 수 있었던 것은 아니 에르노의 여러 작품을 읽고 난 후 <나는 나의 밤을 떠나지 않는다>를 읽었기 때문이 아닐까.

아니 에르노의 글은 모든 작품이 하나의 작품처럼 연결되어 있다는 생각이 든다.

기억과 사진으로 자신의 역사를 찾아 끊임없이 그 기억 속으로 파헤쳐 들어가는 용기를 지닌 작가, 그래서 우리는 그녀의 '고통"으로 쓰여진 작품들을 이렇게 만날 수 있는게 아니겠는가.

아니 에르노는 책,『어떤 여자』를 쓰는 동안 일기를 다시 읽어보지 않았다고 한다. 그것이 놀랍고, 한편으로는 이해가 되기도 했다. 무의식 속에서 쓴 글이 그녀에게 금기사항 같았다고 하는데, 어머니의 죽음 앞에, 언제 죽을지 모르는 어머니의 치매라는 병 앞에 그녀의 무의식 속에 있던 "경악과 혼란"스런 것들이 글로 표현될 때, 그녀는 무의식 속의 자신과 마주하는 것이 두렵지 않았을까.

어머니를 이해하지 못하고 애써 외면하려 했던 무의식적인(?) 나의 잔인성과 이제는 어머니가 기억상실증에 걸리고 매사에 겁에 질려 안절부절못한 채 어린아이처럼 내게 매달리는 그런 여자가 되어버렸다는 사실을 극구 부인하고 싶어 했던 나의 심정들이 떠올랐다.

- P57

나는 장차 엄청난 죄책감을 느끼게 될 것 같다. 하여간 죄책감을 간직한 채 살아간다는 건 생명이 멈추어버린 것과 다를 바가 없었다. 나의 삶이 고통과 죄책감으로 소멸되는 이치과 같은 것이다. ‘어머니‘는 곧 ‘나‘임을 실감한다. 나는 어머니가 글로 쓴 마지막 문장을 상기해본다. "나는 나의 밤을 떠나지 않는다." - P58

난 도처에서 어머니의 사랑을 찾아다녔다. 지금 내가 쓰기 있는 글은 문학이 아니다. 그동안 내가 썼던 책들과 차이점을 발견할 수 있기 때문이다. 아니 오히려 그렇지가 않다. 별다른 차이점이 없다. 왜냐하면 나는 보상받으려는 욕구와 이해하고자 하는 욕구를 지니지 않고서는 글을 쓸 수가 없기 때문이다. 물론 우선순위는 보상 욕구다. 아니 M이라는 사람이 전화통화로 내게 말하길, 느끼는 바를 직접 그대로 옮겨 적을 수는 없는 일이며 우외적으로 표현할 필요성이 있다고 했다. 난 그 말을 이해할 수 없다. - P153

|