-

-

피터 래빗 전집

베아트릭스 포터 지음, 황소연 옮김 / 민음사 / 2018년 5월

평점 :

피터 래빗은 누구에게나 아주 친숙한 이름일 거다. 아니, 이름은 알지 못해도 토끼 캐릭터라는 것쯤은 다들 알고 있을 테다. 나 또한 어린 시절 유아용 식판과 양치용 물컵에 그려진 피터 래빗 가족을 먼저 접했기에 이미 친숙하니까. 하지만, 파란 옷을 입은 토끼 녀석이 친숙한 것과는 별개로 책을 제대로 다 읽은 사람은 생각보다 그리 많지 않은 듯하다.

『피터 래빗 전집』은 100년이 넘는 긴 시간 동안 전 세계적으로 불티나게 팔렸다. 정식 출판된 23편, 미출간 4편까지 모두 총 27편인 꽤 많은 편수의 시리즈물이라서 이걸 다 챙겨서 읽기란 쉽지 않다. 낱권으로 파는 어린이용 전집 시리즈도 있지만, 다 큰 성인이 저런 전집을 구하거나 사서 읽기는 힘드니까.

그 때문에 이번 민음사 『피터 래빗 전집』은 완독하기에 절호의 기회란 생각이 들었다.

유아부터 어른까지 남녀노소 누구나 읽을 수 있는 이야기.

나는 『피터 래빗 전집』을 이렇게 정의하고 싶다. 《피터 래빗 이야기》의 탄생 비화는 다음과 같다.

베아트릭스 포터는 영국 런던 켄싱턴에서 방적공장을 소유한 상류층 가정의 외동딸로 태어났으며, 동물을 사랑하는 수줍음 많은 문학소녀였다. (중략) '피터'를 데리고 스코틀랜드를 여행하던 중에 가정교사의 어린 아들 노엘이 아프다는 말을 듣고는 그 소년을 위로하기 위해 지은 동화가 피터 래빗 이야기(1902)다.

(715p, 작가에 대하여 中)

피터는 베아트릭스 포터가 키우던 토끼의 이름인데 그녀의 이야기 속 캐릭터들은 주로 그녀가 키우거나 주변 이웃들이 키우던 동물들을 모델로 삼았다. 그녀가 얼마만큼 동물에 애정을 담아 글을 썼는지 어림짐작 가능한 부분이다.

그런데 1편인 피터 래빗 이야기에는 초반부터 충격적인 내용이 쓰여 있다.

어느 날 아침 래빗 부인이 말하기를,

"얘들아, 들판에 나가거나 길을 따라가는 건 좋지만 맥그리거 씨 텃밭에는 들어가면 안 된다. 네 아버지는 멋모르고 거기 들어갔다가 맥그리거 부인의 파이가 되었단다. 이제 나가 놀아라, 말썽 부리지 말고. 엄마는 외출할 거야."

(9~10p, 피터 래빗 이야기 中)

말썽꾸러기 피터 래빗은 아마도 아버지의 성향을 쏙 빼닮은 것 같다. 파이로 생을 마감한 아버지 이야기를 들었음에도 맥그리거 씨의 텃밭에 침입해 돌아다니다가 잡힐뻔하고 죽을 위기를 겨우 넘긴 후 집에 돌아와 진이 빠진 상태로 아파서 뻗어버린다.

이렇듯 어찌 보면 동심에 상처를 줄지도 모를 잔혹한 내용이 포함되어 있는데 이는 베아트릭스 포터의 세계관을 알고 나면 이해가 간다.

피터 래빗 시리즈 속에서 동물은 사람처럼 옷을 입고 말도 하며 사회생활도 한다. 동물의 의인화로 볼 수 있는데 그렇다고 인간과 동등한 관계는 아닌 것이 서로 잡아먹고 인간에게는 일방적으로 잡아먹힌다. 이게 아무렇지도 않은 세계다. 읽으면서 흥미로웠던 점은 사람이 동물을 잡아먹고 속이지만 동물은 사람에게 그러지 못한다는 거다. 또한, 동물은 동물끼리 서로 속이고 싸우고 잡아먹는 게 당연해 보인다. 이는 무엇을 의미할까? 고민해볼 만한 부분이다. 그래도 각 시리즈의 주인공 격인 동물 캐릭터들은 꾐과 계략에 빠져 잡아먹힐 듯하면서도 결국은 위기에서 벗어나는 내용 전개여서 그나마 다행이라는 생각이 들었다.

이 책의 화자는 저자인 베아트릭스 포터. 즉, 미스 포터 본인이다.

읽기 시작할 때에는 눈치를 채지 못하다가 어느 순간 그녀가 이야기를 들려준다는 것을 자연스레 알아챌 수 있었다. 어떤 편에서 미스 포터가 직접 등장하는지는 독자들이 각자 직접 읽으면서 찾아보는 묘미를 느꼈으면 한다.

동화책 치곤 번역 말투가 다소 딱딱하다고 생각했는데 전 연령대를 커버하기엔 오히려 경어체보다 이편이 나을지도. 아이에게 이 책을 읽어주고픈 부모님들은 경어체 말투로 바꿔서 읽어주면 되겠다. 보다시피 이야기의 내용상으로도 아이 혼자서 읽게 하기보단 같이 대화하면서 읽어주는 편이 이해도나 정서상 맞는 선택일 것이다. (어떤 아이는 래빗네 아버지 파이에서부터 큰 충격을 받을지도 모르므로.)

개인적으로 삽화는 《미스 모펫 이야기》나 《톰 키튼 이야기》 속의 고양이 그림이 가장 마음에 들었고 내용은 《토드씨 이야기》와 《꼬마 돼지 로빈슨 이야기》가 흥미진진했다. 《새뮤얼 위스커스(혹은 롤리폴리 푸딩) 이야기》는 그야말로 엽기적이라서 기억에 남는다. (시궁쥐가 만드는 '톰 키튼 파이'라니!)

책을 읽다가 지속해서 의문이 드는 것이 있었다.

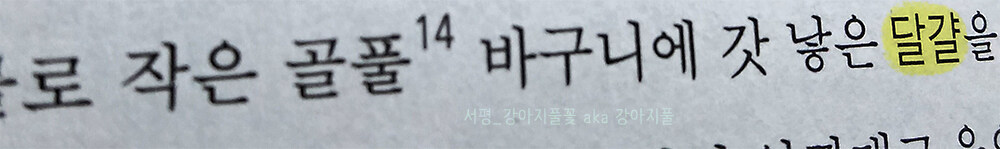

이처럼 드문드문 다른 폰트가 쓰였다는 점인데 책 어디에도 그에 대한 설명이 나와 있지 않아서 저게 뭔지 내내 고민을 거듭하다가 원서를 찾아보고서야 궁금증 해결을 했다. 다른 폰트는 원서의 이탤릭체를 저런 방식으로 표기한 거였는데 이탤릭체는 부각 또한 강조의 목적으로 쓰인다고 한다. 번역을 거치면서 특정 단어에 다른 폰트를 쓴 것이 원서와 비교하면 전달되는 효과가 미미하다는 생각이 들었다. '여기에 왜 다른 폰트가 쓰였지? 별로 중요하지도 않은 단어인데?' 이렇게 의아히 여기게 되었기 때문이다.

이 책을 읽으면서 똑같은 의문을 품을 독자들이 있을지도 모르니 이러한 이유로 폰트가 다르다고 짚고 넘어간다.

재봉사는 난롯가에 붙어 앉아 한탄했다. "체리 색 명주실로 지은 단춧구멍 스물 한 개라! 토요일 정오까지 끝내야 하는데 오늘이화요일 저녁이야. 생쥐들을 그냥 보낸 건 잘한 걸까? 분명 심킨이 잡아 놓은 거겠지? 아이고, 큰일 났네. 빔실이 하나도 없으니!"

(71p)

『피터 래빗 전집』을 22일 화요일부터 읽기 시작했는데 공교롭게도 이런 대목이 있어서 읽으면서도 신기했다. 서평 마감일(이 책은 서평 이벤트를 통해 제공받아 쓴 책이라서 서평 기한이 정해서 있었다.)도 하필 26일 토요일이라서 더더욱. 이 서평을 쓰는 동안 매우 지독한 감기로 고생을 한 나는 글로스터의 재봉사처럼 며칠을 골골 앓았는데(지금도 여전히 감기가 끈질기게 들러붙어 있다.) 내게는 은혜를 갚아줄 생쥐들이 없으니 아픈 몸으로 스스로 힘겹게 마무리를 짓는 중이다.

책을 읽는 동안 꿈에서도 동물 친구들이 등장해 마치 내가 미스 포터가 된 기분이 들었다.

유복한 환경에 태어나고 자랐음에도 불구하고 시대적 상황에 의해 여성이라는 이유로 많은 것들을 포기해야만 했던 베아트릭스 포터.

그녀는 그런 현실의 크나큰 벽 앞에서 좌절하기보단 용기 있게 새로운 길을 다시 개척했고, 평생을 사랑하는 동물들과 자연에서 함께하며 취미이자 특기인 스토리텔링과 그림 재능을 살려 100년이 넘도록 사랑받는 불멸의 작품 『피터 래빗 전집』을 완성했다.

아이러니하게도 미스 포터가 버섯 연구를 계속하고 식물학자가 되었다면? 전 세계 사람들은 그녀의 존재를 거의 몰랐을 테고 피터 래빗을 포함한 동물 캐릭터 또한 세상에 존재하지 않았을 수도 있다. 만약에 그녀 앞에 고난과 역경의 커다란 장벽이 없었다면 우리 손에 『피터 래빗 전집』이 들려있지 않을지도 모른다. 인생은 그래서 참 재밌는 것 같다.

Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

찰리 채플린의 명언처럼 '인생은 멀리서 보면 희극'이다. 코앞에 닥친 현실이 힘들고 괴로운 이들에게 베아트릭스 포터의 삶이 작은 희망의 씨앗이 되기를 바라 마지않는다.

서평을 정리하면서 기침은 여전하지만 아프던 머리는 한결 호전되었다. 이 글 마무리 후 주말 동안 푹 쉬다가 『피터 래빗 전집』을 한 번 더 훑을 작정이다. 그만큼 이미 정이 듬뿍 들었다. 여러분도 미스 포터가 만들어낸 토끼와 다람쥐와 고양이와 생쥐와 돼지 친구들을 꼭 만나보길 바란다.

베아트릭스 포터가 모든 걸 쏟아부어서 보존한 레이크 디스트릭트의 자연을 내 두 눈에 직접 생생하게 담을 날이 언젠가는 꼭 오길 고대하며, 민음사 <피터 래빗 전집> 서평을 마친다. 콜록콜록.

※ 이 책의 상세한 사진 리뷰는 개인 블로그에 따로 올려두었다.

보다 자세한 책 디자인과 내지 재질, 삽화가 궁금하다면? ☞ http://naver.me/xxJQtbgZ