-

-

우리가 키스할 때 눈을 감는 건 ㅣ 문학동네 시인선 184

고명재 지음 / 문학동네 / 2022년 12월

평점 :

우리가 키스할 때 눈을 감는 건

어느 여름날, 나를 키우던 아픈 사람이

앞머리를 쓸어주며 이렇게 말했다.

온 세상이 멸하고 다 무너져내려도

풀 한 포기 서 있으면 있는 거란다.

있는 거란다. 사랑과 마음과 진리의 열차가

변치 않고 그대로 있는 거란다.

2022년 12월

1부 사랑은 육상처럼 앞지르는 운동이 아닌데

청진/ 수육/ 환/ 아름과 다름을 쓰다/ 왜 이 집에 왔니/ 우리가 키스할 때 눈을 감는 건/ 포드 이후/ 너를 태우고 녀석이 불을 핥으려 한다/ 뜸/ 선/ 시와 입술/ 왜 잠수교가 잠길 때 당신이 솟나요/ 연육/ 미더덕은 아름다움을 더 달라는 것처럼/ 페이스트리

2부 귤을 밟고 사랑이 칸칸이 불 밝히도록

비누/ 한정식/ 어제도 쌀떡이 걸려 있었다/ 일흔/ 귀뚜라미/ 둘/ 우리의 벌어진 이름은 울음에서 왔다/ 소보로/ 북/ 물수제비/ 여름 하면 두꺼비가 쏟아져내리지/ 지붕/ 엄마가 잘 때 할머니가 비쳐서 좋다/ 사랑을 줘야지 헛물을 켜야지

3부 자다가 일어나 우는 내 안의 송아지를 사랑해

비인기 종목에 진심인 편/ 송아지/ 몸무게/ 바이킹/ 그런 나라에서는 오렌지가 잘 익을 것이다/ 경주 사는 김대성은/ 노랑/ 등/ 초록/ 사이 새/ 보라/ 우리는 기온이 낮을수록 용감해진다/ 얼얼/ 자유형

발문| 미친 말들의 슬픈 속도-박연준(시인)

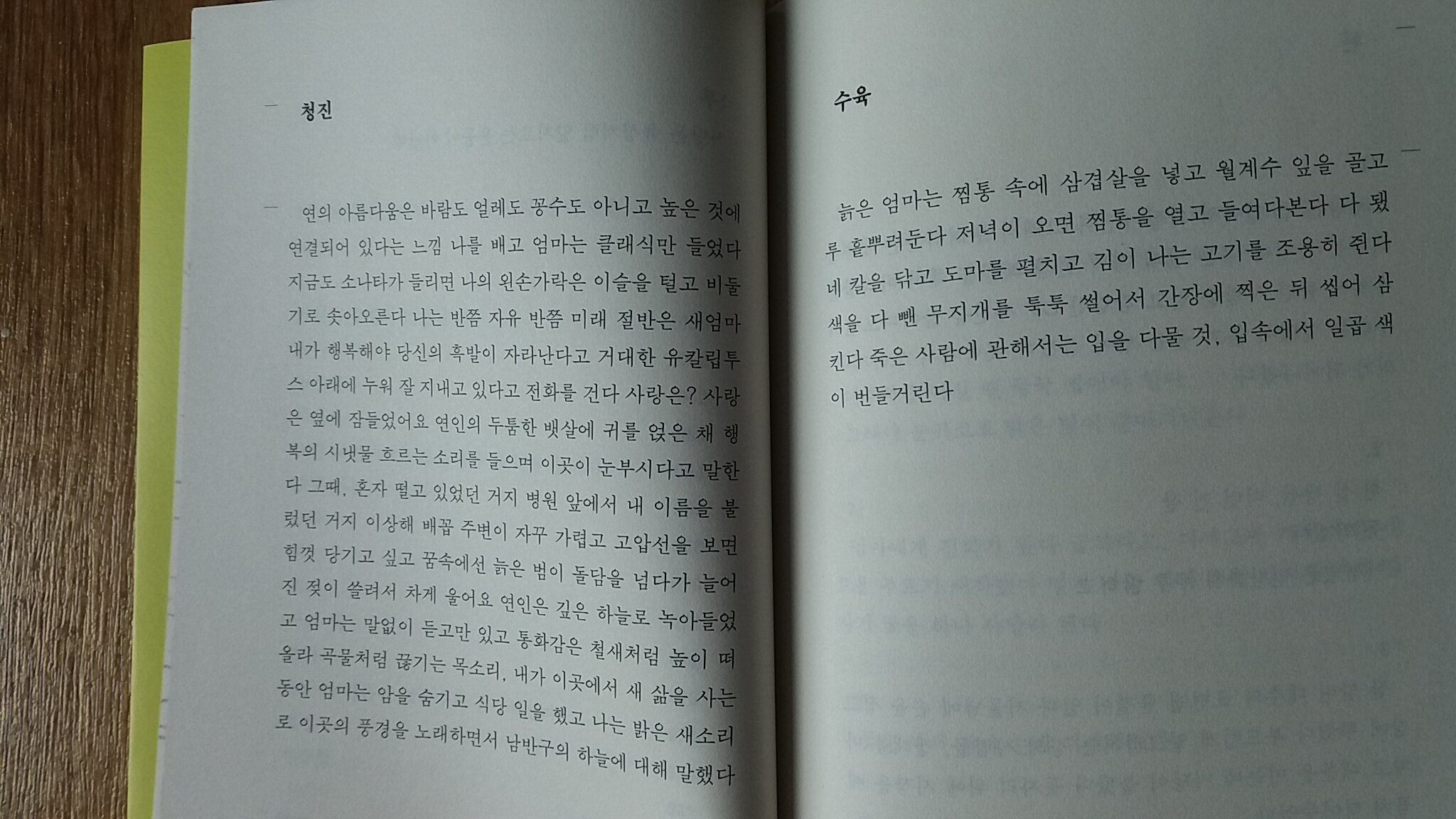

수육

늙은 엄마는 찜통 속에 삼겹살을 넣고 월계수 잎을 골고루 흩뿌려둔다.

저녁이 오면 찜통을 열고 들여다 본다. 다됐다네 칼로 닦고 도마를 펼치고

김이 나는 고기를 조용히 쥔다

색을 다 뺀 무지개를 톡톡 썰어서 간장에 찍은 뒤 씹어 삼킨다.

죽은 사람에 관해서는 입을 다물 것

입속에서 일곱 색이 번들거린다.

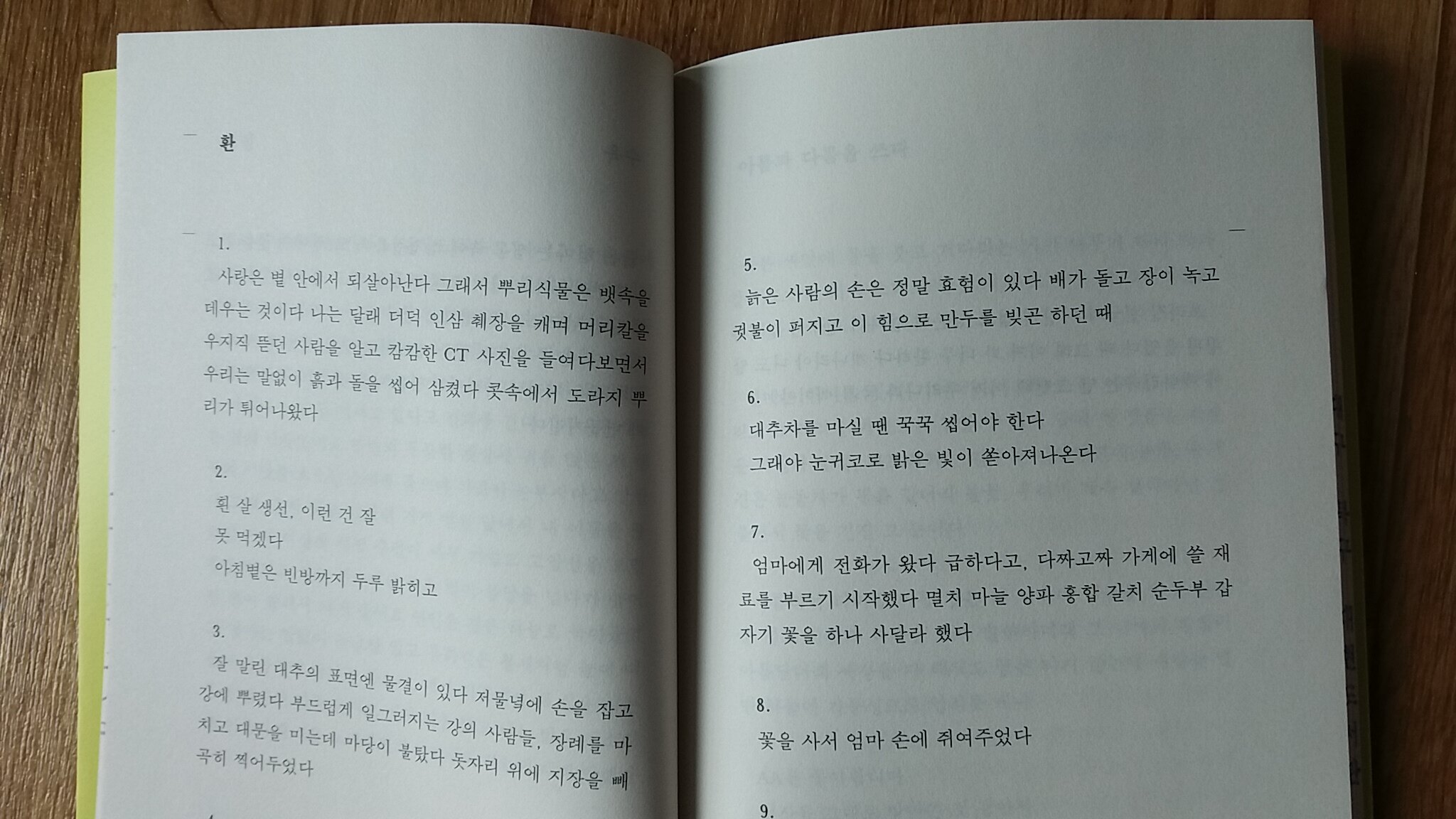

환

사랑은 볕 안에서 되살아난다. 그래서 뿌리식물은 뱃속을 데우는 것이다.

나는 달래 더덕 인삼 췌장을 캐며 머리칼을 우지직 뜯던 사람을 알고 캄캄한 CT 사진을

들ㅇ려다보면서 우리는 말 없이 흙과 돌을 씹어 삼켰다.

콧속에서 도라지 뿌리가 튀어 나왔다.

아름과 다름을 쓰다.

죽은 씨앗에 물을 붓고 기다리는 거야

나무가 다시 자라길 기도하는 거야 소네트 같은 거 부모 같은 거 고려가요 처럼

사라진 채로 입속에서 향기로운 거

이 책은 시집이면서도 복잡한 시인의 마음이 느껴지는 시입니다.

엄마를 그리워하며 여러 사물을 빗대어 엄마의 마음을 표현한 듯합니다.

다양한 시각에서 읽을 수 있는 시이지만

저는 가족과 엄마의 그림이 자꾸 생각나는 느낌이 드네요