-

-

더 포스터 북 by 에곤 쉴레 ㅣ 아트 포스터 시리즈

에곤 실레 지음 / arte(아르테) / 2020년 6월

평점 :

품절

내가 구스타프 클림트와 에곤 쉴레의 관계를 알게 된 것은 <더 포스터 북> 시리즈가 출간되는 아르테 출판사의 <클래식 클라우드>시리즈 중 <클림트>를 읽었을 때였다.

신예 에곤 쉴레의 그림을 보고 그가 자신을 뛰어넘을 거라는 걸 예상한 구스타프 클림트에 이입해서 둘의 관계를 바라보니 가슴이 아려서 기억에 남았고, 에곤 쉴레는 자신을 껴안고 있는 구스타프 클림트를 그린 작품 <운둔자들>을 남겼기 때문에, 이후에는 빈센트 반 고흐와 폴 고갱처럼 구스타프 클림트나 에곤 쉴레 하면 서로를 떠올리게 되었다.

그래서 두 작가의 포스터 북을 동시에 출간하는 <더 포스터 북>의 특성상, 구스타프 클림트와 에곤 쉴레의 포스터 북이 동시에 출간될 것이라고 예상했는데, 역시 이번에 두 오스트리아 예술가의 작품이 각각 <더 포스터 북> 시리즈로 함께 세상에 나왔다.

구스타프 클림트와 에곤 쉴레 두 사람의 작품 중 가장 유명하다고 생각되는 ‘키스’와 ‘꽈리열매가 있는 자화상’이 <더 포스터 북> 표지로 선정 되었는데, 구스타프 클림트의 그림이 아름다운 것은 전부터 알았지만 에곤 쉴레의 그림은 생각보다 강한 인상을 주었다.

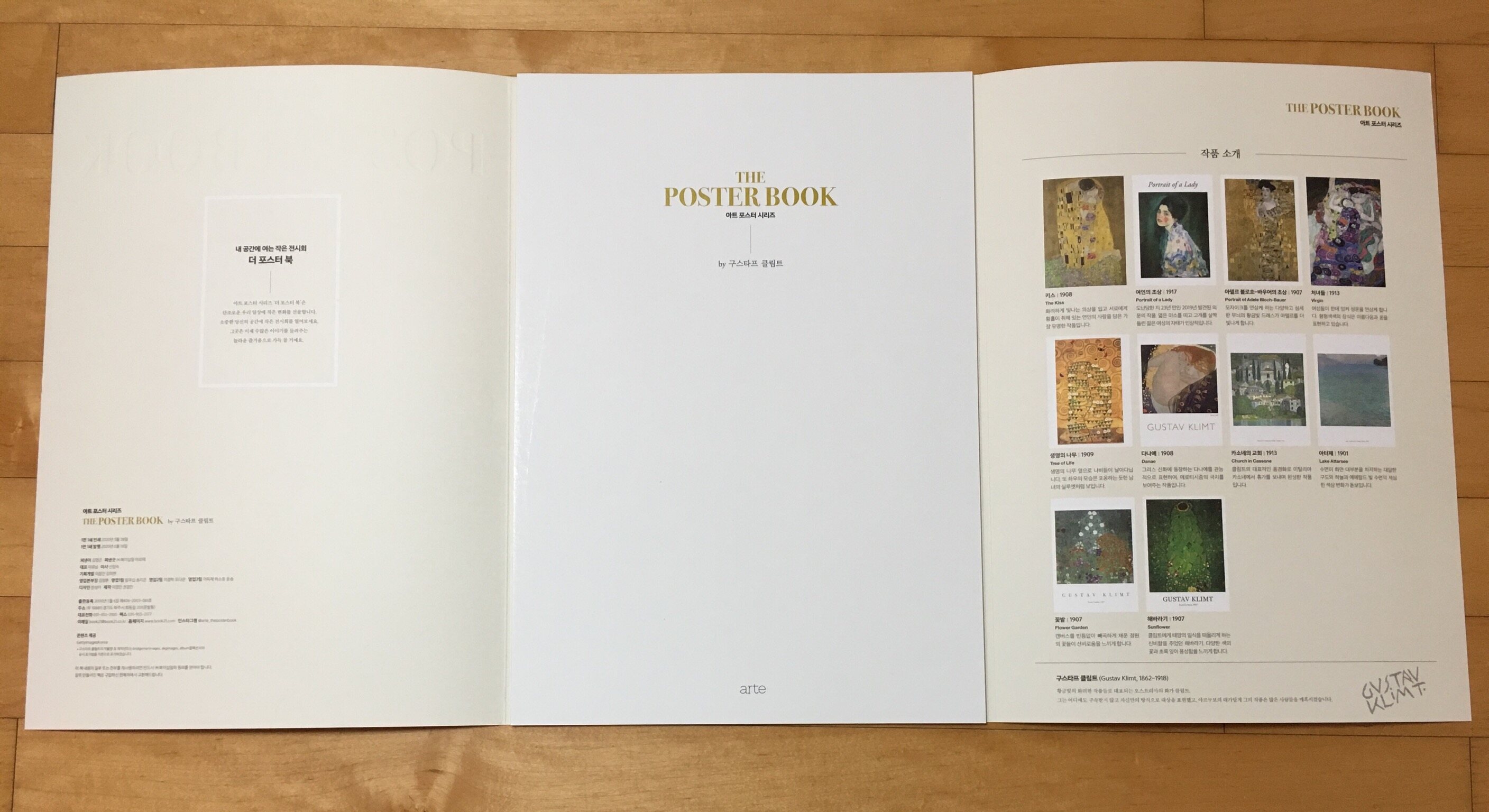

포스터 북을 펼치면 양쪽 날개가 중앙에 위치한 아트 포스터를 감싸고 있고, 오른쪽 날개에는 해당 포스터 북에 수록된 작품들이 제목, 제작 연도와 함께 한두 문장으로 간략하게 소개되어 있다.

이런 형태는 아트 포스터를 보호하기에도 좋고 장점이 하나 더 있다.

포스터 북에서 아트 포스터를 분리해서 전시할 수도 있지만 아트 포스터를 분리하지 않고 책처럼 넘기며 감상할 수도 있는데, 그렇게 감상할 때 작품 소개의 위치도 세심하게 신경썼음을 알 수 있었다.

그림을 감상하다 페이지를 넘길 필요 없이 그림을 감상하며 해당 작품 소개를 볼 수 있기 때문이다.

<더 포스터 북 by 구스타프 클림트>에는 키스(TheKiss), 1908 / 여인의 초상(Portrait of a Lady), 1917 / 아델르 블로흐-바우어의 초상(Portrait of Adele Bloch-Bauer), 1907 / 처녀들(Virgin), 1913 / 생명의 나무(Tree of Life), 1909 / 다나에(Danae), 1908 / 카소네의 교회(Church in Cassone), 1913 / 아터제(Lake Attersee), 1901 / 꽃밭(Flower Garden), 1907 / 해바라기(Sunflower), 1907 이렇게 10점의 그림으로 만든 아트 포스터가,

<더 포스터 북 by 에곤 쉴레>에는 자화상(Self-Portrait), 1917 / 헌신(Devotion), 1913 / 손을 덮고 있는 보라색 가운을 입은 젊은 남자(Young Man in Purple Robe with Crossed Hands), 제작연도 미상 / 여자의 초상(Portrait of a Woman), 1910 / 모녀(Mother and Daughter), 1913 / 모자 쓴 여자(Portrait of a Woman), 1910 / 자화상(Self-Portrait with Striped Shirt), 1910 / 무릎을 구부리고 앉은 여자(Seated Woman with Bent Knees), 1917 / 발리의 초상(Portrait of Wally), 1912 / 꽈리열매가 있는 자화상(Self-Portrait with chinese Lantern Fruits), 1912 이렇게 10점의 그림으로 만든 아트 포스터가 있다.

<더 포스터 북>은 10장의 포스터에 다양한 작품 담으려고 했는데, <더 포스터 북 by 구스타프 클림트>에서는 구스타프 클림트 하면 가장 먼저 떠오르는 황금빛 작품과 관능적인 작품 외에도 그가 그린 풍경화와 식물화를 볼 수 있으며, 두 포스터 북 모두 예술가의 작품을 그대로 싣는 게 아니라 편집해서 여러 디자인의 아트 포스터로 탄생 시켰다.

구스타프 클림트의 작품이 아름다운 것은 두말할 필요도 없지만, 이번에 <더 포스터 북 by 에곤 쉴레>를 만나면서 에곤 쉴레 작품의 매력을 새삼 느낄 수 있었다.

클래식 클라우드 <클림트>에서, 이미 이름을 알린 유명한 화가였던 구스타프 클림트가 미술학교에 다니던 열일곱 살 에곤 실레의 그림을 봤을 때 그 재능에 압도 되었으며 자신의 그림보다 에곤 쉴레의 그림이 더 낫다고까지 말했다고 했는데, 구스타프 클림트가 에곤 쉴레 작품을 보고 왜 그런 심정이 되었는지 이해할 수 있을 것 같았다.

이렇게 A3 크기로 큼직하고 선명하게 인쇄된 포스터로 그림을 보니 작품을 커봐야 손바닥만 한 사진으로 봤을 때는 몰랐던 것들이 보이고 감동의 크기가 달라진 것이다.

‘아델르 블로흐-바우어의 초상’은 구스타프 클림트 그림 중에 금박을 가장 많이 사용해서 화려함을 자랑하는데 그림을 만지면 그 금박이 손에 묻어날 것만 같고, 에곤 쉴레의 ‘꽈리열매가 있는 자화상’은 물감의 양감과 붓자국이 선명하게 보일 정도로 인쇄 품질이 좋아서 작품을 제대로 감상하고 즐길 수 있으니 만족스러웠다.

학창시절 예쁜 공책을 사면 글자를 적어 넣기 아까웠 듯이 이런 책을 만나면 뜯어 전시하기가 아까워진다.

하지만 그림을 감상하고자 책장에서 책을 꺼내고 펼치는 일은 생각만큼 자주 일어나지 않고, 내 눈이 닿는 곳에 그림을 걸어 두는 것이 그림을 자주 감상하는 최선의 방법임을 알기 때문에 고심해서 그림을 골라 포스터 북에서 뜯어냈다.

이때 제본이 얼마나 잘 되어 있는지 느낄 수 있는데,어떤 그림을 먼저 걸어둘지 고르느라 포스트 북을 수없이 넘기며 뒤적여도 뜯어질 염려 없이 짱짱하게 붙어 있는 포스터가, 막상 전시하려고 뜯어낼 때에는 적당히 힘만 주면 깔끔하게 떨어지기 때문이다.

나는 고심 끝에 현관문을 열면 가장 먼저 보이는 벽에는 구스타프 클림트의 ‘아델르 블로흐-바우어의 초상’을 걸어두었다.

밖으로 나가 하루 일과를 시작할 때와 밖에서 하루 일과를 마치고 돌아올 때 이곳에 걸려 있는 그림을 보면 에너지를 충전하는 듯한 기분이 된다.

금빛으로 빛나는 구스타프 클림트의 그림을 두니 현관으로 부(富)가 들어올 것 같기도 하다.

아트 포스터를 액자에 넣어서 걸어둘 수도 있지만, 포스터 종이가 두꺼워서 액자 없이 벽에 붙여도 빳빳하고 튼튼하게 잘 붙는다.

침대 옆에는 <더 포스터 북 by 구스타프 클림트>에서 한장, <더 포스터 북 by 에곤 쉴레>에서 한 장, 총 두 장을 나란히 붙여두었다.

구스타프 클림트의 대표작은 화려하고 세련되었다면, 에곤 쉴레의 작품은 그림 속 인물의 눈빛부터 선까지 거칠고 야생의 날 것이 느껴졌다.

하지만 이렇게 상반되어 보이는 두 사람의 작품에는 어둠이 드리운 것이 보인다는 공통점이 있다.

두 예술가의 그림을 함께 붙여두고 비교하니 이렇게 더 구체적인 감상을 할 수 있고, 또 매일 아침 일어나 예술 작품을 맞이하며 기분 좋게 하루를 시작할 수 있었다.

코로나19로 전시회는커녕 외출을 자제하며 그 어느때보다도 집에 오래 머무는 기간이 길어지고 있는데, 그래서 더 중요해졌지만 지루하게 느껴지기도 하는 공간에 포스터를 붙여서 인테리어에 변화를 주니 기분 전환이 된다.

각 포스터 북에는 10장의 아트 포스터가 있으니 지겹지 않도록 포스터를 교체하거나, 방이나 집안 곳곳에 포스터를 배치해서 방구석 전시회를 즐기는 것도 좋겠다.

이렇게 위로가 되고 힘이 되어주는 <더 포스터 북>과 함께라면 코로나19도 잘 이겨낼 수 있을 것이다!

<이 리뷰는 서평단으로 지원하여 출판사로부터 책을 받아 솔직하게 작성하였습니다.>