-

-

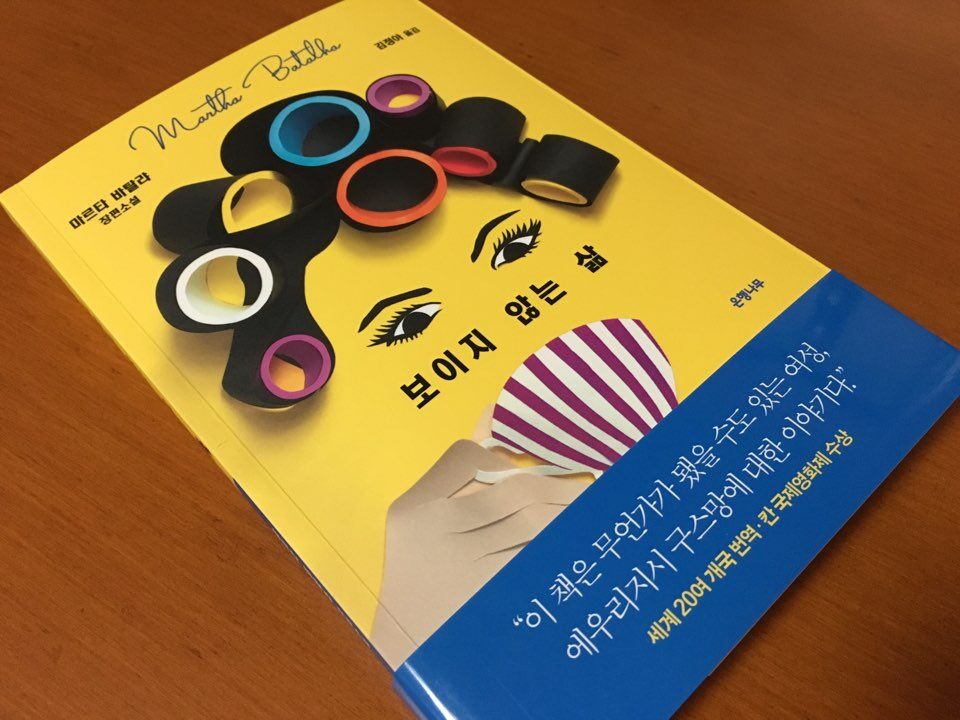

보이지 않는 삶

마르타 바탈랴 지음, 김정아 옮김 / 은행나무 / 2019년 11월

평점 :

지금은 미국에서 살고 있지만 브라질에서 태어나고 자란 작가가 쓴 소설이어서인지 이야기의 배경은 수십 년 전의 브라질, 작가의 할머니 세대 시절의 브라질이다.

이 책에는 여러 여자들의 이야기가 등장하지만, 작가는 이 책을 '무언가가 됐을 수도 있는 여성, 에우리지시 구스망에 대한 이야기 (p.51)'라고 했으니 거기에 집중하도록 하겠다.

소설은 에우리지시가 안테노르와 결혼하는 것으로 시작되는데, 시작부터 난관이다.

첫날밤, 침대보에 얼룩이 지지 않았다는 이유로 에우리지시는 남편이 된 안테노르로부터 '걸레 같은 년'이라는 소리를 들어야 했다.

이 일로 결혼이 깨지지는 않았지만 오해라는 에우리지시의 말을 안테노르는 믿지 않았고, 이후 결혼생활을 하면서 에우리지시는 가끔 위스키에 취한 안테노르로부터 그날의 일을 상기하게 되었다.

그럼에도 에우리지시가 생각하기에 남편 안테노르는 좋은 남편이었다.

까다롭기는 했지만 중앙은행에 다니며 돈도 잘 벌어오고, 유흥을 즐기거나 손찌검을 하지도 낳으며, 슬하에 있는 자녀들에게도 잘 해줬기 때문이다.

소설 속에서나 현실에서나, 유흥을 하지 않고, 손찌검을 하지 않고, 자녀들에게 잘해주는 것은 배우자로서, 부모로서 당연한 일인데도 이게 다른 단점을 덮을 만큼 장점이 되는 세상이라니 씁쓸해졌다.

에우리지시는 요리에 소질이 있었다.

이모의 요리책을 보고 요리를 하던 에우리지시는 요리법을 연구해서 문구점에서 신중하게 고른 노트를 채워 요리책을 출간할 꿈을 꾸게 되었다.

하지만 남편 안테노르는 주부가 출간한 책을 누가 보겠느냐며 비웃었고, 에우리지시는 자신의 요리법으로 가득한 노트를 쓰레기통에 버려버렸다.

그리고 새벽에 다시 쓰레기통을 뒤져 더러워진 노트를 닦아 책장 뒤에 숨겨놓는다.

에우리지시는 또 다른 프로젝트를 찾았다.

미용실에서 잡지를 보며 옷 만드는 것에 대해 읽었고, 그 뒤로 재봉틀을 사서 옷 만드는 일에 열중하게 된 것이다.

얼마나 열심히였는지, 살이 다 빠지고 나중에는 잡지에 나온 옷이면 다 만들 수 있을 정도가 되었다.

자기에게 필요한 것은 다 만들어 더 이상 만들 것이 없게 되자, 에우리지시는 동네 여자들에게 옷을 주문받아 만들어주었다.

하지만 이것도 남편 안테노르가 알게되자 반대해서 그만두게 되었는데, 이후 에우리지시는 넋이 나간 사람처럼 반송장이 되어 지낸다.

남편 안테노르는 좋은 아내는 남편이 편안하나 마음으로 일할 수 있게 기운을 북돋아주고 아이를 돌봐야 하며, 남편과 자식들 외에는 쳐다도 보지 말아야 한다고 소리쳤다.

요리책 출간에 이어 옷 만드는 일까지 그만두게 되었으니 얼마나 힘이 빠지고 무기력해졌겠는가?

이쯤되면 왜 에우리지시는 남편 안테노르의 말에 제대로 반박하지도 않고 따르는 걸까 답답할지도 모른다.

여기에는 이유가 있었는데, 옛날에 언니 기다가 가출한 뒤로 에우리지시는 착한 딸이 되기로, 반항하지 않기로 다짐했던 게 영향을 주었던 것이다.

소설을 읽다 보면 우리는 에우리지시가 능력이 많다는 걸, 에우리지시의 인생이 바뀌었을 기회가 많았다는 걸 알 수 있다.

모두에게 인정받은 자신만의 레시피가 있는 요리책을 출간하는 일이나, 재단사를 고용해야 했을 정도로 주문이 쇄도했던 옷 만드는 일뿐만이 아니었다.

어렸을 때 플루트를 배웠던 에우리지시는 브라질 유명 음악가로부터 음악학교 입학을 제안받았었는데, 음악을 목적이 아닌 시집을 잘 보내기 위한 수단으로 본 에우리지시의 부모는 끝까지 반대했다.

소설은 가부장제와 남녀차별적은 부분을 때로는 노골적으로, 때로는 자연스럽게 보여준다.

위 글에 적은 것들 외에도 여자가 일자리를 찾는 것을 바라보는 시선이나 가정주부를 무시하는 발언, 에우리지시의 딸 세실리아는 식사 후 설거지를 돕고 재봉틀로는 앞치마를 만들어줄까 생각하고, 아들 아폰수는 식사 후 아빠 안테르노와 함께 라디오를 듣고 재봉틀로는 청바지를 만들어줄까 하는 모습 등이 그렇다.

안테노르는 에우리지시의 부모 세대의 생각에서 더 나아간 것 같지만, 여전히 공부하는 것을, 대학을 좋은 곳에 시집가기 위한 수단으로 여긴다는 것을 보여줬다.

(...) 그는 세실리아가 공부를 계속 하길 바랐다. 누가 알겠는가, 대학도 갈 수 있을지. 그러면 좋은 집에도 시집갈 수 있겠지.

p.58

만약 에우리지시가 음악학교에 진학했다면 어땠을까? 요리책을 출판했다면? 옷 만드는 일을 계속했다면?

그 기회 중 하나라도 잡았다면, 그랬다면 에우리지시의 삶은 어땠을까?

작가의 말대로 '무언가가 됐을 수도' 있지 않을까?

자, 독자 여러분도 이미 눈치채셨겠지만 사실 에우리지시는 똑 부러지는 여자다. 잘 계산된 수치 몇 개만 가져다준다면 교량 하나 정도는 혼자서도 뚝딱 설계해낼 수 있을 것이다. 실험실에 자리 하나만 내준다면 백신이라도 발명해낼 수 있을 것이다. 하지만 에우리지시의 두 손에 주어진 것은 더러운 팬티뿐이었다. 그녀는 그걸 눈 깜빡할 사이에 깨끗하게 빨아낼 수 있었고, 그러고 나서는 소파에 앉아 손톱을 바라보며 무엇을 생각해야 할지를 생각하곤 했다.

p.17

에우리지시는 또 다른 프로젝트를 위해 타자기를 사서 글을 쓰는 일을 시작하게 된다.

그리고 소설을 읽는 나는 에우리지시를 응원하게 된다.

이런 에우리지시의 이야기는 소설 주인공의 이야기가 아니라 현실에 존재하는 어떤 여자의 이야기처럼 느껴졌다.

작가의 할머니 세대 브라질의 이야기라고 하지만 지구 정반대편에 있는 우리나라의 할머니 세대, 어머니 세대 이야기 같은 것은 물론이고, 어떤 부분에서는 내 세대에 남겨진 잔재들을 볼 수 있었다..

배경이 되는 시대도 현재가 아니고 장소도 멀지만 이야기는 결코 멀게 느껴지지 않는 것이다.

소설을 읽으면서 에우리지시처럼 재능과 기회가 있는데도 지나쳐버렸을, 지나쳐야 했을 수많은 여자들을 생각했다.

그리고 더이상 이런 이야기가 누군가의 이야기가 되지 않기를 바라고, 그래야 한다고 생각한다.

<이 리뷰는 서평단으로 지원하여 출판사로부터 책을 받아 솔직하게 작성하였습니다.>