-

-

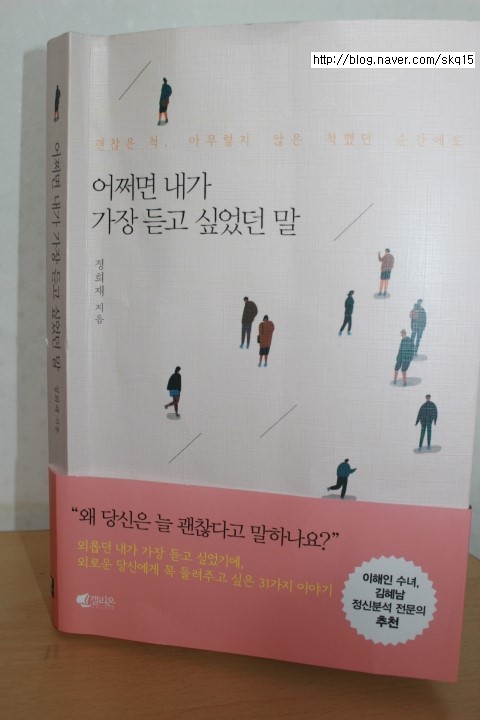

어쩌면 내가 가장 듣고 싶었던 말 - 괜찮은 척, 아무렇지 않은 척했던 순간에도

정희재 지음 / 갤리온 / 2017년 2월

평점 :

구판절판

"어쩌면 내가 가장 듣던 싶었던 말 책 제목이 내 마음에게 오아시스처럼 느껴졌다.

책을 펼치기도 전에 따뜻한 말이 목말라 있던 내 마음이 뭉클했다. 그 정도로 내가 힘들었을까? 하고

책 곁표지를 보고 한참동안 생각에 잠져서 허공에 떠있는 느낌을 받았다. 책 표지를 펼처 보기 전에 이런 느낌을

가져 본 것은 이번이 처음이다. 어쩌면 가까운 사람의 말보단 책에 숨어진 말들을 위료를 받는 이야기를 종종 듣는다.

나를 모르는 누군가가 종이 한장 위에 나와 똑같은 생각을 써놓았다면 소름이 돋는 반면에 친구가 생기듯 기뻐 한다

p8~9 쪽에 있는 상황에 대해 내 공감도가 80%까지 올라갔다. 술취한 한 젋은이가 버스 위에 올라탔다

어른신이 술이 많이 취한 젋은이에게 자리를 양보하는 상황이 되어버렸다. 그러자 그는 "괜찮다고" 메아리처럼

말을 내밷으면서 눈물을 흘려냈다. 나는 술을 즐기질 않는 무알콜주의자이다. 그러나 이 상황이 이해가 잘 되었다.

나는 이성적인 생각보다는 감성이 앞선 사람이다. 어떤 상황이 다쳐오면 분노이나 또는 슬픔이 밀려온다. 사람들이 말하기를

나를 "감성이 풍부하다, 예민하다." 그렇게 받아 들린 경우가 많다.

p27 쪽에 나오는 중간 부분이다. 이 사람은 어릴때 엄마를 아홉살때 여의고 "엄마"라는 존재에 대한 감각이 굳어버린

상태이었다. 어느날, 선배네 자취방으로 선배의 어머니가 밑반찬을 들고 오셨다. 선배의 어머니는 자식의 자취방에 놀려 온

친구나 후배들에게 밑반찬이랑 따뜻한 밥을 차려주었다. 이 사람은 그것이 어머니의 정이라고 느껴졌다. 이 이야기를 읽고

우리 엄마 얘기가 생각났다. 엄마도 아홉살때 우리 외할머니가 돌아가셨다고 했다. 그후, 우리 외할아버지가 새어머니를

데리고 와도 "엄마"라는 단어를 꺼내지 못했다고 한다.

'

p115 쪽에 나오는 한 문장에 지나간 많은 시간들은 되새겼다. 어릴때부터 나는

인형,옷, 등... 갖고 싶은게 있으면 꼭 가져야 했다. 내가 중학교 때부터 지금까지 10년동안 해온 짝사랑하던 사람이 이었다.그에게 어려번 고백한 후에 우리는 연인관계가 되었다. 그러나 얼마 못가 "연인"이란 이름도 끝나 버렸다. 나는 시간응 두고 생각해 보니 떠나간 그의 미움보다 친한 친구으로만 유지할걸 후회가 생각이 난다.