시는 참 오랜만이다.

나는 어느 날 집에 있는 몇 권 되지도 않던 시집들을 버렸다.

마지막 시집은 분노로 가득 차 있었는데, 그 시집 때문이었다. (비겁한 변명)

시에 분노가 농축되어 있어 나를 괴롭힌다며, 그날로 시와 결별했다.

그러고선 나에겐 시가 들어올 여유가 없었던 것 같다.

시는 짧아서 싫다고 했다가, 시가 길면 또 시가 길다고 싫었다.

자연을 노래하면 식상해서 싫었고,

눌러 담겨 있는 게 강렬하면, 또 강렬해서 싫었다.

시는 아무래도 나에게 너무 의미가 큰 게 아니었나 싶다.

그냥 그대로 느끼기엔 내 아량이 좁았나 싶다.

시를 읽으려면 여유가 필요하다,

나는 여유가 없으면, 시를 읽을 수 없다,

그리고 여유를 만들려면, 시를 읽어야 한다는 건, 이 책 <몇 세기가 지나도 싱싱했다>를 읽고 깨달았다.

시 한편 음미할 수 없을 정도로 왜 그렇게 아등바등 스쳐 지나가는 삶을 살았는지 모르겠다.

그리고 틈틈이 시를 읽으며, 차오르는 여운에 생겨난 틈을 음미했다.

시는 강렬하고 효율적이면서,

공간을 많이 차지한다.

한 번에 이해가 될 법 하다가도

음미할수록 이해가 필요 없어진다.

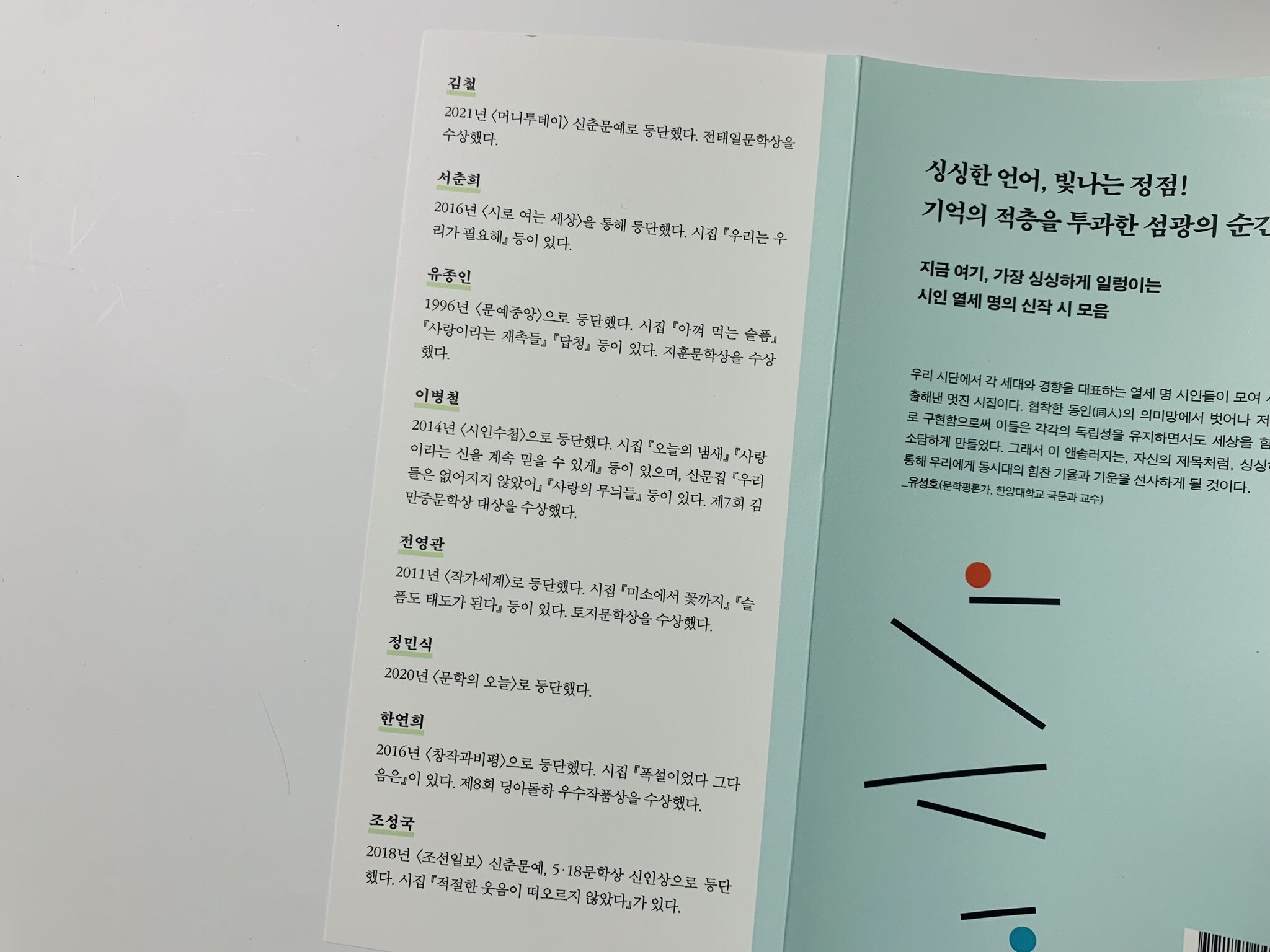

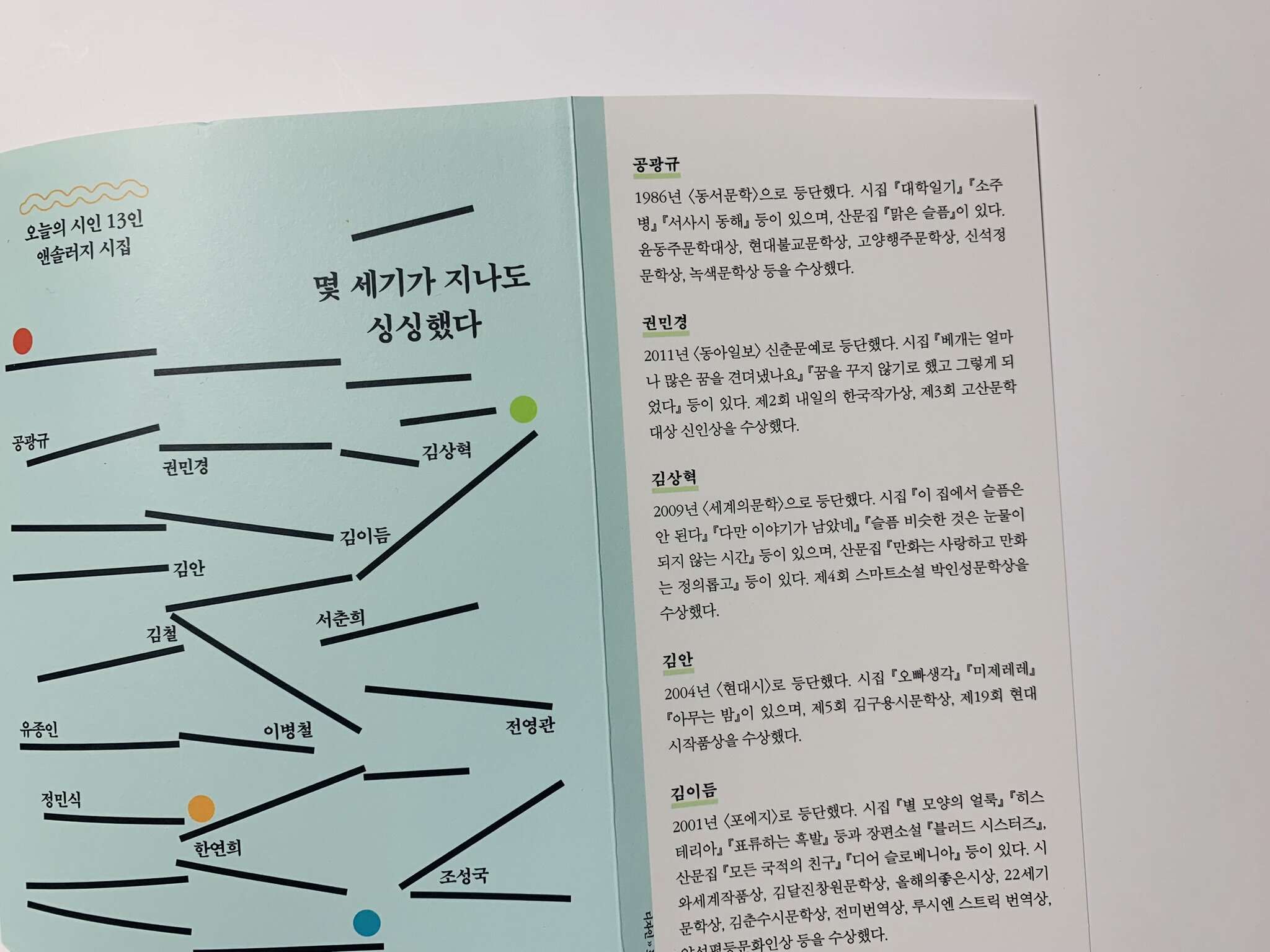

앤솔러지(선집)은 참 매력적이다.

단편집도 9권의 책으로 나누어져 있었지만 한 작가님의 두 편씩의 단편을 모아 읽고 나니 지경이 넓어졌듯

열세 명의 작가님의 시 들을 한 권의 책으로 읽으니 시를 읽는 마음도 조금씩 넓어졌다.

어떤 시는 금방 넘겼었는데, 읽을수록 넘길 수 있는 시가 없었고,

다시 돌아와 모든 시들을 읽고 또 읽는 식이었다.

나의 지경이 조금은 넓어지지 않았을까? 고마운 책이다.