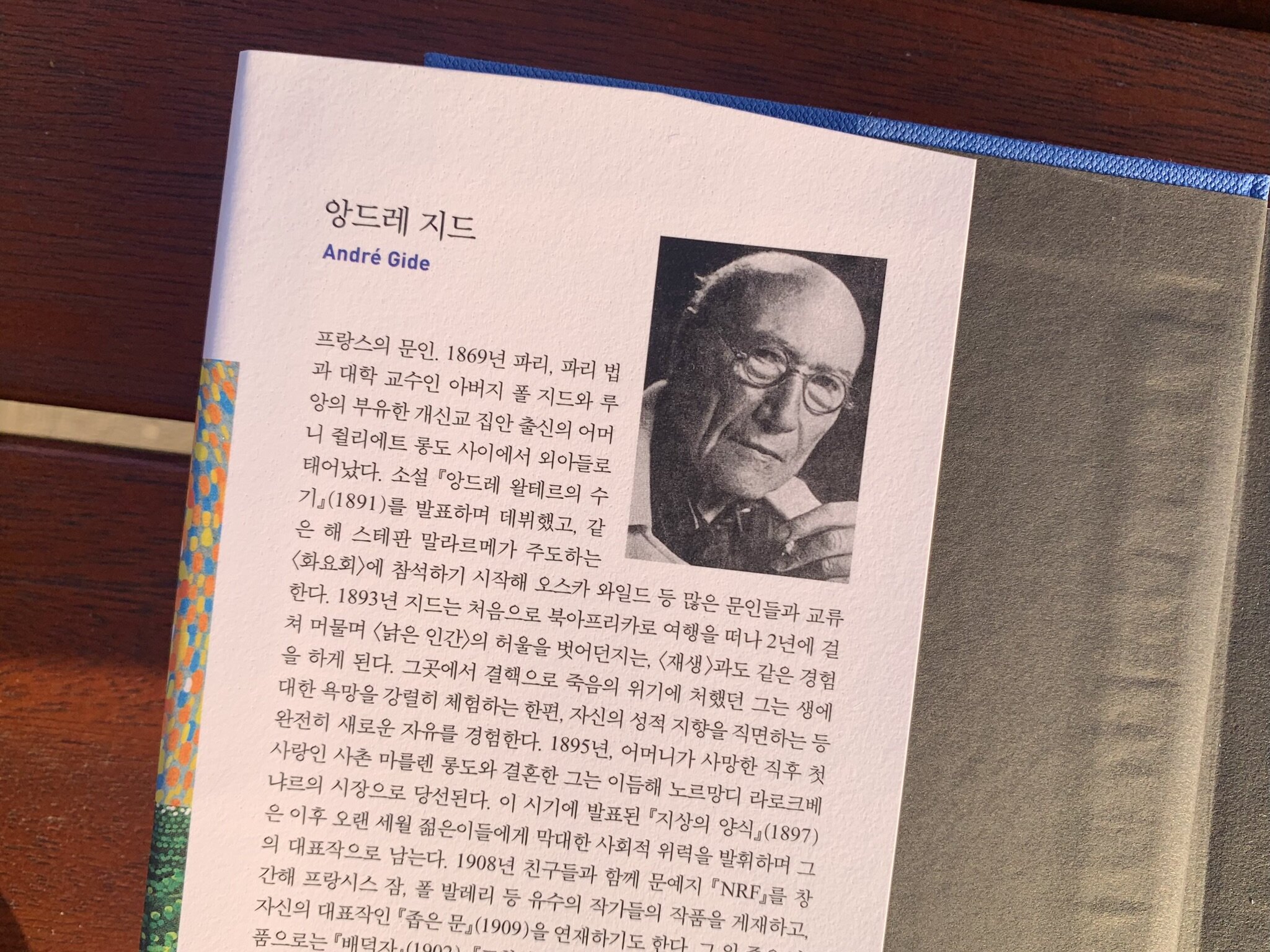

근래에 읽은 어떤 책 보다 ... 귀족적이었다. 정확히는, 부르주아적인 게 맞겠지만. 한가로웠다. 처음에 집중하지 못했던 이유가 그런 부분에서 오지 않았나 싶다. 탄식하듯이 가상의 인물 '나타나엘'을 부르며, 책들을 모조리 다 태워 버리기를(37p) 원했다. 젊음과 열정과 아름다운 것들에 대한 찬미, 쾌락을 노래하는 <지상의 양식>. 좀 의외였다. 아니, 사실 앙드레 지드 다운 게 그러한 자유로움인 걸 미처 몰랐었다. 앙드레 지드는 끊임없이 한계를 넘어서기를 희망했다. 자신을 속박했던 규범과 굴레를 벗어버리기를 염원했다. 심지어 시간이 하나의 차원만 있을 뿐이라는 걸 끔찍하게 생각했다(79p).

각각의 도시마다 한 가지 방탕의 추억을 연결시킨다(89p)면서, 베네치아, 리도섬, 피렌체, 로마, 노르망디 땅 라로크(?), 아드리아해, 알제, 등 이탈리아와 타국을 넘나들며 단상을 남긴다. 그의 문장은 아름다웠고, 사랑과 기쁨을 향한 열정은 순수했다. 느슨하게 읽으면서, 사실 공감하지 못했던 것은 아니다. 순수한 찬미의 마음을 잊고 있었던 걸지도 모르겠다. 내가 그리 치열하게 살고 있지도 않으면서, 치열함을 가장하는 게 더 익숙했던지도 모르겠다. 그러면서 기쁨을 멀리하고 있지 않았나 생각할 수 있었다.