-

-

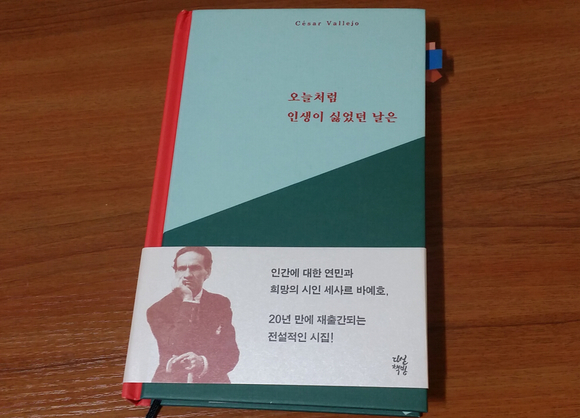

오늘처럼 인생이 싫었던 날은 - 세사르 바예호 시선집

세사르 바예호 지음, 고혜선 옮김 / 다산책방 / 2017년 9월

평점 :

일요일 오후, 가을 햇살이 따뜻하게 지면과 나를 데운 날이었다.

아침에 일어나 뒷산 한 바퀴, 볼일이 있어서 버스 타고 시내 한 바퀴. 집으로 돌아와 간단히 점심 먹고 책을 들었다. 며칠 전부터 짬짬이 읽었던 세사르 바예호의 『오늘처럼 인생이 싫었던 날은』. 시 하나, 시 둘, 시 셋.... 어느새 잠이 솔솔. 시 속의 시인은 고통스러워하고 있는데 나는 졸려서 고통스러웠다. ‘안 돼, 안 돼. 시인이 괴로워하고 있어. 시인이 고통스러워하고 있다고. 자면 안 돼. 지금 잠들면 안 돼.’ 이렇게 나를 다그쳤는데 결국 패, 잤다. 오후 1시 반쯤인가 2시 반쯤인가부터 자서 5시 반에 일어났다. 얼마만의 일요일 오후 낮잠인지. 주중에 누적된 피로와 아침부터 여기 저기 쏘다닌다고 많이 피곤했던 것 같다. 그래, 피곤함이 시인의 괴로움을 이겼다. 죄송해요.

죄책감을 쉽게 느끼는 나는, 자는 동안에도 깊이 잠들지 못하고 꿈속에서 시를 썼다. 혹은 직전에 읽었던 세사르 바예호의 시를 꿈속에서 읊었던 걸까? 꿈에서 읊은 시 내용이 정확히 기억 안 나서 내가 지은 시인지 세사르 바예호의 시인지 모르겠지만, 난 기억력이 별로 안 좋으니까 시를 외웠을 리가 없다. 그냥 내 무의식이 마구잡이로 읊었던 시라 본다. 어쨌든 아쉽네. 꿈 깨서도 내가 읊었던 시를 다 기억했더라면 멋진 시 몇 편 쓸 수 있었을 텐데. 어쨌든 저녁 먹고 다시 읽은 시는, 맑은 머리로 잘 읽었다.

─

세사르 바예호는 1971년 노벨문학상을 받은 남미 문학계의 거장, 파블로 네루다와 쌍벽을 이뤘던 페루의 시인이다. 호사가들은 네루다와 바예호가 라이벌 관계였다고 하지만 정작 그 둘은 그렇게 생각하지 않았던 것 같다. 둘의 차이는 큰데, 세사르 바예호가 고통과 괴로움에 대해 썼다면, 네루다는 즐거움을 노래했다. (물론 그들의 모든 시를 어둠과 밝음이라는 두 분위기로 수박 짜개듯 나눌 수 있는 건 아니다)

세사르 바예호의 시는 고통과 괴로움, 외로움으로 점철되어 있다. 괴로움에 괴로움이 더해지고, 외로움에 외로움이 더해진다. 고립감, 우울감... 자살을 시도한 적도 있다는데, 그는 지상에 마음 붙일 곳이 없었던 것 같다. 사랑하던 가족은 하나, 둘 그의 곁을 떠나고 그도 가족의 곁을 떠나고, 또 도망자 신세가 되어 지구 반대편에 있는 나라에서 생을 마감했으니.

시인은 페루의 산촌 마을에서 태어나 학업을 위해 일찍부터 가족과 떨어진 생활을 했다. 주말마다 집에 돌아갔어도 향수병과 가족에 대한 그리움을 주말 이틀로는 극복할 수 없었나 보다. 그의 시(詩)에는 가족과 만남에 대한 기쁨보다는, 헤어짐에 대한 슬픔과 괴로움이 담겨 있다. 그의 아버지와 어머니가 자아낸 분위기 때문이었을까. 침묵과 억지로 겨우겨우 참는 눈물들. 자식의 공부는 자식의 미래를 위한 것인데, 부모님에겐 괴로움이고, 힘든 순간이었나 보다. 이런 집안 분위기가 세사르 바예호에게 큰 영향을 준 것 같다. 혹은 본디 그가 어두운 사람이어서, 기쁨보다는 슬픔을, 즐거움보다는 괴로움을 더 잘 기억하고 이를 시로 쓴 것인지도 모르겠다.

그리고 그의 인생과 그의 감정에 강렬하게 영향을 끼친 여자들. 그가 사랑했던 여자들에 대해 쓴 시에도 괴로움이 담겨 있다. 시인은 좋았던 순간을 그냥 좋았던 순간으로만 기억할 수 없었던 걸까? 기쁨과 즐거움도 다 고통으로 향하는 길목에 서 있는 것인가? 그가 어두울 수밖에 없었던 이유는 무엇일까.

아마도 어렸을 때부터 약했던 몸과 떼려야 뗄 수 없이 들러붙던 가난. 부모님, 사이좋았던 손위 형, 누나들의 잇따른 죽음. 그리고 모함 때문일 것이다. 모함은 그의 인생에 큰 영향을 미쳤다. 그는 학교에서 학생들을 가르쳤는데 그의 성공을 시샘한 사람들이 그를 방화범으로 몰아세우고, 그는 도망자 신세가 된다. 도망치다 붙잡혀 교도소 생활을 하는데(교도소에서의 생활, 그 억압에 대한 시도 이 책에 실려 있다) 다행히 문학 친구들과 제자들의 탄원으로 석방된다. 이후 시인은 페루에서의 생활을 견디지 못하고, 프랑스 파리로 떠난다. 쫓기는 삶을 살고 있는 사람에게 긍정과 희망은 좀 먼 이야기일 것이다.

하지만 그는, 밝은 분위기는 아니지만 희망도 노래했다. 시를 보고 추측하기로 그는 독실한 기독교인인데, 예수의 희생과 사랑을 노래하고, 굶주리고 헐벗은 사람들을 보고 괴로워하며, 그들을 위해 작지만 제 몫을 떼 주고 싶어 했다.

시를 쓰는 사람은 영적으로도 깨어있는지, 세사르 바예호는 꿈에서 자신이 어떻게 죽을 것인지 똑똑히 보았다. 다른 사람들은 그건 꿈이라고, 헛것을 본 거라고 말했지만 바예호는 자신이 본 것을 믿었다. 자신이 본 대로 죽을 것이라 믿었고, 우연의 일치인지, 무의식이 너무나 강했기 때문인지 그는 그가 꿈에서 본 대로 죽었다. 어느 비 오는 목요일, 낯선 여인 곁에서.

나는 시를 모르고, 중남미 시는 더더욱 모르지만, 어딘가 꿈을 꾸는 듯한 느낌이 시에 배어있다. 썩 유쾌하진 않는, 뭔가 찜찜하고, 모호한 그런 꿈. 그들의 피눈물 나는 역사 때문일까, 그들의 자연 환경 때문일까, 그들의 문화 때문일까. 이유가 뭔지 모르겠지만 그러하다. 예전에 ‘영화의 전당’에서 중남미 영화를 며칠에 걸쳐 여러 편 본 적이 있는데, 하나같이 세사르 바예호의 시에서 느낀 그런 모호함, 찜찜함이 깊이 배어 있었다. 영화감독들이 세사르 바예호의 후예라서 그런 지도 모르겠다. 중남미 작가들의 작품은 나의 무의식에 깔린 꿈과 욕망을 쿡쿡 찌른다.

죽은 바예호는 하늘에 가서는 자신의 고통, 괴로움 다 털어내고 사랑하는 가족들과 즐겁게 잘 살고 있을까? 그러하길 바란다.

+ 시를 읽습니다, 그다음 옮긴이의 해설을 읽습니다, 그런 후 다시 세사르 바예호의 시를 읽습니다. 그러면 처음 시를 읽을 때와 완전히 다른 느낌일 겁니다. 우선 시부터, 그다음 옮긴이의 해설, 그리고 또다시 시를 읽기를 추천합니다.

LXXV

너희들은 죽었다.

너무도 이상하게 죽어 있는 너희들. 누구나 죽지 않았다고 말하겠지. 그러나 실은, 너희들은 죽었다.

하늘의 이 끝에서 저 끝까지 드리운 저 얇은 막 뒤로 헛되이 떠다니는 너희들. 이 황혼에서 저 황혼으로 표류하면서, 아픔도 못 느끼는 상처 앞에서 요란 떠는 너희들, 내 너희들에게 말하노니, 삶은 거울 안에 있고, 그대들의 죽음, 바로 그 자체이니라.

밀려오고 밀려가는 파도 속에서, 인간을 얼마나 아무렇지도 않게 죽어 있을 수 있단 말인가. 해안에 밀려온 물결이 부서지고 접히고 또 접힐 때에야 비로소 죽었음을 실감하고 너희들의 모습을 변화시킨다. 여섯 번째 현을 감지하지만, 이미 그것은 너희 것이 아니다.

너희들은 죽었다. 그전에도 결코 살아본 적이 없었지. 지금은 아니지만 한때는 살아 있었노라고 누구나 다 그렇게 말할 것이다. 그러나 사실은 결코 살아본 적이 없었던 삶의 시신에 불과했던 것이다. 서글픈 운명, 항상 죽어 있었던 존재의 운명. 푸르렀던 적이 없었는데, 이미 마른 잎이 되어버린 운명. 고아 중의 고아.

그러나 죽은 자는 아직 살아보지 않은 삶의 시신이 아니며, 그렇게 될 수도 없는 법이다. 그들은 산 채로 죽은 거다.

너희들은 죽었다.