자크 아탈리, <위기 그리고 그이후>

자크 아탈리, <위기 그리고 그이후>

-

-

대한민국 20대, 절망의 트라이앵글을 넘어 - 대학등록금 1000만 원, 청년실업 100만 명, 사회의 오해와 무관심

조성주 지음 / 시대의창 / 2009년 4월

평점 :

"20대는 보수적이고 정치에 무관심하다"는 생각은 우리 사회에 상딩히 널리 퍼져 있습니다. 어제 올린 글에서는, 20대가 정치에 무관심한 것을 꼭 보수화라고 해석해야 하는지, 오히려 20대가 18대 대선 때 참여정부를 심판한 것일수 있다는 <88만원세대>의 공저자 박권일씨의 주장을 인용하여 딴지를 걸어봤습니다. 나아가 '경제대통령'담론으로 참여정부 덕분에 선출된 현 정부에 대해서도, 20대들이 참여정부에 대해 심판한 것처럼, 재보궐선거 참여를 통해 의사를 표시해야 한다고 주장했습니다.

좋은 책을 많이 출판해내는 새사연(새로운 사회를 여는 연구원)에서 <88만원 세대>의 후속편이라고 해도 손색이 없을 만한 책이 나왔네요. 조성주씨가 쓴 <대한민국 20대, 절망의 트라이앵글을 넘어(시대의 창)>라는 책인데요. 보니까 우석훈씨가 쓴 <88만원세대>보다 책이 읽기 쉬운 편입니다. 두께도 얇고.. 제가 '88만원세대'에 관한 글을 지속적으로 쓰다 보니, 관련된 책이 나오면 손이 가게 됩니다. 아무래도 386세대도 아니고, 그렇다고 88만원세대도 아닌 제가(고재열 기자가 '독설닷컴'에서 '298세대론'을 개진한 적이 있는데, 전 굳이 말하자면 298세대죠. 옛날엔 뭐 X세대라고도 했죠.) 다른 세대보다 그래도 중립적인 위치에서 글을 쓸 수 있지 않을까란 생각을 해봅니다.

<대한민국 20대>에서 20대 보수화론과 관련하여 재미있는 이야기를 하더군요. 사실 투표율이 줄어드는 건 한국사회에서 지속적인 추세였습니다. 대선만 놓고 보면, 15대 대선 80%, 16대 대선 70%, 17대 대선 63%죠. 그런데 한국사회를 충격에 빠뜨린 것은 20대들의 2008년 4월 총선 투표율이, 정확한 통계로 나와있진 않지만 대략 20%대가 나왔다는 점입니다. 이건 정말 20대 보수화론과 탈정치화 논의에 기름을 붓는 사건이었습니다.

그런데 저자 조성주씨는 20대를 느슨하게 묶어서 보지 않고, 20대를 반으로 쪼갭니다. 20대 전반 세대와 20대 후반 세대를 나누어 투표율을 다시 뽑아봅니다. 그런 다음 20대 전반과 20대 후반의 투표율이 16대 대선과 17대 대선에서 어떻게 차이가 나는지 살펴봅니다.

17대 대선 투표율 : 19세 54.2%, 20대 전반 51.1%, 20대 후반 42.9%, 30대 전반 51.3%

16대 대선 투표율 : , 20대 전반 57.9%, 20대 후반 55.2%, 30대 전반 64.3%

이렇게 쪼개놓고 보니까 놀랍게도 16대 대선에서는 20대전반과 20대후반의 투표율이 별로 차이가 나지 않는데(2.7%), 17대 대선에서는 20대전반과 20대후반의 차이가 무려 8.2%입니다. 뭔가 이상하지 않습니까? 그러고보니 17대 대선에서 20대 전반의 경우, 30대 전반의 투표율과 별 차이가 없네요? 20대 전반만 놓고 봤을 때 20대 보수화론이 사실인지 의심스러워지는군요. 물론 상당수가 이명박 지지를 했다쳐서 보수화되었다고 보더라도, 결코 탈정치화란 말을 붙이긴 민망합니다. 게다가 19세는 오히려 30대 전반보다 투표율이 더 높습니다. 지금의 대학생 초년생들이죠. 등록금 때문에 고생해도 투표 열심히들 합니다!

그런데 조성주씨가 주목한 것은, 17대 대선 때 20대 후반이었던 사람들은, 바로 16대 대선 때 탄핵촛불시위를 주도했던, 그리고 당시엔 57.9%라는 썩 나쁘지 않은 투표율을 보였던(물론 16대 대선 때 20대 전반과 30대 전반의 후표율 차이는 꽤 나는군요) 바로 그 사람들이라는 점입니다. 16대 대선 때 20대 후반이었던 사람들이, 17대 대선 때 투표율이 불과 4% 정도 줄어든 반면, 16대 대선 때 20대 전반이었던 이들은 무려 투표율이 15%가 급감합니다. 이거 정말 뭔가 이상합니다. 어떻게 된 거죠?

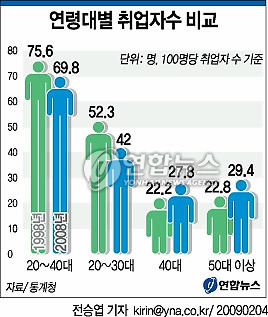

조성주씨는 2002년과 2007년 사이, 즉 참여정부 시기에 뭔가 심상치 않은 일이 있었다고 주장합니다. 2002년은 한국의 내수경기가 침체하기 시작한, 즉 카드대란의 시기입니다. 2003년부터 청년실업 문제가 큰 이슈로 부각되기 시작했고, 2007년 청년실업 100만 시대가 열리게 됩니다. 그런데 특히 저자가 강조하는 것은 '대학등록금'문제입니다. 대학등록금 1000만원 시대가 동시에 도래했다는 겁니다. 우석훈의 <88만원 세대>가 특히 비정규직 노동 문제를 강조하는 반면, 조성주씨는 그에 덧붙여 '대학등록금' 문제를 더욱 강조합니다. 지금 20후반은 학자금 대출의 빚에 본격적으로 시달리는 세대라는 것이죠.

결국 이런 20대 후반 세대들은 한국사회에 대한 환멸을 느꼈던 것이고, 이제 이들은 30대의 문턱으로 넘어가고 있습니다. 이 환멸은 이제 투표율이 별로 나쁘지 않은 현재 20대 전반 세대들이 지금의 기나긴 경제위기에 행정인턴과 백수 생활을 하면서 이어받지 않을까 싶습니다.

<대한민국 20대>는 20대가 맞닥뜨리는 절망의 트라이앵글을, 대학등록금 1000만원, 청년실업 100만, 그리고 사회의 오해와 무관심(20대를 보수화되고 탈정치화된 세대라고 비난하는 인식들), 이 세 가지라고 봅니다.

저는 주로 이 중 세 번째 논의에 주목해서 정리해보았습니다. 앞의 등록금 문제와 실업 문제는 저 자신도 다룬 적이 있기 때문에, '20대 보수화' 논의가 신선하더군요. 결국 지금의 20대 후반은, 결코 정치에 무관심했던 이들이 아니었습니다. 월드컵, 탄핵촛불, 효순이미선이 촛불 등의 중심에 있었던, 축제로서의 시위문화를 만들었던 세대이자, 디지털 세대로서 새로운 가능성을 보여준 세대이기도 합니다. 그런데 이들이 투표를 안 하고 있습니다. 그건 무관심이라기 보다는 '환멸'이라고 표현하는게 정당할 것 같습니다.

"사실 알고보면 20대는 기권한게 아니다. 지난 10여년, 짧게는 지난 5년간 그들의 문제를 외면했던 사회 전반에 대한 불신임에 투표한 것이다. 20대의 보수화니 탈정치화니 하는 허황된 담론보다 더 심각한 것은 그들이 사회 전체에 대해 보이는 환멸이다."(151쪽)

이러한 분석을 당사자 여러분들은 어떻게 생각하시는지요. 아무래도 20대 보수화론은, 기존의 진보진영과 386세대들이 일정 정도 작위적으로 만들어낸 허상이 아닐까 싶습니다. 사실 저도 대학 다닐 때 '의식이 부족하다'는 소리 많이들었는데, 솔직히 전 그랬던 선배들이 잘 살고 있는지, 그렇게 가르치려하고 투철했던 태도가 지금도 유지되고 있는지 의심스럽습니다. 이미 참여정부의 실험은, 386세대들의 명성에 거품이 있었음을 증명해준 것이죠. 오히려 386세대들은 IMF이후 한국사회 변동의 가장 핵심적인 피해자가 되고 있는 20대들에게 '연대'의 손길을 내밀어야 할 것 같습니다. 사실 386들은 학생운동하면서 자신감에 넘쳐있었죠. 삭발식을 해도 눈물을 흘리고 이러진 않았고 전투적이었지요. 그런데 지금 20대들은 나약하게도(?) 등록금 삭발식 때 울고 있습니다. 지금 우는 20대들을 '나약하다'고 또 비난하실런지요?