-

-

히말라야 변방의 풍경들

권용준 지음 / 지식과감성# / 2019년 11월

평점 :

히말라야라고 하면 전문 산악인만이 올라야 하는 그런 산같은 느낌이 들었었다. 눈쌓인 정상에서 각자의 국기를 꽂으면 벌개진 얼굴에 썬글라스를 쓰고 사진을 찍어야 하는 그런 산. 그렇게 히말라야는 너무나도 멀기도 하면서 고산병의 위험을 각오해야 하는 그런 느낌이었다. 하지만 언젠가 드라마 '나인'을 보면서 그렇게 멀지만은 않구나라는 생각을 했었다. 8,000m가 넘는 그 정상을 오르는 것만이 아닌 둘레길마냥 트래킹을 즐길수만 있다면 말이다. 그런 길은 왜 생각을 하지 못했을까. 하지만 '지구의 지붕'이라고 일컬어 지는 히말라야는 그리 녹록치 않을수도 있다. 깍아지는듯한 산새를 보면 자연의 위대함에 자꾸만 작아지고 있음을 느낄수도 있다. 거대한 자연이 빚어낸 풍경속에 사람들은 매우 작게 보이기 때문이다.

권용준님의 이 <히말라야 변방의 풍경>은 첫 번째 길 에베레스트를 시작으로 열 여럽째 길 신강의 길을 소개하고 있다. 길위에서 만난 자연과 어우러진 사람들. 그리고 사람들의 때가 묻지 않은 길들이 보인다. 배낭을 메고 걸어가는 저 길은 자연과 함께 하기 때문에 하나도 힘이 들것 같지 않다. 그리고 자연이 빛어낸 풍경등을 바라만 보고 있어도 힐링이 되는 듯하다.

산행로에서 좀 떨어진 구석진 곳에 앉아 바람을 맞으며 우연히 발견된 들풀이며 꽃들은 무척이나 아름답다. 이 아이들의 이름은 무엇일까. 낯선곳에서 만난 아이들의 이름은 몰라도 어디에서든 그 씨앗이 날아와 꽃을 피우고 가끔씩 지나가는 여행자들에게 말벗이 되어 주고 있을 것이다.

내가 아는 이는 땀을 흘리는 것만이

인생의 기쁨과 행복으로 가는

가장 빠르고도 분명한 길이다 하였다.

힘들여 산을 타는 일도 일면 같은 부류가 아닐까 싶다.

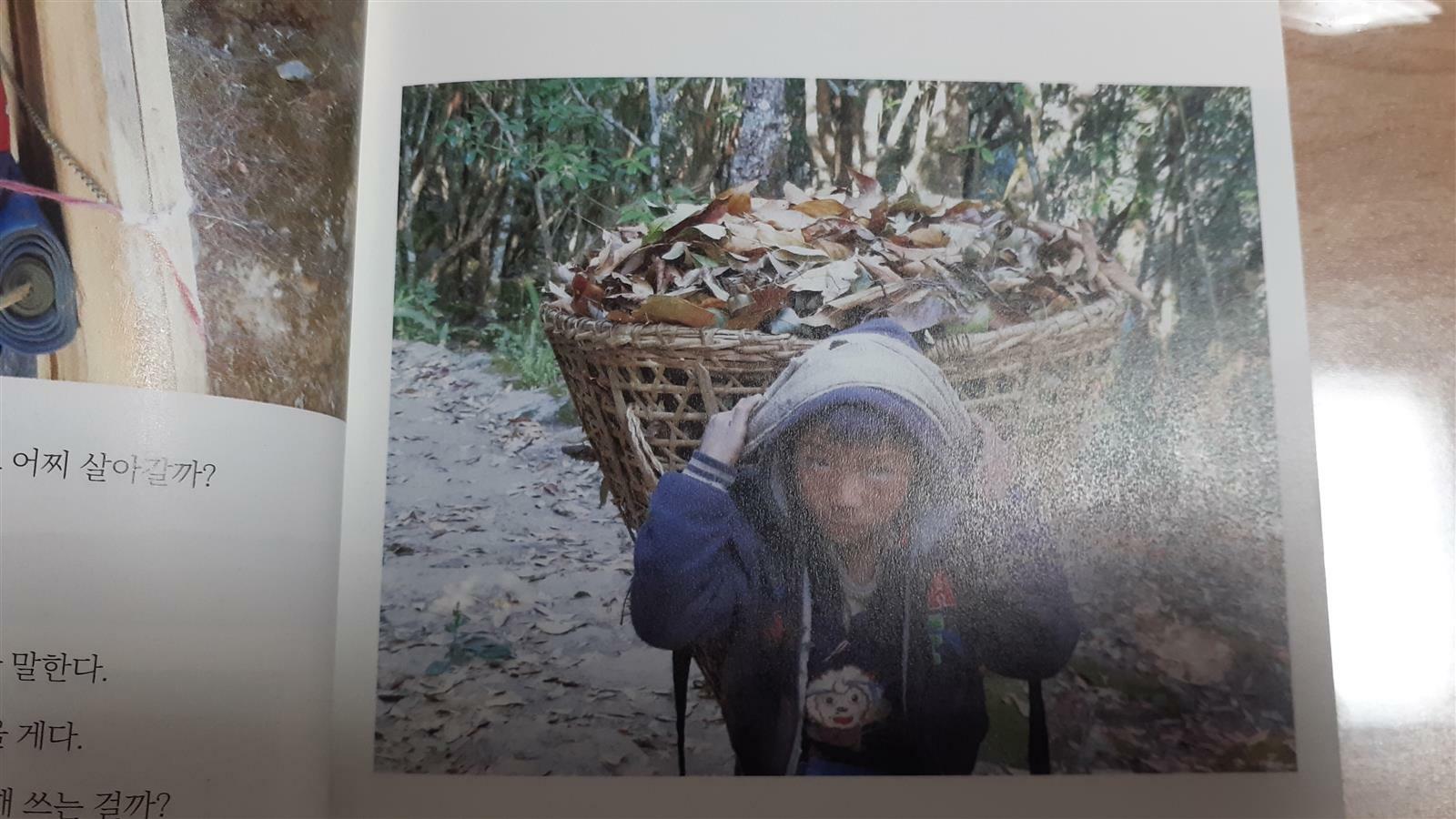

그 길위에서 만난 사람들이 있다. 저자가 내미는 초콜릿을 건네니 덤덤하게 받아들더니 돌아서서 미소를 짓는다. 낯선이가 건네긴 해도 초콜릿은 모든 어린이들이 좋아하는 아이템인가보다. 히말라야에서 사는 이 아이는 아침 일찍 등짐을 한아름 지고 어디로 가는 것일까. 사진을 찍는 사이 산 비탈길에 놓아둔 배낭이 떨어져 떼굴떼굴 굴러가는 걸 보고 좋아하는 아이들은 모두 천사같기만 하다.

자연이 만들어낸 풍경이나 거기와 어우러진 사람들 그리고 이름 모를 야생초로 보고 있으면 산을 넘어 불어오는 바람을 느껴지는 것만 같다. 바쁜 일상에 휴식이 필요할 때면 꺼내어 자연의 풍경 속으로 들어가면 피로를 풀 수 있을것 같은 그런 책이다.