-

-

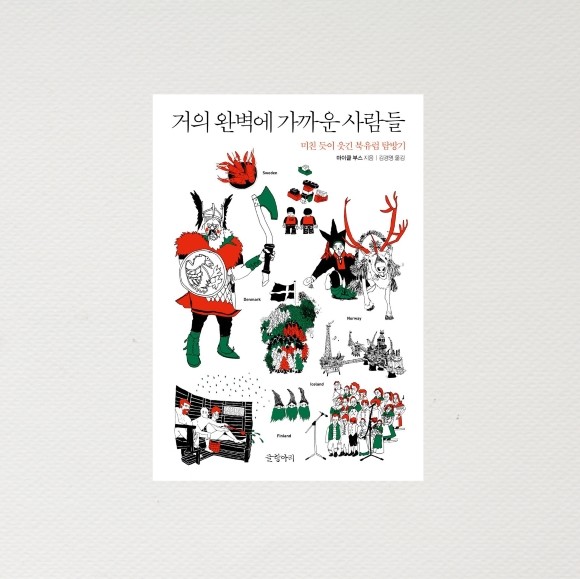

거의 완벽에 가까운 사람들 - 미친 듯이 웃긴 북유럽 탐방기

마이클 부스 지음, 김경영 옮김 / 글항아리 / 2018년 3월

평점 :

◆ 소개

▷ 거의 완벽에 가까운 사람들

▷ 마이클 부스

▷ 글항아리(문학동네)

▷ 2018년 03월 02일

▷ 552쪽 ∥ 626g ∥ 135*200*35mm

▷ 인문학/에세이

◆ 후기

▷내용《上》 편집《中》 추천《上》

책을 읽기에 앞서 두 단어의 의미를 확실히 해두고자 한다. “혁명”과 “혁신”의 차이점 말이다. 무엇을 바꾼다는 뜻은 알겠는데, 정확하게 두 개의 차이는 무엇일까? 혁명은 기존의 질서를 파괴하고 새로운 사회나 질서를 세우는 것을 말한다. 정도전과 이성계가 고려를 뒤집고 조선을 세운 것이 혁명이고, 1789년 프랑스 혁명으로 절대왕권을 몰아내고 시민 계급이 주도하는 사회를 수립한 것을 혁명이라고 한다. 혁신은 풍습, 관습, 조식, 방법 따위를 새롭게 바꾸는 것을 말하며, 기존에 존재하지 않았던 새로운 가치를 더하는 행동을 말하기도 한다. 정몽주가 고려라는 국가를 유지하되 거의 모든 제도를 바꾸려고 하는 것이 혁신이다. 스티브 잡스의 아이폰이 기존 셀룰러폰에서 스마트폰으로 세상의 판도를 바꾼 것이 혁신이다.

인류 역사를 통틀어 3,550만㎢ 면적을 지배한 대영제국이 가장 큰 제국으로 불린다. 1920년도 기준 캐나다, 오스트레일리아, 인도, 아프리카, 아메리카, 동남아시아, 중동 어디에도 영국의 식민 지배를 받지 않는 곳이 없을 정도였다. 이는 소련, 칭기즈칸, 알렉산더, 카이사르 모든 정복자를 뛰어넘는 면적이다. 오늘날 신자 수에 따른 종교 순위에서 기독교가 25억 명으로 1위이며, 가톨릭 13억이며 개신교가 7억 정도가 된다. 프로테스탄티즘이라 불리는 16세기 초 영국과 북유럽을 중심으로 일어난 종교 개혁으로 가톨릭에서 분리되어 나온 기독교를 개신교라고 칭한다. 영국과 개신교 개혁의 중심엔 북유럽인들이 모두 관여하고 있다. 나는 이 노르딕국가들을 혁명의 아이콘이라 부르고 있다. 현대 유럽인들의 유전체와 바이킹 화석의 DNA를 비교분석을 했더니 영국인에게 6%, 스웨덴인에게 10%로 큰 차이를 보이지 않았다고 한다.

“덴마크 행복, 실제로 사람들 대부분이 오후 4~5시쯤 일을 마치며, 주말에 일해야 한다는 부담을 느끼는 이는 거의 없다. 또 금요일 오후 1시 이후에는 아예 일할 생각을 하지 않는다. 연차 휴가는 보통 6주에 달하며, 7월에는 나라 전체가 쉰다. 모두 온순한 영양 때처럼 집에서 한 시간가량 떨어진 자기 소유의 별장, 캐러밴 공원, 캠프장으로 일제히 이동한다.”

“스웨덴 정당, 스웨덴은 전체주의 국가다. 이야기해보자. 사전에는 전체주의가 ‘한 명의 권위자가 모든 것을 통제하며 야당을 두지 않는 정부 형태’라고 정의되어 있으며, 20세기 거의 내내 스웨덴은 사실상 단일 정당 국가였다. 사회민주당은 잠자코 순종하는 시민들의 삶 전체를 통제했고, 미리 정해진 현대적이고 진보적인 사회 규범을 고수하고자 최선을 다했다. 폴크헴메트이라 불린 제도는 세계에서 가장 관대하고 진보적이며 광범위한 복지제도였다. 폴크헴메트는 스웨덴 시민이 결코 밥을 굶지도 노숙하지도 않도록 했으며, 아프면 치료해주고 늙으면 부양한다. 20세기 거의 내내 스웨덴 사람들은 완전 고용, 세계에서 제일 높은 임금, 넉넉한 국경일, 전례 없는 경제 번영을 누렸다. 저항할 일이 별로 없었다. 아마 그때는 ‘자비로운 전체주의’가 더 적합한 용어였는지도 모르겠다.”

아테네에서 시작된 직접민주주의는 인구가 늘어남에 따라 간접민주주의로 변질했다. 100중에 51이, 51중에 26이, 26중에 14가 다수를 차지하는 방식은 결국은 1명이 99명을 지배하는 구조가 된다. 오늘날 수많은 정당이 있는 국가에서 상식적인 정치를 본 적이 있는가? 가까이는 더불어민주당, 자유한국당, 정의당 등이 존재하는 한국에서 정치를 긍정적으로 보는 사람이 몇이나 될까? 다나카 요시키의 《은하영웅전설》에서는 민주주의 동맹과 전체주의의 제국이 150년간 전쟁을 하는 내용이다. 민주주의 치명적인 문제와 부패로 국민을 사지로 내모는 동맹과 라인하르트라는 전체주의 군주가 어떻게 국민을 행복하게 하는지 극적으로 보여준다. 언제나 성군만 나오지 않으므로 민주주의가 낫다는 표현은 지금을 살아가는 우리에게 꼭 맞는 말일까 생각하게 된다. 노르딕 인들이 진리라는 질서를 깨고 행복한 이유가 궁금하다면 책을 추천한다.