-

-

피가 흐르는 곳에

스티븐 킹 지음, 이은선 옮김 / 황금가지 / 2021년 8월

평점 :

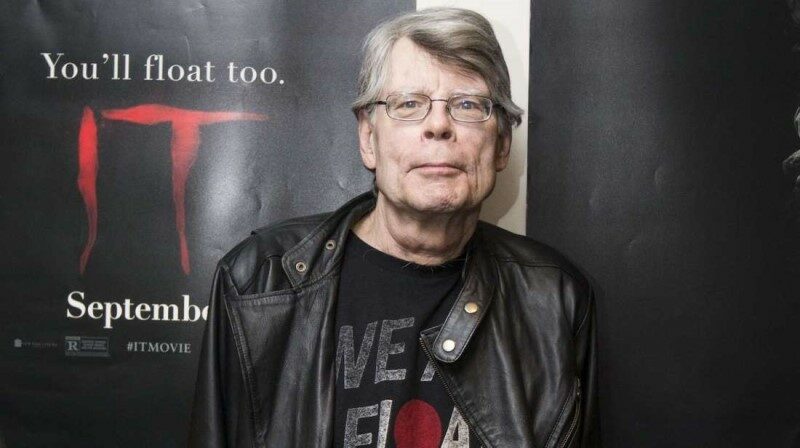

스티븐 드윈 킹(1947~ 74세) 미국을 대표하는 작가 중 한 명이다. 순수 문학에서도 인정받지만, 장르문학에서는 상업적으로 가장 성공한 작가 중 한 명이다. 어려서부터 SF, 판타지 소설 및 영화에 심취했으며, 현재까지 60여 편의 장편과 200편의 단편을 발표한 다작 작가이다. 영화화한 작품 중 《캐리》, 《샤이닝》, 《쇼생크 탈출》, 《그린 마일》,《스탠 바이 미》, 《그것》, 《미스트》 등 유명한 것들도 많다. 이 중에서 본인은 단연 그것과 미스트를 꼽는다. 그것은 저자가 만든 세계관의 끝판을 보여주고 있고, 미스트를 통해 현상과 존재의 심리를 아주 극명하게 보여주고 있다.

영화 《미스트》의 이야기를 하지 않을 수가 없다. 프랭크 다라본트 감독을 맡아 2007년 개봉한 영화이다. 영화의 줄거리는 평화로운 호숫가 마을 롱레이크에 갑자기 거센 비바람이 몰아치고 난 뒤 기이한 안개가 몰려온다. 태풍에 쓰러진 집을 수리하기 위해 아들과 함께 시내의 상점으로 향한다. 상점에서 물건을 고르는 중 노인이 피를 흘리면서 들어온다. “안개 속에 무언가가 있다.” 밖은 이미 짙은 안개로 아무것도 보이지 않고, 정체불명의 괴생명체로부터 공격을 받기 시작한다. 상점 안에는 주민들과 함께 고립되고, 광신자의 예언으로 상점 안은 더욱 공포와 절망의 장소가 된다. 안개와 인간의 근원적인 공포와 비정상적인 종교 등 갖가지 대립을 보여주게 된다. 그리고 그 틈을 빠져나온 데이빗의 일행은 기름이 떨어진 차에서 최후의 선택을 하게 된다. 여태까지 보아온 호러영화 중에서 당연히 최고로 꼽는 수작이다. 특히나 상점 안에서의 인간군상을 표한 것과 마지막 데이빗의 장면은 잊을 수 없는 명장면이다. 괴생물체가 나오긴 하지만 더욱 상황을 공포로 밀어 넣는 것은 스크린에 나오지 않는 미지 그 자체다.

스티븐 킹은 영화 평론가로서도 유명하다. 작가로서 수많은 작품을 써냈지만, 록 음악과 영화의 열광적 팬이다. 흔히 책을 읽으려고 일부러 텔레비전을 없애는 가정이 있다. 책은 훌륭하지만, 미디어는 저급한 매체로 취급하는 경향이 있다. 그러나 결코 둘은 다르다고 말하고 싶다. 책만이 교훈이나 철학을 주는 것이 아니다. 잘 만들어진 다큐멘터리나 영화는 그 어떤 책보다 훌륭하다. 우리가 사용하는 말이나 글은 생각을 표현하기 위해 임의로 만들어진 기호이다. 그런데 우리의 감정을 표현하기에는 턱없이 부족하다. 그래서 논 커뮤니케이션 말이나 글이 아닌 표정, 몸짓 등으로 우리를 표현하기도 한다. 실지 말과 글이 차지하는 비율은 20%도 안 된다. 그래서 책에도 한계가 있는 것이다. 훌륭한 교육을 하고 싶다면 한쪽으로만 기울여서는 안 되고 다양한 매체를 접해야 한다. 책만 존중하고 영상매체를 저급하게 치부하는 분들에게 꼭 하고 싶은 말이었다.

《피가 흐르는 곳에》 책의 이야기를 해보고자 한다. 책은 4편의 중편이 실려있고 장르는 오컬트 스릴러이다. 즉 과학적으로 해명할 수 없는 초자연적 현상을 공포의 대상으로 작성한 글이다. 킹의 세계관은 팬들도 다 표현할 수 없을 만큼 방대하다. 이 책을 구상하는 것만 10년이 걸렸으며, 또 다른 세계의 또 다른 주인공도 등장한다. 책을 읽으면서 원제목인 “ IF IT BLEEDS”를 한국판 제목의 “피가 흐르는 곳에”는 정말 잘 번역한 것이라 생각이 들었다. 제목을 선정할 때 어떤 기분이었을지 상상이 된다. 영화 내부자들을 보면 이강희 주간이(백윤식) 마침표를 찍기 위해 ‘볼 수 있다.’ , ‘매우 보여진다.’를 어떻게 적을지 고민하는 심각한 장면이 나온다. 마치 그러한 느낌이 아니었을까 생각하게 된다. 번역가의 살아있는 대작가의 소설을 어떻게 번역해야 할지에 대한 고민이 책 곳곳에 묻어나온다. 정말 힘들고 밤잠 못 이뤘을 번역가를 생각하니 고마운 마음이 절로 든다.

4편의 중편 중에서 가장 백미를 꼽으라면 본인은 마지막 ‘쥐’이다. 책의 표지로 쓰이기도 했거니와 의식적으로 책의 처음이나 끝부분을 중점적으로 보기 때문이기도 하다. 우선은 글의 시작이 ‘미스트’의 태풍이라는 것이 익숙했고, 끊임없이 대화하는 쥐가 매우 인상적인 소재였다. 동화 속의 시골 쥐, 엄지공주의 쥐의 느낌이 아니다. 이 소설은 스릴러이다. 현실에서 일어나면 이해하기가 어려운 장르의 소설이기 때문이다. 일어나지 않을 일이 일어난다면 그것은 공포 그 이상의 것일 것이다. “게다가 그걸 완성한 사람은 네가 아니었어. 너는 그걸 절대 완성하지 못했을 거야. 내가 완성했지.” -중략- “그는 최선을 다해 아내와 아이들을 사랑할 테고 최선을 다해 학생들을 가르칠 테고 최선을 다해 살아갈 테고 기쁜 마음으로 단권 작가의 대열에 합류할 것이다. 사실 생각해보면 불평할 일이 하나도 없었다. 사실 생각해보면 모든 게 쥐였다.” 소설의 줄거리를 말할 수 없는 답답함을 어떻게 전해야 할지 모르겠다. ‘모든 게 쥐였다.’ 마지막 한 줄의 글이 아직도 책의 세계에서 나를 나오지 못하게 하고 있다.