-

-

엄마의 꽃시

김용택 엮음 / 마음서재 / 2018년 5월

평점 :

절판

언젠가 광화문에 나들이 갔다가 시화전에서 할머니 할아버지께서 늦은 나이에 한글을 배우고 쓰신 시를 보았다. 어릴 적 글을 몰라 받은 설움과 이제라도 알게된 배움의 즐거움이 솔직하고 유쾌하게 시에 그대로 담겨 있었다. 나보다 더 한글의 아름다움을 알고 공부에 열정적이신 할아버지 할머니들의 모습을 발견하게 된 시간이었다.

그리고 시간이 흘러 그 날 드문 드문 읽었던 100명 할머니의 시들을 모아 엮은 시집인 <엄마의 꽃시>를 읽게 되었다. 사연 가득한 어머니들의 이야기라는 소개와 가슴 뭉클한 "엄마"라는 단어에서 벌써 눈물이 와락 쏟아질 뻔 했다. 다행스럽게도 시집에는 웃음, 미소, 슬픔, 상처, 미련, 감사, 희망, 사랑이 모두 담겨 아름다운 꽃을 피우고 있었다. 그래서 마냥 슬프지는 않았다.

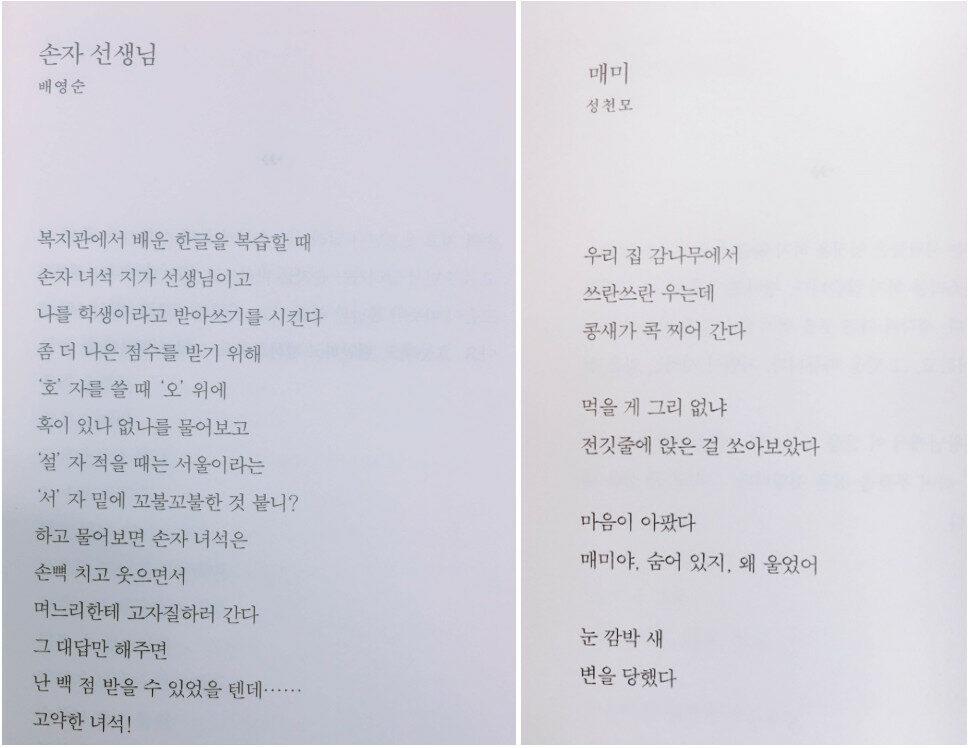

할머니, 어머니들이 쓰신 시 중 제일 현장감이 돋보여서 웃음이 났던 시 두 편을 뽑아 보았다.

배영순 할머니의 손자선생님은 받아쓰기 할 때 슬쩍 알려주는 법이 없다. 도리어 물어본다며 며느리에게 고자질한다. 그런 손자가 고약하다며 그때의 마음을 제대로 표현하셔서 아주 실감난다. 아무튼 손자 선생님 덕에 제대로 익히셨으리라.

성천모 할머니의 매미는 안타까움을 담은 시이다. 감나무에서 울고 있던 매미를 콩새가 찍어가는 것을 유심히 보고 시에 그려내셨다. 도심의 매미소리는 시끄럽기만 한데 시골집 매미는 할머니께 친구였나 보다. 콩새를 향한 야속함 속에 매미를 향한 연민이 엿보인다.

어떤 장면이 두 눈에 언뜻 선하게 떠오르면 글을 쓰세요. 그게 시가 됩니다.

어릴 적 처음으로 "시"를 배우고 동시를 쓸 때는 내 글에 대한 기준이 높지 않았다. 눈에 보이는데로, 떠오르는 생각대로 가감없이 연필로 그려냈었다. 어른이 되고 책을 읽으며 글을 쓰다보니 글쓰기가 어렵고 어려운 글이 되는 것 같다. 그런데 <엄마의 꽃시>를 읽다보면 맞춤법이 틀려도 감동 받은 그 순간을 남긴 시들을 보게 된다. 마음으로 적은 시를 보게 된다. 그래서 쉽게 읽히고 진심이 느껴지며 재미있다.

삶이 고단하다고 느껴질 때,

삶의 연륜으로 상처를 씻어 웃음으로 바꿔주는 <엄마의 꽃시>를 읽으며

잠시 쉬어가도 좋을 듯 하다.