책을 받아보니 재료와 테마에 따라 크게 7파트로 나뉘어 다양한 요리들이 소개되어 있었다. 일단 파트1에 나오는 맛 내기 비법이 내 마음을 사로잡았는데 그도 그럴 것이 기본적인 양념과 계량법, 양념장 만드는 방법들이 소개되어 있었기 때문이었다. 사실 요리를 하려고 들면 인터넷 검색창을 통해 내가 하고자 하는 요리를 검색해보는 방법도 있다. 그러나 이곳저곳에 유용하게 쓰이는 양념장이나 육수 내는 법은 요리지식이 없는 이상 뭘 검색해야 할지도 모르고 어디에 쓰이는지도 잘 몰라 검색하기가 은근히 쉽지만은 않다. 그저 블로그를 뒤져보다가 얻어걸리는 경우를 제외하고는 ‘아무래도 어렵다’라는 생각부터 들곤 한다. 그런데 책에서는 본격적인 요리법들을 소개하기에 앞서 뒤에 나올 요리법들에서 유용하게 쓰일 양념장, 즙, 육수 등등을 만드는 방법이 나와 있어서 기본적인 재료배합을 익히면서 좀 더 요리를 쉽고 친숙하게 느낄 수 있었던 것 같다.

이후 등장하는 채소, 해산물, 고기, 콩과 달걀, 견과류, 가공식품 등등 재료에 따라 나뉘어진 목차를 따라가다 보면 매일 매일 차리고 먹는 우리 가정식을 쉽게 익힐 수 있을 것 같은 기분이 든다. 생전 처음 접하는 낯선 음식들도 간혹 있었지만 대부분은 집에서 즐겨 먹고 간편하게 먹을 수 있는 백반류나 손님이 왔을 때 정갈하게 차려 대접할 수 있는 한식류이기 때문에, 사 놓고 몇 번 뒤적여보다가 책장 한 켠에 처박아둔 채 차츰 먼지만 쌓여갈 것 같은 거창하고 화려한 레시피들보다는 훨씬 유용하게 요리책 그 자체의 기능을 발휘할 것 같다는 생각도 들었다.

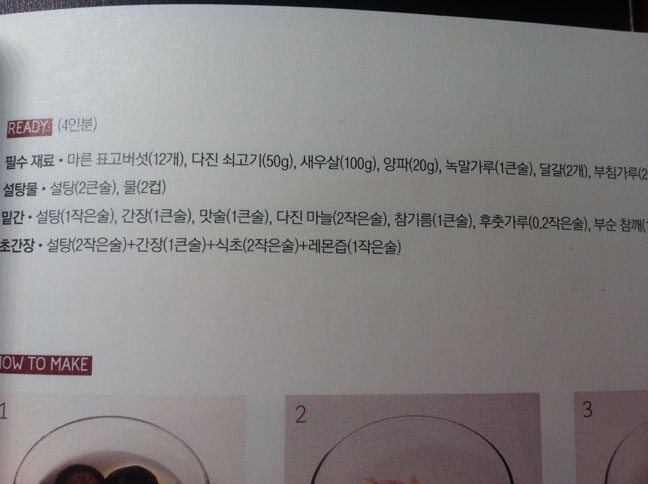

각각의 요리법을 상세히 들여다 보면 (위의 사진은 표고버섯전의 요리법이다!) 우선 요리가 몇인분 기준인지가 나와있다. 4인가족이 일반적이어서인지 대부분의 요리가 4인분을 기준으로 제시되지만 간혹 2인분인 것도 있다. 식성과 기호에 따라서 조금 더 많이, 조금 더 적게 조절해가면서 하면 될 것 같다.

그리고 아래로는 필수재료와 선택재료가 나오는데 표고버섯전은 선택재료가 따로 없이 필수재료만 나와있지만, 있으면 좋고 없어도 괜찮은 재료들이 포함된 경우에는 이러한 재료들을 따로 선택재료로 묶어서 소개한다. 이런 재료들은 말 그대로, 있으면 넣지만 없으면 생략하거나 다른 재료들로 대체할 수 있는 재료들인 셈이다. 그리고 앞에 소개된 계량법으로 간단히 양을 가늠할 수 있도록 밑간이나 양념장의 배합이 소개된다. 나같이 요리법을 옆에 끼고 중간중간 봐가면서 요리를 하는 레시피신봉자(!)에게는 꼭 필요한 부분이 아닐 수 없다!!

그리고 아래로는 실제 조리과정을 담은 사진과 함께 차근차근 단계별로 요리를 알려준다. 대부분 무리없이 따라할 수 있는 수준이긴 하지만 간혹 적당량 이라든가 적절히, 빠르게 정도로 나오는 부분은 좀 아리송하긴 하다. (사실 나는 초보 중에서도 쌩초보라 그런지 끓이거나 굽는 시간도 모두 분 단위로 표시가 되어 있으면 좋겠다는 생각이 들었다.) 그래도 사진이 함께 나와 있어서 '아, 이쯤이면 이번 단계는 어느 정도 마무리되는 거구나'하며 단계를 가늠할 수 있다는 점이 좋다.

마지막으로 팁. 팁은 있는 부분도 있고 없는 부분도 있는데 요리 시간을 단축시키는 방법이나 요리의 맛을 좀 더 끌어올릴 수 있는 방법, 혹은 완성(혹은 진행중인) 요리의 최적의 보관법 등이 소개된다. 요리법도 요리법이지만 이런 자잘하고 중요한 팁들이 진짜 요리를 배우는 재미가 아닌가 싶다. 어떻게 보관하고 어떻게 삶는가에 따라서 조금씩 담백해기도 하고 질겨지기도 하고 진해지기도 하는... 그야말로 요리의 맛을 결정하는 부분이니 말이다.

아래로는 내가 해 보고 싶은 요리들이나 맛보고 싶은 요리들을 따로 정리해 보았다. 평소에 즐겨먹기 때문에 직접 해 먹어보고 싶은 음식도 있었고 반대로 좀처럼 접해보지 못했기 때문에 어떤 맛일까 궁금해지는 음식도 있었다. 그리고 어렵기만 한 줄 알고 집에서는 해 먹어볼 엄두조차 내지 않았는데 의외로 간단한 조리과정 덕분에 다소 용기가 생기는 음식도 있었고 친숙한 재료를 색다른 요리법으로 소개한 음식도 있었다. 다양한 요리들이 각각의 맛과 빛깔, 냄새 만큼이나 여러 가지 이유로 눈과 마음을 사로잡았던 것 같다.

콩나물 냉채)

일상적인 식사 속에서 자주 접할 수 있는 재료인 콩나물로 만드는 색다른 요리. 냉채 하면 오이나 해파리를 주재료로 한 것이 먼저 떠오르는데 콩나물로 만든 냉채는 좀 낯설긴 하다. 그러나 조금만 생각해 보면, 왜 그동안 이 생각을 못했지? 싶게 조화롭다. 일단 콩나물로 냉채를 만든다는 것에 전혀 거부감이 없달까. 담백하고 아삭아삭한 식감이 좋아서 어릴 때부터 좋아하는 반찬이었던 콩나물의 색다른 변신이 꽤 매력적이다. 가장 먼저 도전해 보고 싶은 음식 중에 하나!

오이 갑장과)

위의 콩나물 냉채처럼 친숙한 재료지만 음식 이름 자체는 낯선. 갑자기 만들어졌다 해서 '갑장과'란다. 재미있는 이름이다. 오이는 '차다'는 느낌이 강한 채소여서 평소엔 따뜻한 음식과는 같이 먹어볼 생각을 못했는데 오이 위에 얹힌 짭쪼롬한 쇠고기볶음과 어떤 맛의 조화를 이룰지 궁금하다. 왠지 밥 반찬으로 한 입 두 입 집어먹다 보면 어느새 다 없어질 것 같은 느낌.

가지볶음)

내가 좋아하는 가지! 형태나 모양이 그리 예쁘다거나 화려하지는 않지만 부드럽게 씹히는 식감이 먹다 보면 한 그릇 뚝딱하게 만드는 밥도둑이다. 가지볶음의 재료를 살펴보니 가지, 붉은 고추, 참깨 등으로 아주 단촐했다. 게다가 양념도 아무때나 집에 있는 기본적인 것들. 집 뒷마당의 바질이나 낯선 소스들이 아닌 간장, 마늘, 파 등 우리 식탁에 자주 올라오는 반찬의 주양념들이다. 가장 만만하면서도 별다른 솜씨없이 조물조물 양념을 버무려 내면 최상의 결과물을 낼 것 같은 반찬이다^^

연근전)

우리 집에서는 연근을 주로 간장과 물엿에 졸여 쫀득쫀득하고 짭짤한 반찬으로 먹는다. 밖에서도 주로 연근은 이렇게 밥과 함께 먹는 반찬 형태로 많이 접해왔는데 이건 특이하게도 연근을 전으로 부쳤다. 언제나 옳은 소고기를 연근에 뽕뽕 뚫린 구멍에 쏙쏙 집어넣어서. 크게 많은 재료가 필요하지 않으면서도 손님상에 내어놓을 수 있을만큼 갖춰진 느낌이어서 좋다. 연근전을 보고 있자니 얼마 전 일본 소설가 가쿠타 미쓰요의 <오늘도 잘 먹었습니다>라는 책을 읽다가 그녀가 연근에 대해 했던 말이 떠올랐다. 연근의 구멍은 이상하게도 그 구멍이 메꿔질 때에야 비로소 거기에 구멍이 있다는 걸 깨닫게 되었다고. 지금 딱 그런 느낌이다. 연근에 구멍이 있는 건 당연하지만 막상 채워놓고 나니 '어? 연근에 구멍이 있었어?'하는 느낌. 이러나 저러나 맛나 보인다.

매운 홍합볶음)

TV에서 한 연예인이 해 먹는 걸 보고 한 번쯤 해 먹어보고 싶었던 홍합볶음. 그러나 왠지 도전하려면 용기가 스물스물 사라져서 홍합이 있을 땐 안전하게 홍합탕만 해 먹어보곤 했었다. 물론 홍합탕으로 끓여 홍합 본연의 담백하고 야들한 맛을 느끼는 것도 좋지만 가끔은 이렇게 매콤하게 볶아보는 것도 좋지 않을까. 다행히 양념장도 크게 거창하지 않고 하니. 술을 즐기는 편은 아니지만 보고 있노라니 소주 한 잔 막걸리 한 잔이 자꾸만 떠오르는 요리이다.

쇠고기 오절판)

월남쌈, 상추쌈, 깻잎쌈, 무쌈 등등 '싸 먹는 것'을 좋아하는 내가 눈이 번쩍 뜨인 요리. 고기가 있으면 보통은 쌈 안의 내용물로 넣어 먹는데 이 요리는 특이하게 쇠고기가 바깥을 감싸는 쌈 역할을 한다. 그럭저럭 후라이팬 사용법은 익힌(;) 나에게 도전의식을 불러일으킨 요리이다. 책에서는 쇠고기에 대추, 밤, 당근과 깻잎을 싸 먹는 것으로 나와 있지만 기호에 따라서 버섯이나 숙주나물 같은 길쭉하고 얇은 채소들을 곁들여 먹어도 맛있을 것 같다. 월남쌈처럼 크게 어렵지는 않아도 특별하거나 중요한 날에 '요리'로서 당당히 내놓을 수 있을 것 같은 음식이었다^^

갈비탕)

의외로 '도전해볼 만 한데?'라는 인상을 주었던 갈비탕. 하룻강아지 범 무서운 줄 모르고 의기양양해하는 건가? 라고 살짝 기가 죽으려는 찰나 갈비탕 글씨 아래의 짧은 코멘트가 보인다. '생각보다 쉽고 간단한 과정에 한 번 놀라고'... 그렇다. 간단하다. 필수 재료도 선택 재료도 간략한, 간단하면서도 인스턴트가 아닌 갈비탕! 양념은 미역국 끓이듯이 국간장 하나다. 아직은 열의만 앞선 요리초보인 탓에 실제로 해 보면 어떨지 잘 모르겠지만 어쨌든 책 속의 요리법을 따라가다 보면 흔히 어렵게 생각하곤 하는 갈비탕을 좀 더 친숙하게 쉽게 만들 수 있는 요리로 접할 수 있을 것 같다.

두부 해물찜)

김수진 선생님께서 시어머니를 위해 자주 만드셨다는 찜. 해산물을 잘게 다져서 넣는 과정이 있기 때문에 이가 약한 어르신들이나 교정, 치과치료를 받는 사람에게도 맛있고 영양있게 한 끼를 해결할 수 있을 것 같은 음식이었다. 얼마 전 엄마께서 치과치료를 받고 계실 때 드실 만한 만만하고 부드러운 음식이 국이나 두부나 죽, 밥 정도밖에 없었는데 그때 이 요리법를 알았더라면 더 좋았겠다는 생각이 든다. 두부로는 두부부침이나 국에 넣어먹는 두부, 또 두부김치 정도? 아무튼 두부가 부수적인 재료로 들어가는 요리 정도만 할 수 있다고 생각했는데 두부를 주재료로도 얼마든지 근사하고 보기에도 좋은 요리를 할 수 있구나 싶었다.

어묵곤약조림)

최근에 궁금해 했던 것에 대한 해답을 얻은 요리법. 곤약은 나에게 있어 미지의 음식이었다. 분명히 먹어보긴 했는데, 쫀득쫀득하고 맛있었던 것 같은데, 막상 집에서 해 먹자니 비리고 냄새가 난다는 말에 선뜻 도전하지 못했던 음식이었던 것이다. 음식의 냄새에 민감한 편이라 혹시 무턱대고 샀다가 먹지도 못하고 엄마한테 등짝만 두드려맞는 것이 아닐까 하는 두려움에 망설이고만 있었는데 책에서 친절하게도 곤약 특유의 맛? 향?을 없앨 수 있는 방법을 알려주었다. 사실 나는 조리하지 않은 (혹은 제대로 향을 없애지 않은) 곤약은 먹어본 적이 없어서 곤약을 싫어하는 사람들이 도대체 뭣 때문에 곤약을 싫어하는지는 알 수가 없지만... 어쨌든 요리법대로 따라하면 밖에서 먹었던 쫄깃한 곤약을 맛볼 수 있을 것 같다. 다음 주에 당장 시도해 볼 요리 1순위.

그동안 어쩌다 들춰본 요리책들은 '이 재료를 다 어디서 구해', '우리 집에는 오븐이 없어' 등의 이유로 난색을 표하며 다시 내려놓게 되곤 했는데 소문난 요리법은 앞서 소개한 요리들처럼 집에서 반찬으로 먹을 수 있는 것들이 많이 소개되어 있어서 읽는 내내 도전의식과 자신감을 불러 일으켰다. '아, 이 정도면 나도 할 수 있을 것 같다'하면서. 평범하지만 가장 맛있고 따뜻한 가정식 요리법 이라는 뒷표지의 소개에 과연, 하고 고개가 끄덕여진다. 이것저것 지지고 볶고 무치고 삶다 보면 거창한 요리들에도 도전해보고 싶겠지만 지금 막 한 발자국을 내딛는 나 같은 사람에게는 친숙하고 일상적인 맛들을 다루는 것이 우선과제인 것 같다. 그런 면에서 여러 모로 구매하길 잘했다, 이 책!