-

-

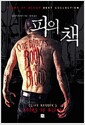

피의 책

클라이브 바커 지음, 정탄 옮김 / 끌림 / 2008년 7월

평점 :

품절

우리는 무서워하며, 소름끼쳐 하며 공포를 찾고 즐긴다.

왜, 공포에 대한 맛을 뿌리치지 못할까?

그 공포를 당하는 대상이 타인이기에 어쩌면 즐기며 안도하며 몰입할 수 있는 것인지...

여름 더위와 함께 찾아온 공포소설 중에서 가장 강렬한 인상을 남긴 책이다.

죽은 자들이 산 자의 몸에 자신들의 사연을 적은 피의 책은 표지에 몸 좋은 사내의 뒷 태를

보여줌으로써 제목을 설명해주고 있다.

피를 흘리는 그 몸이 이야기를 들려주는 것이다. 자극적이고 무섭다.

첫 이야기부터 입이 딱 벌어졌다. 이런 상상력을 갖고 있다니 클라이브 바커는 진정한 이야기꾼이구나, 인정했다.

도시의 주인들, 그 알수없는 초자연적 존재들을 위해 싱싱하고 품질 좋은 인육을 바치는 임무를 받게 되는 카우프만의 이야기.

놀랍고 소름끼치는데, 도통 명확한 이미지가 떠오르질 않는다.

상상력이 부족한 나는 도대체 어떤 흉측한 모습들을 한 존재들일지 답답하기만 했다.

그래도 사람을 죽여 지하철에 잘 묶은 뒤 깨끗하게 손질하는 장면은 도살, 도축 같은 단어를 떠올리게 할 만큼 잔인했다.

첫 이야기에서 큰 재미를 느끼지 못한 나는 다음 이야기들에 대한 기대감을 조금 덜고 편한 마음으로 책 읽기에 들어갔다.

그런데, 재미는 뒤로 갈수록 더해갔다. 아니 그 참 재미를, 참 맛을 이제야 깨닫는 것이다.

몽환적이고 초자연적인 현상들이 잔인함이나 무서움과는 다른 생각하는 깊이를 제공하며 빠져들게 만들었다.

피그 블러드 블루스나 언덕에, 두 도시는 기발함과 독창성에 박수를 보내고 싶을 만큼 출중했다.

그런 세계가 존재할까? 딱히 답을 내놓지 않은 모호함이 그 뒷이야기를 케묻게 만든다.

죽음으로 시작하는 새로운 세상이 진정 있을까? 귀신, 좀비, 유령...

그런 것들의 존재를 믿지 않는 내겐 그저 흥미거리이지만 그래도 혹시나 하는 마음이 들만큼 혹하게 하는 부분도 있었다.

죽이고, 때리고, 협박하며 가학적으로 나오지 않아도 존재자체가 두려움일 수 있는 공포와의 새로운 만남이었다.

색다른 공포를 만나고 싶다면, 그 동안의 공포소설에 식상해 있다면,

이 책을 읽는 즐거움을 더욱 클 것이다. 클라이브 바커라는 작가의 이름도 잊혀지지 않을 것이고...