작년 5월, 나는 저런 사진을 찍어왔어야 했다. 코로나만 아니었다면! 생애 처음으로 호주여행을 계획했었는데 코로나 때문에 취소되었고 언제 갈 수 있을지는 모르겠다. 나는 호주에 관광 목적으로 가려고 했지만 이 사진을 찍은 안정숙씨는 호주에서 워킹홀리데이를 했고 호주 일주 여행도 했다. 그 경험을 책으로 냈는데 제목이 <호주와 나 때때로 남편>이다. 제목처럼 혼자 여행 아니고 남편과 함께한 여행이다. 아니, 남편과 여행이라니? 놀라지 마시라! 무려 신혼여행이다!!

저자 안정숙씨는 자신을 계획적이라고 했는데 내 보기엔 무모했다. 이 책은 그 무모함의 결과물인데 미리 폭풍칭찬하고 싶다. 남편과 결혼 후 호주에 워킹홀리데이(이하 워홀)를 간 것, 그리고 함께 일주여행 한 것을 칭찬? 물론 그 두 가지 칭찬한다! 자신과 정반대의 성격인 남편과 24시간 붙어있는 여행을, 그것도 차로 여행(요즘 말로 차박)을 한 것이 더 대단하다고 생각한다. 나는 절대 못할 것 같기 때문이다. '여행은 뭐니뭐니해도 자유여행, 배낭여행이지~' 하는 사람들도 있지만 나는 야외 취침은 도저히 못하겠다. 그리고 남편과 24시간 붙어있는 짓을 몇 달동안 하라고? 이혼할지도 모른다...

저자는 2009년 2월에 워홀비자로 호주에 입국했고 2010년 9월부터 2011년 1월까지 4개월간 호주 본섬부터 태즈마니아까지 일주했다. 거의 10여 년 전 여행기다. 나는 워홀 경험이 없기 때문에 이 책에 나오는 워홀 관련 내용에 시차를 느낄 수가 없다. 요즘에는 법규도 좀 바뀌었을 것이고 워홀러들의 태도나 그곳의 분위기도 변했을 것 같다. 최근에 워홀 다녀온 사람이 읽으면, ‘참 옛날 이야기네!’ 할지도 모르겠다. 나는 호주에 한 번도 가 본적이 없으니 저자의 경험들이 새롭고 신기했다. 주로 자연과 날씨 이야기!

호주 여행기 제목에 굳이 ‘남편’을 넣은 이유가 뭘까? 다른 독자들은 어땠을지 모르겠지만 나는 책을 받는 순간 궁금했다. 그 이유는 읽다보면, 특히 마지막에 저자가 밝힌 내용으로 알 수 있다. 여행은 어디를 가서 무엇을 보고 경험하느냐가 중요하지만 동행인이 있는 여행이라면, 그 동행인에 따라 여행의 분위기가 많이 달라지게 된다. 저자는 신혼여행이었기에 사랑하는 남편과 아무 문제가 없었을까? 그렇게 생각하면 오산이다. 저자는 7년이나 연애를 한 첫사랑과 결혼을 했지만 호주에서 살면서, 일주여행을 하면서 많이 부딪히고 힘들었다.

어찌 안 그렇겠나? 사랑이 판타지라면 결혼은 현실인 것을! 어디선가 이런 말을 들은 적이 있다. 결혼 전에 상대와 배낭여행을 가보라고! 그러면 그 상대와 평생을 함께 해도 될지 답을 얻게 될 것이라고! 나는 그 말에 절감했었지만, 그 말을 들을 당시 나는 이미 결혼한 후였다. 그래서 그 말을 주위 미혼자들에게 설파했던 기억이 난다. 호주 여행기 리뷰를 쓰면서 남편과 여행한 것에 대해 길게 언급하는 이유는 저자의 용기에 그저 놀라워서이고, 여행 후 자신을 더 사랑하게 된 것만큼이나 남편을 더 사랑하게 되었다고 했기 때문이다. 그러니 이런 제목의 여행기를 쓸 수 있게 된 것이리라. 나는 그저 부러울 따름이고, 덕분에 간접 호주 여행 잘 했다.

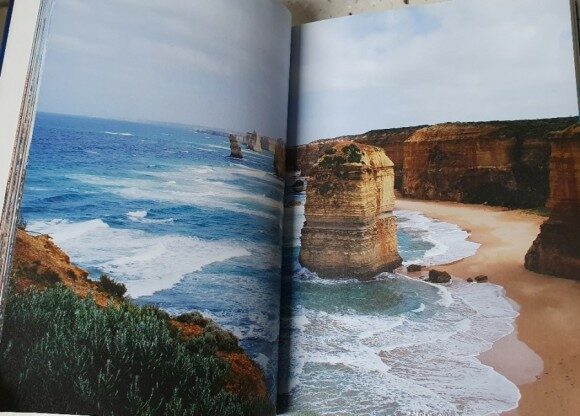

사진 속 호주의 자연은 입이 떡 벌어질만큼 멋졌다. 패밀리 레스토랑 이름으로만 알고 있던 ‘아웃백’이 호주의 광활한 초원지역이라는 것을 처음 알았다. 저자는 그 아웃백에서 이런 마음을 느꼈다.

p.86

일단 하늘부터가 말이 안 됐다. 이렇게 지독하게 푸른빛이 가능하다니. 고층건물에 멋대로 가려진, 매연으로 제 색을 잃은 서울의 것과 하나라는 게 도저히 믿기지가 않았다. 거기까지 가서 고작 하늘 타령이냐고 할지 모르겠지만 누구든 호주 아웃백 하늘을 보고 나면 내 말에 동의하리라. (……)

새끼 도마뱀, 꽃 한 송이, 들풀 하나도 귀한 그 땅을 지나면서야 알았다. 내가 원하는 것은 작고 소중한 것들을 지키며, 내 감정을 존중하고 자유롭게 표현하며 사는 일이라는 걸.

어느 특정한 장소가 아니라 철조망 없는 야생 동물원에 다름 아닌 아웃백 사진을 싣지 않은 것은 그렇다쳐도 분홍빛이 도는 '에어호'는 사진으로 보고 싶었는데 글로 만족하려 했는데 포털에서 찾아봤다.ㅎㅎ

"동서로 77킬로미터, 남북으로 144킬로미터, 경기도 면적쯤 되는 에어 호수(Eyre Lake)는 사실은 물 대부분이 증발하고, 그 자리에 눈이 덮인 듯 소금이 얕게 깔린 염호다. 건조하고 오래돼서, 비가 내려도 물이 쑥 빠져버리는 땅, 그 대륙을 통틀어 하필 가장 건조한 지역에 자리 잡은 이 호수는 지난 150여 년동안 물로 가득 채워진 적이 불과 세 번뿐이란다. 어디를 둘러봐도 거대한 하늘과 발목을 간질이는 물뿐이었다. 진흙과 소금이 뒤섞인 호수 바닥은 하얀 눈밭 같았다. 연분홍 가루를 살살 흩뿌려놓은 것같이 핑크빛으로 물든 곳도 있었다."

그 곳을 담기 위해 카메라 셔터를 막 눌러대다가 자동차 바퀴가 진흙에 빠진 걸 알게 된다. 호수 한가운데에서 말이다. 여행 시작할 때 장만했던 중고 포드 익스플로러는 계속 말썽을 일으켰다. 구매비용보다 더 많이 드는 수리비용, 이동할 때마다 생긴 잔 고장뿐 아니라 위처럼 지리나 날씨 때문에 벌어지는 문제는 계속 골칫거리였다. 그런데 독자 입장에서는 그 차 때문에 에피소드가 생겨 더 재미있게 읽었다는 건 아이러니다.

차 때문에 생긴 문제를 포함 그들이 여행객으로서 겪는 일종의 고난 상황을 친절한 호주 사람들 덕분에 무사히 넘길 수 있었다. 저자가 운이 좋았던 걸까? 흔히 여행에서 당하는 사기 같은 일들은 이 책에 나오지 않는다. 마지막에 폭우를 피해 머문 소방서와 그 주위 사람들은 먼 나라에서 온 여행객에게는 구세주와 같았다. 그 에피소드에서 공감했던 내용은 친절한 호주사람들보다 저자의 심리 변화였다. 여행 막바지에 동행하게 된 남자 후배가 마뜩찮아서(하는 짓마다 사사건건 맘에 안 듬) 너무 힘들었는데 대피소(소방서)에서 풍족한 대접을 받고나니 갑자기 여유로워진 것이다.

이 책은 분명 여행에세이인데 나는 심리에세이처럼 읽었다. 호주의 자연 사진을 보며 감탄했다. 하지만 저자가 자신의 마음을 솔직하게 드러내주었기 때문에 공감할 수 있었고, 타인의 마음 변화를 보며 내 마음과 비교해 보기도 했다. 저자도 나도 장녀다. 이 장녀들의 특징 중 하나가 모든 일을 다 컨트롤 해야만 마음이 놓인다는 것이다. 자신이 언니, 누나이기 때문에 발동하는 책임감인데 여기에 완벽주의적 성격까지 결합되면 피곤한 스타일이 된다. 본인에게도! 타인에게도!

저자는 여행에서 돌아와 이 책을 쓰는 데 2년이 걸렸다. 그 사이 첫 아이를 임신하고 출산했다고 한다. 이 책이 2013년에 출간되었고 여행에서 돌아온 것은 2011년이니 벌써 10여년이 지난 셈이다. 그 사이 저자는 둘째를 낳았을까? 소설을 쓰고 싶다던 꿈은 이루었을까? 절대적 포용심으로 아내를 사랑하던 남편과도 여전히 알콩달콩 잘 살고 있을지 궁금하다.