-

-

서로 섞이고 완벽히 녹아들 시간 - 스탠딩에그 커피에세이

에그 2호 지음 / 흐름출판 / 2019년 12월

평점 :

"The Best Coffee is The Coffee You Like."

책 <서로 완벽히 녹아들 시간>에서 찾아낸 위 문장. 세상 유명하다는, 최상 등급이라고 하는 그 어떤 커피보다 내가 좋아하면 그게 최고의 커피라는 말. 남들이 좋다고 하니까, 그걸 따라서 말해야만 하는 게 아닌! 내가 좋으면 그게 제일 좋은 거라는 말은 비단 커피뿐 아니라 모든 취향이나 개인의 선호에도 해당되는 말이라는 생각이 든다.

정신적으로 미디어와 SNS의 노예가 된 상태에서 내 취향이 진짜 내 취향인지는 알 수가 없다. 그 어떤 것에 휘둘리지 않고 직관적으로 내가 좋으면 좋은 것! 내 맘에도 딱 와닿은 저 문장을 저자는 더운 여름날, 스위스의 한 커피숍에서 만났다. "MAME"라는 커피숍에서 마신 '콜드브루토닉'.

산미가 강한 에티오피아 계열의 브루 커피와 토닉 워터를 믹스했다는 그 커피를 한 모금 마신후 이렇게 표현했다.

더위에 헤롱거리던 정신이 번쩍 들었다. 제일 먼저, 커피를 마시면서 단 한 번도 예상치 못했던 탄산의 자극이 전해지고 곧바로 혀의 양쪽이 조여지는 듯한 느낌이 들 정도로 강렬한, 하지만 기분 좋게 화사한 산미가 입안 가득 퍼졌다.(나도 모르게 와우 라고 크게 소리를 지른 탓에 모두가 나를 바라봤다.) 그리고 이어서 다양한 크랜베리의 단맛이 입안에 오랫동안 맴돌았다. 말 그대로 단 한 모금에 더위를 싹 가시게 만드는 환상적인 맛이었다.

이 책은 커피와 책의 만남이라는 정보만 보고 아무 확인없이 신청했다가 받았다. 저자가 어떤 사람인지조차 모른 채 글을 읽어나가다보니 내 취향이었다. 이럴 땐 반갑고 좋고 고맙다! 보통 눈으로 본 것을 묘사하기는 쉽다. 하지만 냄새나 맛, 소리를 글로 표현하기란 그렇지 않다. 난 늘 어렵다. 저자의 커피에 대한 표현이, 문체가 맘에 들었다.이 책은 단순히 세계 유수의 카페를 다니며 커피 맛 본 것을 쓴 글이 아니다. 커피와 커피숍과 바리스타에 대한 이야기같지만 그 속에서 음악과 사람과 인생에 대한 이야기를 하고 있다.

그의 표현들 중 마음에 들었던 것들을 인용해본다.

- 마음까지 울적하고 스산하게 만들어버리는 런던의 겨울아침에 마시는 플랫화이트는 마치 두툼하고 견고하게 짠 '영국산 모직 코트'의 온기를 연상시키기 때문이다. 물론 이는 순전히 런던에 대한 나의 환상을 한스푼 첨가한 탓이다.

- 아포카토는 커피 맛 아이스크림과는 전혀 다른 맛이다. '커피를 넣어 만든 젤라토' 느낌이 아니라 젤라토의 표면에 커피를 코팅한 채로 입안에 넣는 것과 비슷하다. 커피가 먼저 느껴지고 젤라토가 그 뒤를 정리하는 느낌이랄까.

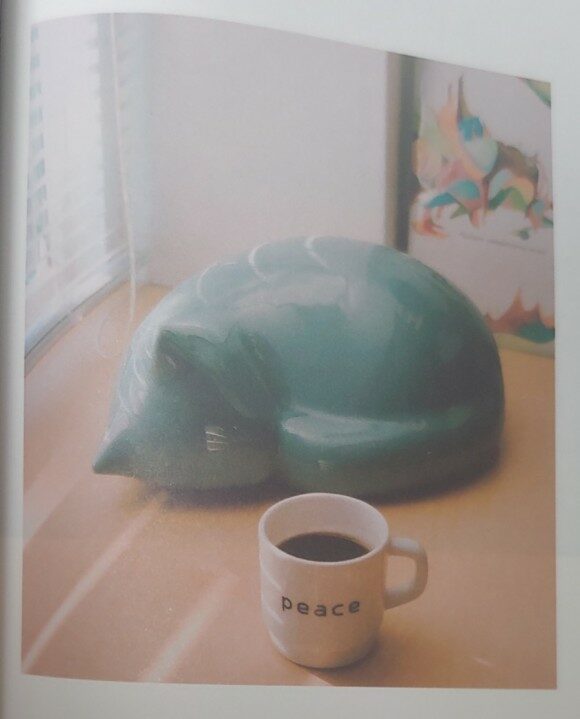

- 역시 어떤 공간을 사랑스러운 장소로 만드는 것은 그곳을 메우는 '빛과 공기' 그리고 '사람'이다. 카메마 안에는 나에겐 가장 아름다운 커피 도구인 '케맥스'를 사용해 행복한 표정으로 핸드드립을 하고 있는 바리스타들, 그리고 오후의 노란빛이 들이치는창가에 앉아 조용히 책을 읽는 사람들이 있었다.내부는 은은한 커피향과 오븐에 파이를 굽는 냄새, 그리고 나른하게 데워진 공기로 채워져 있었다. 나도 모르게 눈물이 주르륵 흘러내릴 정도로 아름다운 광경이었다.

- 좋은 커피는 생생한 붉은 색의 커피 체리 상태에서 씻기고, 건조되고, 뜨거운 불에 볶아지고, 마치 갈색의 곡물 같은 모습이 되고, 톱날에 갈려도 그리고 마지막으로 뜨거운 물에 씻겨 갈색의 액체 상태가 되어도여전히 그 안에 체리 커피의 과육이 가졌던 단맛과 생기를 그대로 지니는 법이다.

- 문을 닫기 직전, 손님들이 모두 사라지고 흐르던 음악도 잦아든 카페에 홀로 앉아 커피를 기다리자니 '취이이이익' 하는 스팀 소리와 '쿠오오오'하고 우유 끓어오르는 소리, '우우웅'하는 에스프레소 머신의 보일러 도는 소리, '쪼르륵'하며 작은 샷잔에 담기는 에스프레소 소리가 마치 음악처럼 근사하게 들려왔다.

이외에도 인용하고 싶은 문장이 많지만 그랬다간 이 작은 책 천체를 다 베껴쓰기 할 것같아 여기까지만...

에세이의 경우 글빨의 부족함을 사진으로 보완하는 경우가 있다. 그러나 이 에세이는 아니다. 시각적이지 않은 것을 눈에 보이게, 마치 맛보고 냄새 맡는듯이 텍스트화 한다는 것은 보통 실력이 아니다. 이것이야말로 글이 가진 힘이다. 나는 글을 읽으며 상상하는 즐거움을 만끽할 수 있는 이런 글이 좋다. 시각과 영상에 길들여져서 글의 이런 맛을 못 느끼는 사람들이 많다.

저자는 음악을 하며 커피를 내리고 글을 쓴다니 일반인보다는 훨씬 예민한 감각을 지니고 있음에 틀림없다. 그가 내려주는 커피를 마셔보진 못해도, 음악을 들어보진 못해도, 이 책 한 권으로 그의 예술적 감성을 충분히 느꼈다. 작년부터 드립커피를 집에서 내리기 시작하면서 원두에 대해 관심을 가지고 골라 마시게 되었다. 단순히 커피에 대한 정보가 아닌 이 에세이가 마음에 꼭 든다. 취향과 예술에 대한 내용도 좋았다.

서로 섞이고 완벽히 녹아들 시간은 커피에도, 인간관계에도 꼭 필요함을 깨달았다는 저자의 말처럼 2020년 올해는 뭉근한 시간을 보내리라 다짐해본다. 난 너무 성질이 급해서 문제니까...

p.142

사람과의 관계도 그가 말한 아메리카노처럼 '서로 섞이고 완벽히 녹아들 시간'이 필요한 것일텐데 나는 왜그리 성급하게 그를 놓아버렸을까. 시간이 많이 흘러 언젠가 12월의 어느 늦은 밤 그 카페를 찾아간다면 그의 커피를 다시 마실 수 있을까? 나를 커피 애호가에서 바리스타로, 그리고 카페 주인으로 만들어준 그의 커피를 꼭 다시 마시고 싶다.