-

-

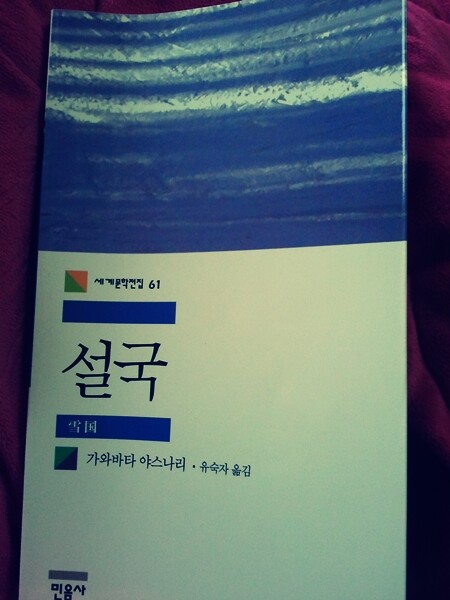

설국 ㅣ 민음사 세계문학전집 61

가와바타 야스나리 지음, 유숙자 옮김 / 민음사 / 2002년 1월

평점 :

봄을 알리는 절기가 지났음에도 여전히 쌀쌀한 날씨다. 뒷산에는 지난번에 내린 눈이 너저분하다.

눈 내리는 날 이 책을 읽었으면 좀 더 와닿았으려나? 길지 않은 분량의 책을 읽었음에도 두꺼운 책을 덮은듯 나른하다.

세계문학전집 100권이 내뿜는 존재감을 처음 홈쇼핑에서 목격하자마자 강림하신 지름신은, 좁은 공간과 여유자금이라는 현실앞에선 조금씩 그 거대함을 깎아내려야 함을. 그 존재의 위용을 소화하기 힘듬을 비로서 깨달았을 땐 이미 30여권이 자리하고 있었다. 이미 특가로 강림하신 펭귄 50권 세트가 있었음에도 불구하고.

언젠가 먹고 말거라는 멘트를 되풀이하고 있는 치타처럼, 언젠가 읽겠지 하며 애써 자신을 위로하지만, 90%를 채 소화하지 못하고 방치된 녀석들을 볼때마다 마음이 혼란스럽다. 그 빛을 조금이나마 갚아보려는 의도에서, 얇아 보이는 놈을 골라집어든 것이 이 책'설국'이다.

지름신의 폭력적 충동질을 힙겹게 누르는 과정에서 나름 엄선해서 골라본 놈들.

누구의 추천도 받지 않았다. 그냥 땡기는 대로.

설국은 왜 포함되어 있었을까 지금와서 생각해보면, 작가와 작품의 대단한 명성이 문학에 무지했던 나에게까지 영향을 끼쳤기 때문이었을 것이다. 또는 눈으로 가득 찬 풍경을 연상시키는 제목이 가져다 준 상상속의 이미지 때문이거나.

부모로 부터 물려받은 재산으로 한가하게 세월을 보내는 시마무라. 가끔 서양무용에 관한 글을 쓰지만 주목받기를 원치도 않고 그렇게 되지 않을 것을 자신이 잘 알고 있는 반백수이다. 눈의 고장이라 불리우는 한 마을에서 만난 게이샤 고마코에게 끌리게 되고, 다시 그곳을 찾아 가는 기차안에서 소설은 시작된다. 한 병자를 수발하는 요코라는 여인의 아름다운 목소리와 자태에 끌린 시마무라. 자신을 향한 마음을 숨김없이 드러내는 고마코와 함께 있지만 계속 요코의 존재를 신경쓰고 있다.

세사람의 미묘한 삼각관계는 겉으로 크게 드러나진 않지만 세사람 모두 느끼고 있었을 거라 생각된다. 이미 가정을 가지고 있는 시마무라는 어떤 입장도 취하지않은 채 그저 두고 보고 있다. 마을의 아름다운 자연경관과 두 여성에게 끌리어 또다시 찾아온 세번째 방문에는 오래 머무르게 되나 다시 오지 않을것을 다짐하기도 한다.

인물들의 내면심리묘사와 무언가를 암시하는 듯한 그들의 대화. 그리고 자연에 대한 묘사가 주를 이루고 있다.

하지만 이 작품이 왜 그렇게 유명하며 대단한 평가를 받았는지 모르겠다.

세계 명작에 꼽혔다고 해서 받지도 않은 감동을 받았다고 말하거나 대단함을 찾지 못했는데 대단하다고 말할 수는 없는 것이다. 재미의 유무를 떠나 읽는 내내 문장이 자연스럽지 못하고 몰입이 되질 않았다. 일본문화에 대한 이해가 전혀 없고 내게 문학적인 이해가 부족하다고 지적한다면 할말은 없으나, 못느낀것은 못느낀 것이다.

이 작품의 특징은 20세기 초반 일본의 시골마을 풍경과 그 당시 문화에 대한 묘사, 인물들의 절제된 감정과 내면묘사와 상상력등인것으로 추정되나, 전혀 와닿지 않는다. 답답하게 느껴지는 인물들의 행동과, 내 상상력의 빈곤을 의심할만큼 연상이 잘 되지 않는 이미지.

이 소설은 무엇을 말하려 하는가?

그것에 대한 조사라도 해본다면 알 수 있겠지만 그럴 욕구가 생기질 않고 그럴 의무도 없기에 그냥 지금의 감상 그대로 두겠다.

소설 자체가 허무함을 추구한 소설이라면 그점에서는 와닿는다. 다 읽었는데 마치 아무것도 읽지 않은 듯한 느낌이 들기 때문이다.

아마도 명작으로 꼽힌 이유가 있을 것이다. 하지만 그 이유가 무엇인지 굳이 알고싶지 않다. 어렵게 번역한 역자의 노고를 폄하하고 싶은 생각도 없지만, 다른 번역서를 읽어보거나 원서로 읽어본다면 무언가를 느낄지도 모르겠다.

원전의 문체나 느낌이 원래 이렇지 않을테니.

어떤책의 원서를 읽어본 사람들은 번역서보다 훨씬 감동적이고 재미있다고 말들을 한다. 그건 그럴 수 밖에 없는 것이, 작가가 그 언어 특유의 운율같은 무엇으로 표현해 냈을 것이기 때문이다. 특히 가볍지 않은 세계문학들에서는 은유적 표현들이나 작품 전체로 말하고자 하는 메세지를 녹아내었을 것이고 그것이 그 작품의 백미라 할 수 있을 것이기에 번역이라는 자체가 그걸 읽어내는 과정이 어려운것 같다. 잘 모르기에 하는 소리지만 이럴때는 차라리 역자들이 철저하게 의역이라도 해주었으면 좋겠다는 생각이 들곤 한다.

어릴적 아동용에서 느꼈던 감동을 완역본에서 느끼지 못하는 이유엔, 긴 세월의 많은 경험들이 내 감정들을 익숙하고 무뎌지게 만든 탓도 있겠지만, 군더더기 없이 간결하기 때문일지도 모른다는 생각도 해본다.

어떤 역서들은 한국 독자가 이해하기 힘든 세세한 하나하나까지도 완역을 하고, 주석을 길고 복잡하게 달아 설명하곤 한다. 이렇게 설명해도 모르면 니가 부족하기 때문이야~라는 듯이.

하지만 한 국가의 작품을 이해하기 위해서 그나라의 문화를 공부할 수는 없을 것이기에, 조금 간결하고 쉬운 번역도 필요하지 않을까 생각해 본다.