-

-

일본 전자.반도체 대붕괴의 교훈

유노가미 다카시 지음, 임재덕 옮김 / 성안당 / 2013년 8월

평점 :

절판

엘피다, 르네사스라는 회사 이름은 2010년 즈음 뉴스에서 몇번 들은 기억이 있다.

"세계 최대 규모의 반도체 업체, 컨소시엄이 나타났다."

"일본 정부 차원에서 지원하고 있어 업계는 촉각을 곤두세우고 있다". 등등

역사에서도 영원한 패권국가가 없듯이 비즈니스의 세계에서 마찬가지다.

과연 한국 기업들이 수두룩하게 많은 일본 전자 업체들은 따라 잡을 수 있을까

워낙 넘사벽으로 느껴졌기에 생각조차 해본 적이 없었는데

이제는 일본 전자업체 전체 이익을 합쳐도 삼성전자만 못한 시대가 와버린지 오래다.

일본 전자, 반도체 업체가 왜 무너졌을까. 저자의 주장을 한 줄로 요약해보자면

"장인정신 그리고 일본 특유의 신중함과 꼼꼼함이 일본 업체를 망가뜨렸다." 라고 할 수 있겠다.

기업 환경은 항상 변화한다. 기업은 항상 시장 트렌드와 기술 그리고 수익성까지 염두해두고

적응해야 하나 사람과 마찬가지로 타성과 관성이란건 끈질기다.

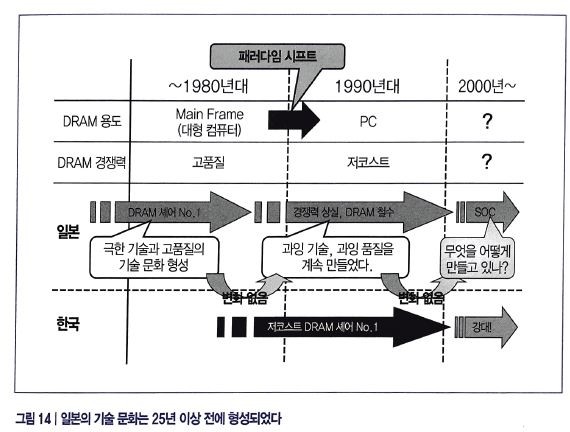

8,90년대 일본 반도체업계의 성공방정식은 고품질, 장수명의 제품을 만들 수 있는 기술력이었다.

하지만 주요 수요가 90년대부터 퍼스널 컴퓨터 그리고 이후 모바일 디바이스로 변화하면서

제품이 필요로 하는 가격과 품질이 다양해졌음에도 불구하고

고사양의 제품을 고집하는 문화가 팽배했고 시장에서 외면을 당할 수 밖에 없게 된 것이다.

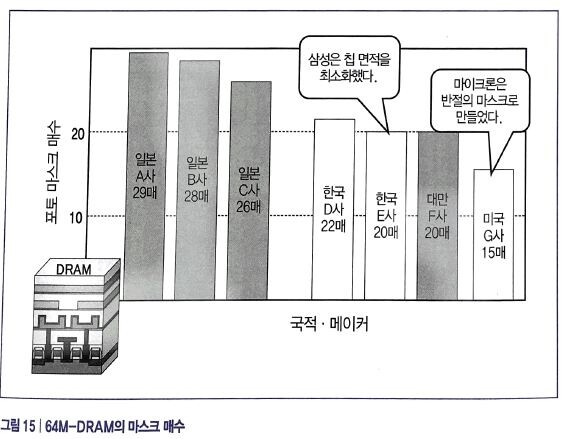

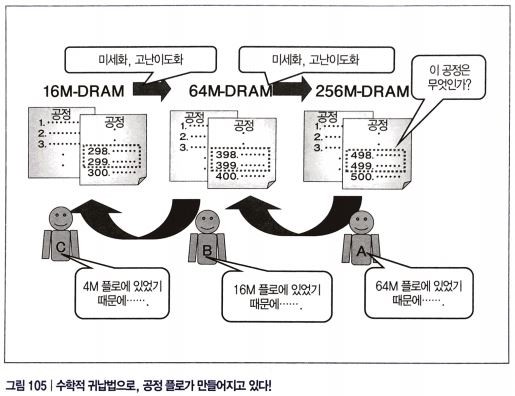

비용절감을 위해서는 공정을 간소화하거나 통폐합 혹은 다른 공장으로의 이전하는게 필요하지만

안전제일주의로 뒷전이 되거나, 전체 Flow 를 이해하는 이가 없어 함부로 변경할 수 없는 상황이

빚어지기도 했고 품질과 수율을 최고로 추구한 나머지 단위 웨이퍼당 취득 칩의 갯수, 단위 시간당 생산량 등은 뒷전으로 밀려 비용과 효율 개선은 요원해졌다.

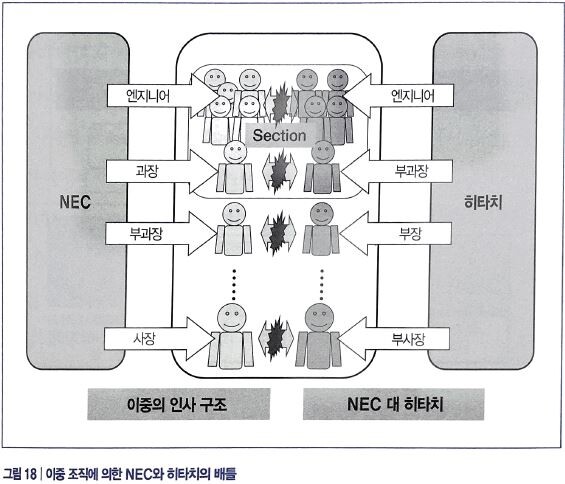

더구나 경쟁력을 잃은 회사와 부문을 물리적으로 통합했다고 해도 제품 개발 프로세스, 제조공정, 내부 조직문화 차이 등으로 화학적 결합은 제대로 이뤄진 적이 없으니 시너지는 커녕 1+1=2 되는 것도 불가능한 목표가 아니었을까.

예전 근무하던 회사에서 경험이 떠올랐다.

당사 제품의 품질 검증을 대행해주는 회사 담당자가 해준 말이였는데

점유율 1위 회사 제품과 당사 제품을 시험 승인 기준이 다르다 것이다.

예를 들면 당사는 어떤 제품이든 제품을 릴리즈하기 위해선 시험 Pass 율이 99%로 고정되있다면

1위 회사는 제품에 따라, 출시시기에 따라 80~90%까지 융통성이 있다는 점이었다.

문제점을 완벽하게 개선하느라 제품 출시시기가 늦춰지는 것 보다 출시후 대응하는게 더 이익이라는 의사판단이 있기 때문이겠다. 이런 의사결정을 할 수 있는 조직과 없는 조직 차이는 책에서도 언급됐듯이 리더의 자질과 판단력에 결부된다.

# 기타

- NAND 는 HDD 대체용으로 개발된 제품으로 PC 에서 사용하기엔 수명과 성능 제약이 있었으나

오디오 제품에서 사용하기에는 적당했었고, iPod 에 탑재되면서 인기를 끌게 됐다는 사실.

( iPod - 참. distruptive 한 제품이었지.)

- 저자가 예상은 했지만 2017년부터 삼성은 인텔을 제치고 점유율 1위를 달리고 있음.

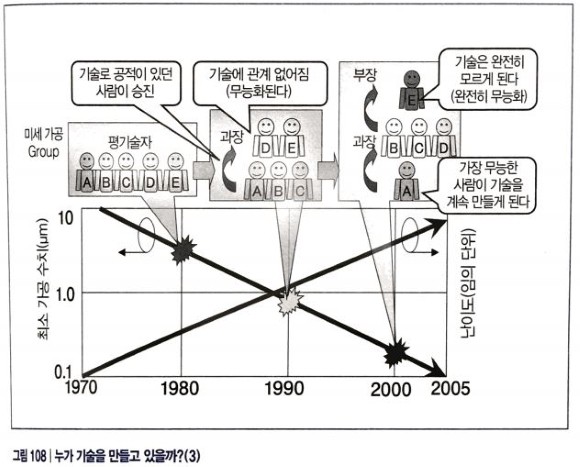

- 피터의 법칙. 동일 이름의 책도 있던데, 어느 조직이나 무능한 사람은 끝까지 살아남고

유능한 사람은 도태되거나 떠난다는 점.

- 아무리 노벨상 수상자 없고 원천기술이 부족한 기술환경이지만 기술이 전부는 아닌 듯.

- 빨리빨리 싸게 많이 만드는 Fast follow 전략은 언제까지 유효할까?

(어쨌든 한국인 특성에 가장 잘 부합하는 전략인 것 같다)

리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.