-

-

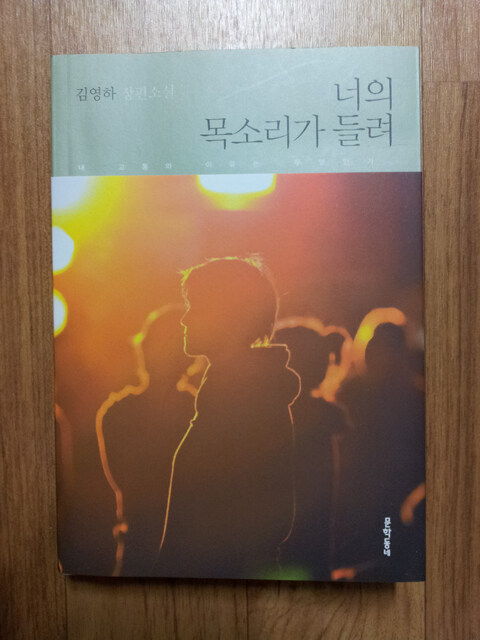

너의 목소리가 들려

김영하 지음 / 문학동네 / 2012년 2월

평점 :

구판절판

책의 외관과 띠지.

내가 생각하는, 독자를 위한(평론가를 위한 것이 아닌) 현대 소설이 갖추어야 할 세 가지 요소는 재미, 감탄, 여운이다. 재미는 독자들에게 긴 글을 읽는 고통을 경감시켜주고 감탄은 작가의 능력을 돌아보게 해주며 여운은 감동이나 느낌을 주어서 책을 덮은 이후에도 책의 생명력을 연장시켜준다.

유명 작가라면 최소한 두 가지 요소는 충족시켜줘야 한다. 김 영하 작가의 이 책은 세 가지 요소가 전혀 없었다. 아, 하나는 있었던 것 같다. 이렇게 소설을 쓰면 안 되겠구나 하는 여운 아닌 여운은 있었으니까.

일단 재미가 없었다. 280페이지 밖에 안 되는 짧은 내용이라는 것이 그나마 다행이었다. 재미가 없으면 읽는 게 고역이다. 고전처럼 인생의 지혜를 얻고 미래에 대한 삶의 나침반이 되라는 소설이라면 이해를 하겠다.

메시지는 있는데 이야기 나열 방식이 평범했고 그러다보니 긴장감이 떨어졌다. 게다가 170여 페이지까지는 안 보윤 작가의 ‘사소한 문제들’이란 소설이 자꾸 생각났다. 소재가 유사한 부분이 있었고 사건을 끌어가는 방법도 비슷했다. 그러다보니 두 책을 읽을 때의 느낌이 비슷했다. 책을 읽으면서 드는 생각이 ‘어, 뭐야? 김 영하 작가가 이것 밖에 안됐나.’ 이었다. 안 보윤 작가를 폄하하려는 의도가 아니다. 그 만큼 김 영하 작가의 이름 석 자에 기대감을 가졌던 것이다.

안 보윤 작가는 신진 소설가에 속한다. 이른바 유명 작가가 신진 작가와 비교된다는 것 자체가 굴욕이다. 작가가 5년 정도 쉬다가 소설을 내서 감각이 떨어진 것인가? 오랜 만에 내놓는 소설이라고 해서 엄청 많이 준비했을 것이라고 생각한 게 잘못이었다.

연세대 주변을 묘사한 구절이 있다. 아니나 다를까 저자 약력을 찾아보니 김 영하 작가가 연대 출신이었다.(p.243)

구조적으로 초, 중반과 후반의 연계성이 너무 약했다. 중반까지 청소년의 문제점에 초점을 맞추더니 후반에 느닷없이 박승태가 할리 데이비슨을 끌고 나오면서 폭주족들 얘기로 바뀌었다. 책 전체로 보면 여기에 등장하는 폭주족들이 상당한 무게감을 차지하는데 후반에 등장시킨 것은 균형에 문제가 있었다. 막판에 흐름이 급격하게 바뀌게 된 것이다. 마치 연작 중편 2개가 실린 것 같았다. 따라서 작가가 무엇을 말하려는 것인지 헷갈리며 다시 가늠하게 만들었다. 이것은 신선함이 없는 초중반의 실망을 후반 막판까지도 이어지게 했다.

개인적인 생각으로는 작가가 3부와 4부 집필 사이에 시간적 공백과 고민이 있었던 것 같다. 3부까지의 평탄한 스토리가 독자들에게 자칫 지루함을 줄 수 있겠다는 생각을 한 듯하다. 뭔가 독자를 흡입할, 휘몰아 칠 사건이 필요했고 그래서 4부에 박승태란 인물을 전면에 등장시키고 폭주족과의 갈등을 한 가득 실었으리라.

비교하기가 뭣 하지만 비슷한 시기에 ‘화차’를 읽었다. 화차는 실종 여인의 과거를 뒤쫓는 이야기인데 주위를 탐문해 나가는 과정을 담담한 필체로 그렸다. ‘너의 목소리가 들려’와는 장르가 달라서 비교하는데 무리가 있겠지만 미야베 미유키 작가의 필력에 감탄하면서 읽었다. 격정적인 장면을 그리지 않고도 시종일관 사건을 힘 있게 끌고 나갔다. 안타깝게도 김 영하 작가에게는 이런 힘마저 보이지 않았다.

유명 작가는 이름값으로 어느 정도 판매가 보장된다. 거기에 안주하지 말았으면 한다. 아무리 마케팅으로 책의 판매 부수를 늘릴 수 있는 시대가 되었지만 작가는 역량이 떨어지지 않도록 연마해 주었으면 좋겠다.♣

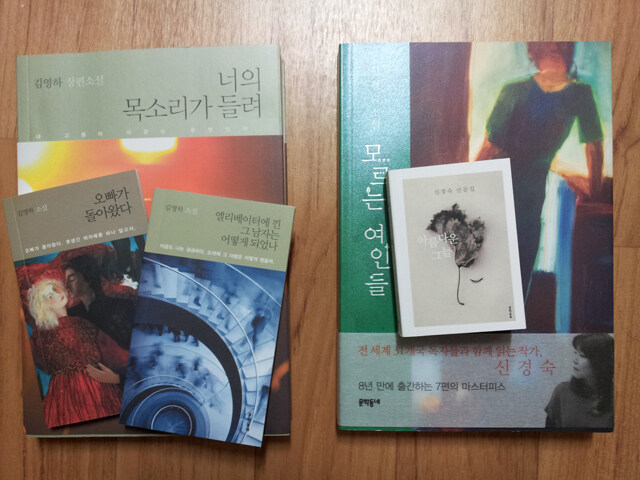

‘모르는 여인들’ 예판 구매 때 딸려온 미니북 1권과 ‘너의 목소리가 들려’ 예판 구매 때 딸려온 미니북 2권. 신경숙 미니북은 ‘아름다운 그늘’ 1권을 통째로 축소해서 만든 책이었다. 그래서 내심 ‘너의 목소리가 들려’ 예판 때 미니북 2권 증정이라고 해서 ‘이게 웬 떡인가’, 기대가 컸었다.

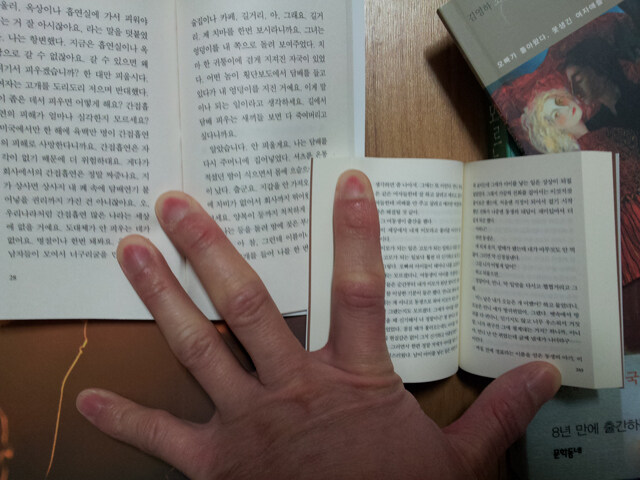

미니북 두께 비교. 김영하의 미니북은 단지 각 책의 단편 1편씩만 수록한 것이었다. 실망이 컸다.

김영하 미니북과 신경숙 미니북의 내부 비교.