-

-

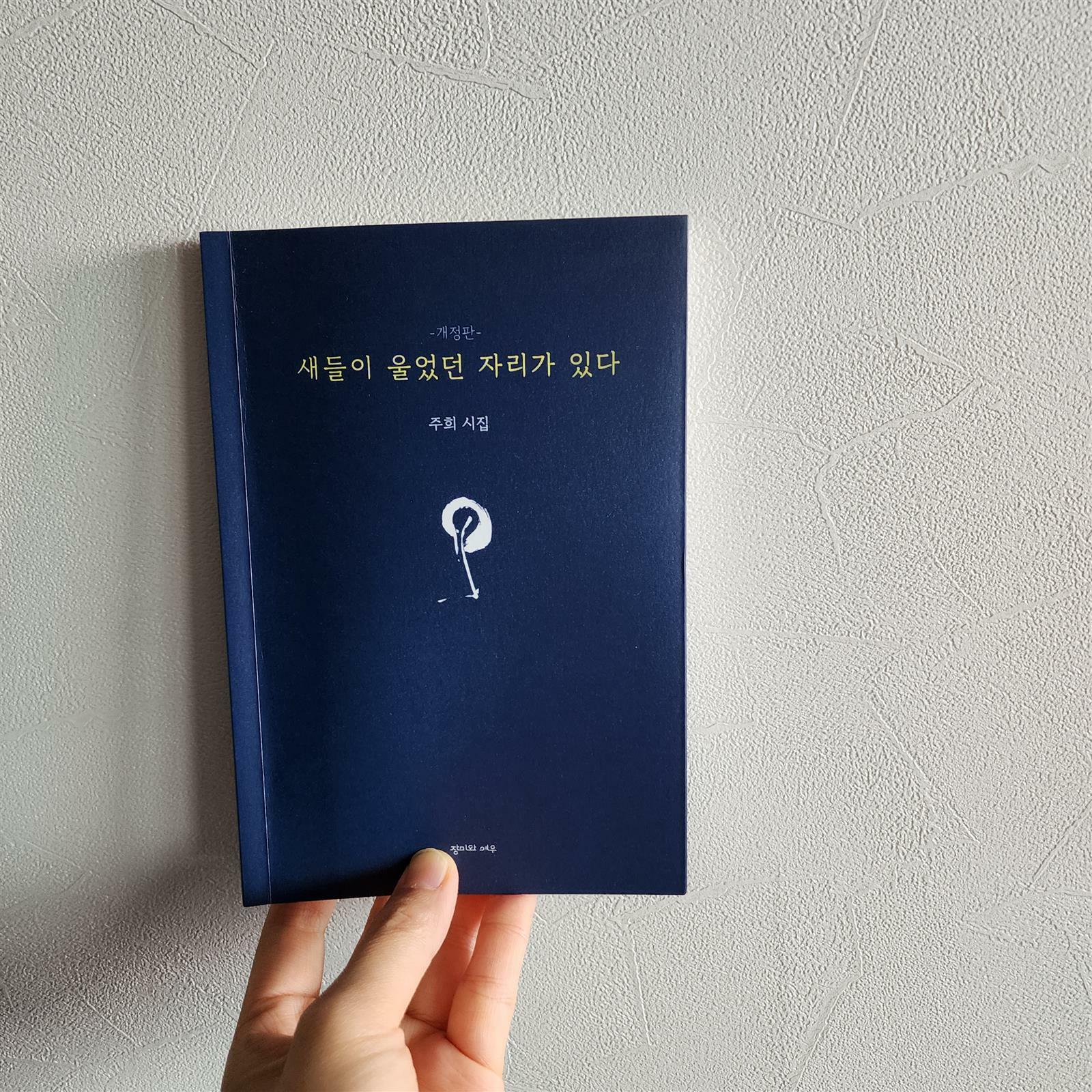

새들이 울었던 자리가 있다 - 개정판

주희 지음 / 장미와여우 / 2023년 5월

평점 :

개정판까지 내 최주희 시인이 쓴 이 시집은 책날개 부분에는 '주희'라는 필명이 기재 되어 있고 시인의 옆모습 사진이 박혀있다. "십여 년 전 창작물을 모아 첫 시집을 낸다. 이것은 격식과 제도의 틀을 벗어나 시인으로 내딛는 첫걸음이며 오랫동안 가슴속에 묻어둔 씨앗을 틔우는 발걸음이다."(앞 책날개 참조)라는 출간의 변(辯)을 담아.

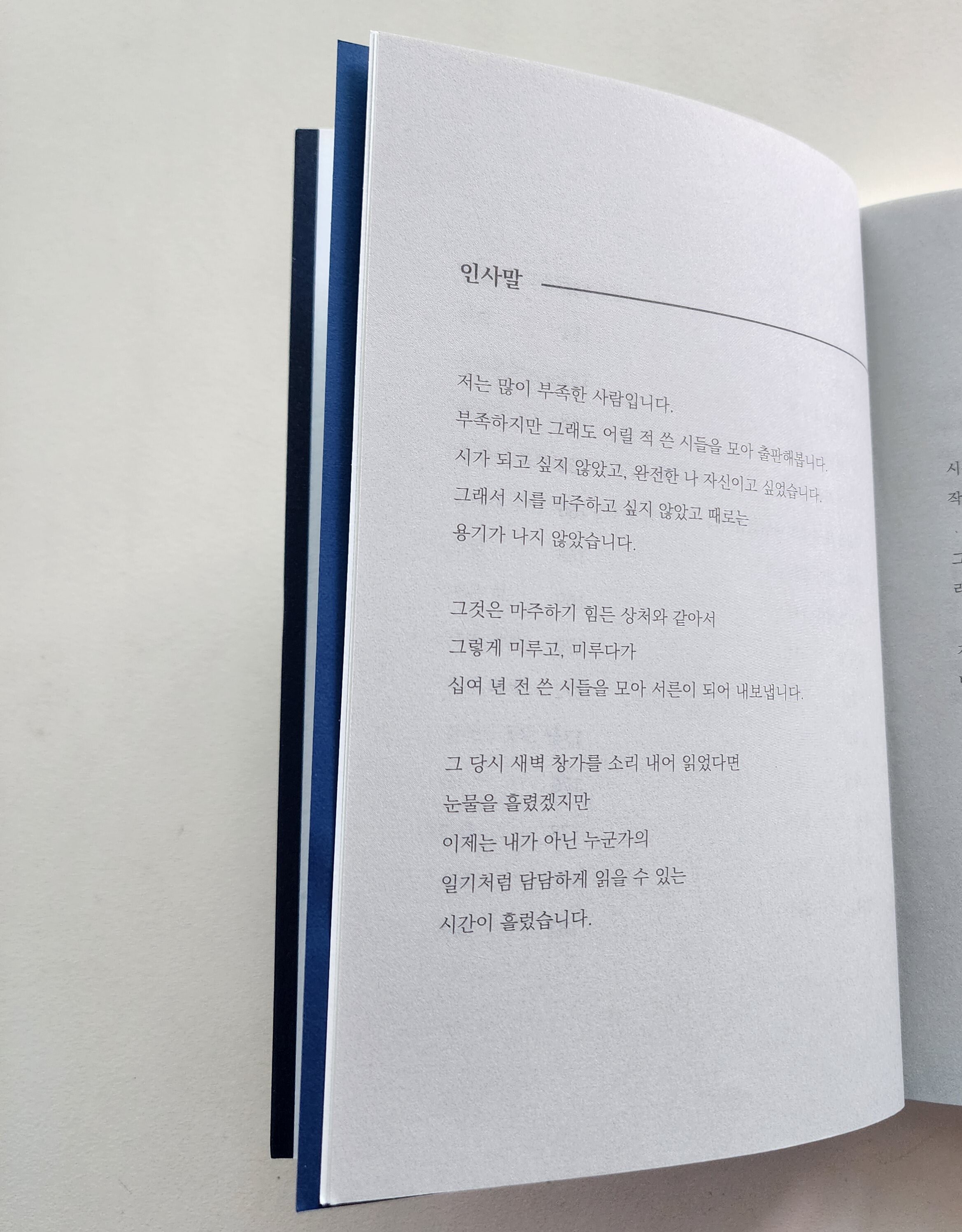

수줍게 시작한 '인사말'과 달리 이 시집 마지막 페이지의 '끝맺음'은 작가의 고군분투 시작(詩作)활동이 느껴졌다. 시집 한 권을 내기까지의 수많은 습작을 하며 자신과의 싸움을 이겨 낸 위대함이.

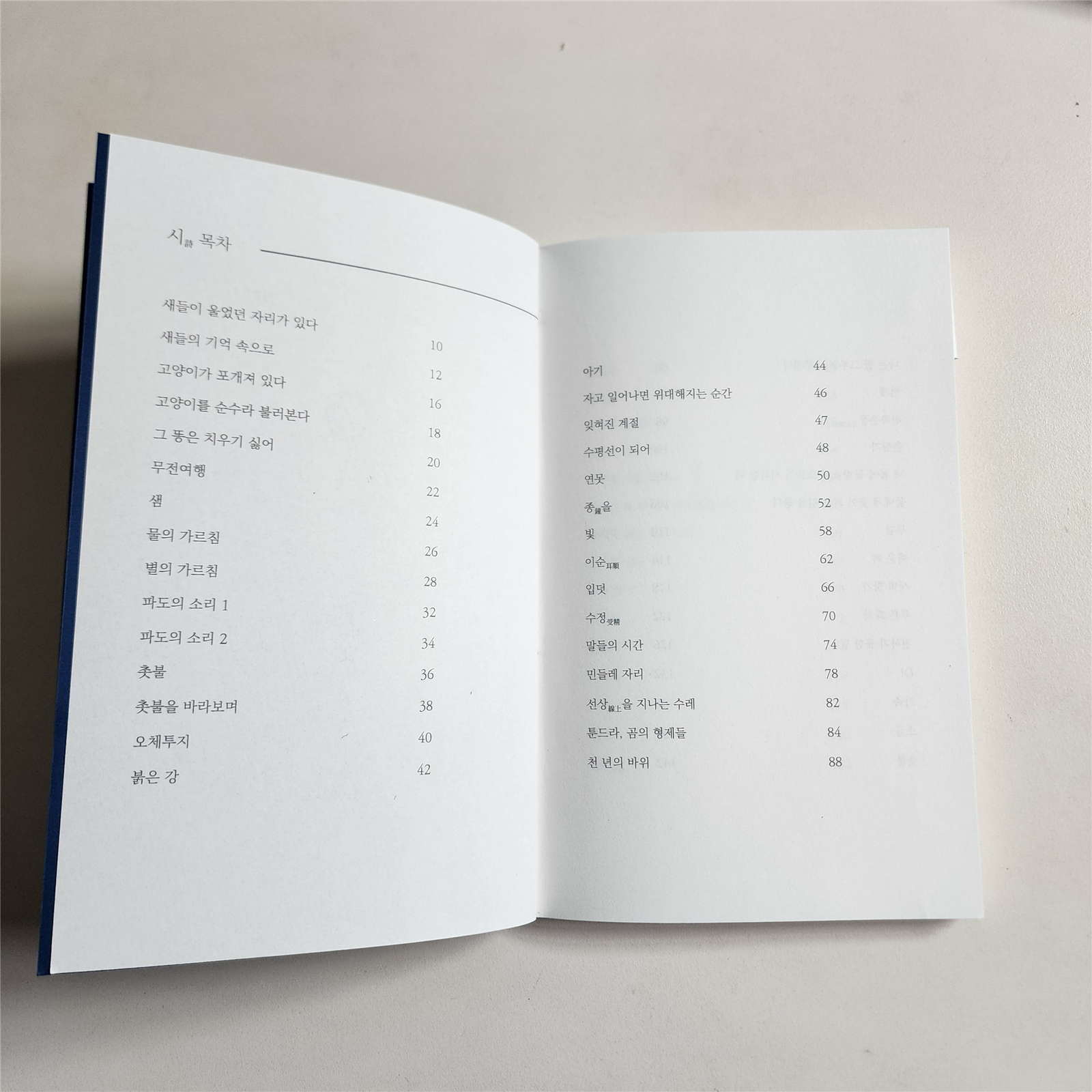

총 60편의 시가 살려있는데 목차부분에 산문처럼 따로 주제별 분류는 해놓지 않았다. 그래서 편견없이 읽을 수 있었다. 시집에 등장하는 생물, 무생물, 자연 현상, 종교,…그리고 가족 등 다양한 소재로 쓰여진 시들은 시인의 남다른 시선이 빚어낸 작품이다.

여러 시들 중 인상 깊었던 시 몇 편을 소개하고자 한다. 아마도 시인이 반려묘를 기르시는 듯, 고양이에 대한 시에서 고양이에 대한 사랑이 고스란히 느껴지는 시, <고양이가 포개져 있다>

고양이가 포개져 있다

고양이가 포개져 있다.

고양이가 짐을 꾸린다.

그 안에는 내가 갖지 못한 짐들이 있다.

앙증맞은 발,

호박색 눈,

말괄량이 수염.

(…)

포개진 발 네 개를 살며시 잡아본다.

보자기처럼 고양이를 들어 올린다.

도둑처럼, 조심히 들어 올렸는데,

도둑이 들어왔다, 지독한 귀여움이, 마음을 훔쳐간다.

핑크빛 젤리 같은 입술을 훔쳤다.

실눈을 뜨고 나를 쳐다보는 고양이의 눈동자 속에

보석이 비친다. 애호박, 늙은 호박, 익어가는

노란빛에 내 마음이 익어 버렸다.

그 보자기 속에 내가 들어가 버렸다.

혹시 이 시를 읽고 닭살이 돋으신 분들도 있으시지 않을까. 서평을 쓰는 이 순간 또 한번 나는 닭살이 돋는다.

한편, 나처럼 시인이나 작가를 꿈꾸는 사람들을 위한 시도 마음에 와닿았다. 무려 세 페이지에 걸쳐 쓴 시, <별의 가르침>.

별의 가르침

내가 쓸 수 있을까, 라는 생각이

쓰지 못하게 만든다.

내가 할 수 있을까, 라는 생각이

창조할 수 없게 한다.

저 빛이 얼마나 더 나를 비출까라는

생각이 나를 어둡게 한다.

빛이 밝게 빛날수록 끝이 있는 것처럼 보면서

그 빛에 매달리게 만든다.

그래서 걸으면서, 나는 다짐한다.

추위 속에서 손이 꽁꽁 얼었다 하여도

매서운 바람을 멈추려 하지 않으리라.

(…)

지금 보이지 않는, 가려진 저 별도

우주 한편에선 가장 가까운 별이라는 걸,

가장 빛나는 별이라는 걸 알기에 슬퍼하지 않으리라.

그래서 슬픔으로 무한함을 속이려 들지 않으리라.

나 길 걷다 가장 밝은 빛을 발견하면

그 가능성에 나를 활짝 열어두리라.

(…)

그저 빛을 따라 고요하게 걷는 그 길속에서

지금 보이지 않는 이 별도 어딘가에선 가장 밝게 빛나고 있다는,

상대적이면서도 동시에 절대적인 진리를 기억하리라.

시든 산문이든 창조적 글쓰기는 정말 힘든 것 같다.

수년 전부터 책 출간의 꿈을 품은 나도 아직 시집은 커녕 에세이도 한 권 출간을 못했으니.

시인은 아버지에게 바치는 시도 썼다.

편지 같기도 한 <전하지 못한 말>이 그것이다. 무려 다섯 페이지에 걸쳐 써내려갔다.

전하지 못한 말

아빠는 오랜만에 만났을 때도

여전히 머리를 깎은 채였다.

나는 아무 생각 없이 걷고 있었으나

우연히 눈을 마주친 것으로

눈물을 왈칵 쏟아내고 말았다.

(…)

그리움이 아니었다. 눈물이 흘렀던 것은.

그냥 연민이었다.

그가 지난 시간을 후회로써 살아온 것을 느꼈다.

(…)

이런저런 말 하나도 기억에 남아 있지

않지만, 엄마에게 우리가 만났다는 걸

말하지 말라고 거듭 부탁했던 것만이 생각난다.

(…)

그리고 어쩌다 집에 오던 아빠를

그토록 반기던 동생은 끝끝내

한 마디의 말도 하지 않았다.

(…)

그런 후회 차라리 없었으면 했다,

매정하기라도 했으면

원래부터 인연이 없었기로 치면 그뿐.

그리고 핸드폰이 바뀌고

마음의 부담감으로 연락을 끊은 지 오래,

이제 다시 연락하고 싶어도

내 쪽에서

저장해놓지 않은 그의 전화번호를

다시 찾을 수가 없다.

그래서 이제 모든 것 다 용서했다는 말,

해 줄 수가 없다.

그러니 그만 자유로워지라는 말,

해 줄 수가 없다.

(…)

그렇기에 미안해하지 말라는 말,

전할 수가 없다.

마치 영화 한 편을 본 듯 시인의 상처와 아픔, 그리고 치유의 과정이 고스란히 느껴지는 슬프고 아름다운 시이다.

때로는 가장 가까운 가족으로부터 받은 상처가 더 아프고 쓰린 법.

용서하기로 한 시인의 용기에 박수를 보낸다.

아~창작의 고통, 자신을 "종이 문자 텍스트에 종사하는 사양 산업 종사자"로 칭한 한 유명 작가님도 느끼시긴 하는지 궁금하다.

나는 솔직히 이미 쓰여진 책을 읽고 후기를 남기는 서평작업을 하는 일 만으로도 상당한 에너지를 소비하는데, 전업 시인인 주희님도 시를 짓는 일이 여간 고통스러운 게 아니었나보다.

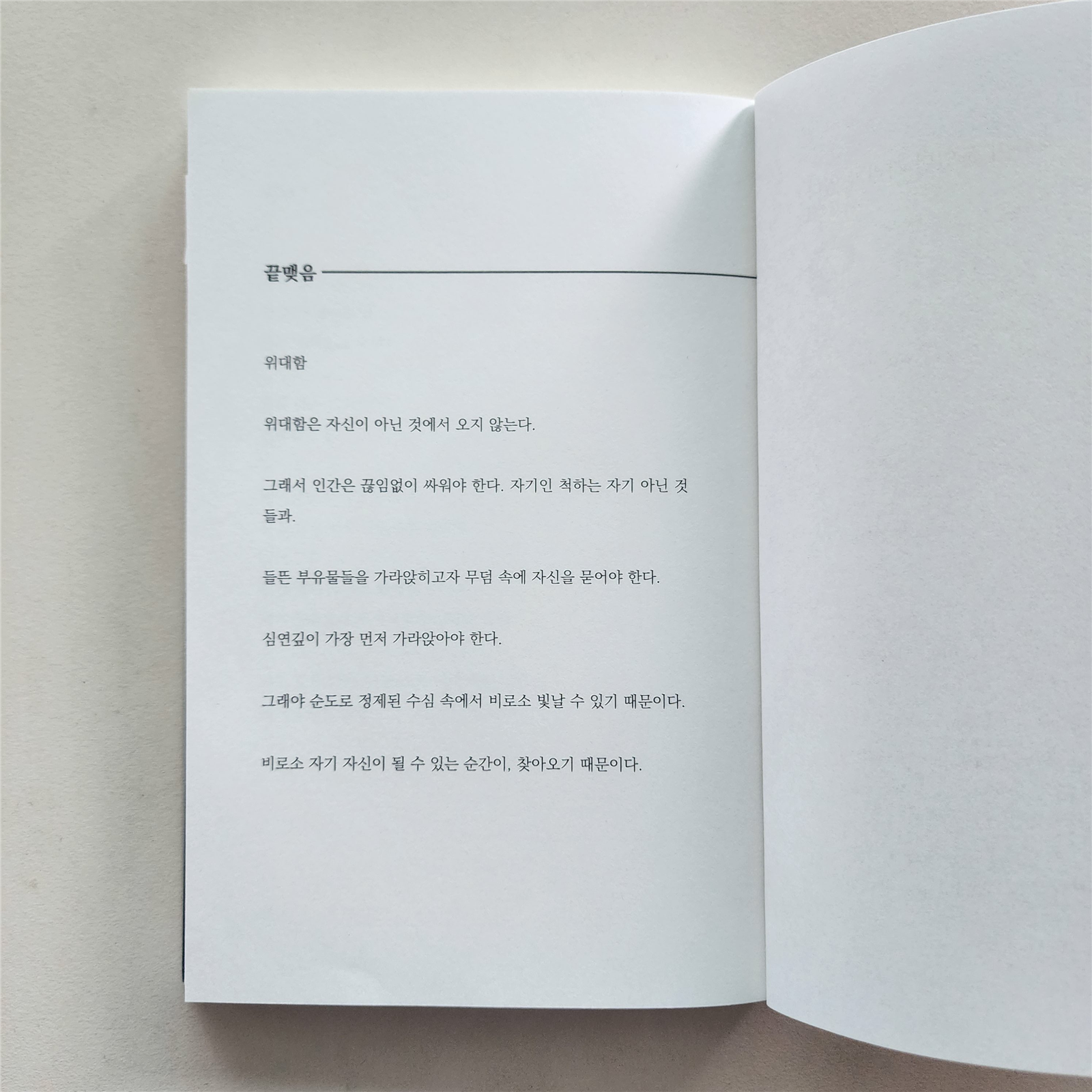

위대함

위대함은 자신이 아닌 것에서 오지 않는다.

그래서 인간은 끊임없이 싸워야 한다. 자기인 척하는 자기 아닌 것들과.

들뜬 부유물들을 가라앉히고자 무덤 속에

자신을 묻어야 한다.

심연깊이 가장 먼저 가라앉아야 한다.

그래야 순도로 정제된 수심 속에서 비로소

빛날 수 있기 때문이다.

비로소 자기 자신이 될 수 있는 순간이, 찾아오기 때문이다.

라고 끝맺음을 하는 걸 보면.

본 서평은 장미와여우출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 것입니다.