-

-

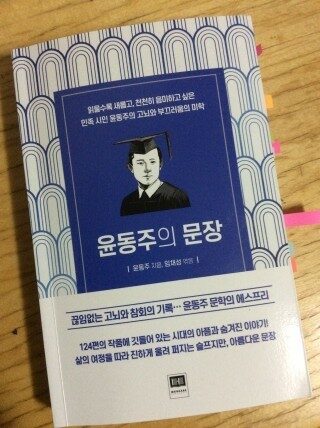

윤동주의 문장

윤동주 지음, 임채성 엮음 / 홍재 / 2020년 6월

평점 :

詩는 인류가 존재하기 시작하면서부터 있어 왔다고 해도 무방할 것이다. 해년마다 수많은 시가 발표된다. 그럼에도 마음을 사로잡는 것은 흔치 않다. 동주의 시들이 가장 마음을 사로 잡는다. 그의 시에는 항상 나 자신이 있고 나 자신의 이야기를 하기 때문이다. 남의 이야기를 하는 것도 아니고 남에게 무얼 바라는 것도 아니다. 그런데 아쉽게도 그의 시 중에서 아는 것은 고등학교 때 배운 것으로 손가락으로 꼽을 정도이다. 그의 생이 길지 않아서 시가 많지 않은 측면도 없지 않아 있을 것이지만, 자신의 역량 부족과 그 몇 개만으로 전부라는 옹졸함을 벗어버리고 더 많은 그의 시상 속으로 들어간다. 꽃다운 청년의 피지 못했던 시의 세계에서 진짜 시인의 모습을 찾아서 시어 하나하나에 모든 감성과 논리를 총동원하여 담는다.

29년 2개월의 매우 짧은 인생. 중학교 3년인 17세, 1934년 12월 크리스마스 이브에 ‘초 한 대’라는 시로 첫 시를 시작으로 1938년 5월에 ‘산울림’으로 시가 끝나고, 4편의 산문으로, 모두 124편의 글을 창작시간 순으로 담고 있다. 그의 인생사도 담겨 있다. 그런데 시의 저자의 명성에 걸맞게(?) 감성을 일으킬 만한 배경이나 색깔을 전혀 깔지 않았다. 오로지 그저 밋밋하게 저자의 관점에서 동주의 시에 대한 촌평을 길지 않게 달고 있다. 그럼에도 그의 삶과 정신, 시에 깃들어 있는 삶과 정신을 풀어서, 그가 사랑받는 이유는 아주 명확하게 적고 있다. 우리가 동주의 사생활이나 시를 읽고 또 읽게 한다. 만약에 그가 지금도 살아서 오늘 팬미팅을 한다면, 그에게 해봤을 만한 질문을 만들어서 답을 하고 있다는 것도 흥미를 느끼게 한다. 다만 하얀 여백이 많아서 담백하게만 느껴진다. 점 하나가 아쉬움을 남긴다.

동주의 시를 읽어가며 이해하는 것은 어렵지 않다. 행간에 담긴 의미를 파악하기에 많은 에너지를 필요로 하지 않는다. 가끔은 자신이 좋아했던 정지용과 백석의 모더니즘의 색깔이 보이기는 하지만, 99%의 시가 동일한 주제로 동일한 목표를 향하고 있다. 다만 다양한 시어로 다른 표현방법을 쓰고 있을 뿐이다. 어찌 보면, 이런 패러다임은 일제에 본심을 들통이라는 것과 자신의 의지를 보여주는 양날의 검이 되었다. 읽는 이로 하여금 한 가지 방향에 집중하는 주제는 그의 밑천이 바닥났다고 생각되어, 금방 싫증을 나게 할만도 하다. 하지만 이런 통념과는 달리 읽는 이는 전혀 다른 방향으로 인도한다. 오히려 더 자주 읽어 외울 정도로 만들고 있다. 그는 육사처럼 생전에 독립투사도 아니고 유명한 시인도 아니고 번번한 시집을 낸 것도 아니다. 그렇다고 다작을 한 것도 아니다. 우리나라가 독립될 줄 몰라서 변절했다는 서정주처럼 꽃 처녀 가슴을 유혹하려는 화려한 미사어구로 번지르르게 꾸미지도 않았다. 그럼에도 그의 시는 그의 사후 반세기가 넘어서도 이토록 우리의 가슴에 맺히고 있다. 이상처럼 철학적 현란함을 보여주지도 않는다. 그럼에도 지식인의 철학이 어떻게 흐르는지를 보여 준다.

동주의 시에는 하늘, 바람, 별, 거울, 아침 등등(73페이지) 그리고 ‘황혼’이 자주 등장한다. 이것들을 종합, 개념화하면, 생각나는 두 단어가 있다. ‘그리움’과 ‘자아성찰’이라는 어렵지 않은 어휘이다. 123편의 시를 보지 않더라도, 대부분의 사람들에게서 사랑을 받는 ‘별 헤는 밤’이라는 단 한 편의 시를 읽어 보기만 하더라도 금방 알 수가 있다. 조국, 고향을 잃어버린 현실, 그에 대한 그리움은 시작된다. 민족의 아픔을 사랑으로, 분노를 꿈으로(88페이지). 그리고 독립운동하는 사촌 친우 송몽규, 이 모든 것들을 담아서 자신에 대한 성찰하는 자세로 마무리 한다. 그리움은 인간이면 누구나 하는 것이지만 자아성찰은 그렇지 않다. 더구나 진정성 있는 그것은 더욱 쉽지 않다는 것을 알기에 더욱 관심을 기울여서 의미를 부여할 수밖에 없다. 그리움은 현재를 밟은 과거에 대한 것이다. 자아성찰은 과거에 대한 부끄러움에서 현재의 자기반성이고 미래에 대한 다짐이다. 이렇듯 그는 과거와 현재에 대한 자세에서 끊임없이 미래를 바라본다. 아주 평범하고 일상적인 시어들로 햄릿형 인간을 벗어나서 돈키호테형 인간으로 나아가기 위한 마음과 몸의 부림은 종교적 믿음에서 실천이라는 인간의 모범적인 모습을 보여주는 시어들이 많다. 제대로 된 인간이라면, 눈을 감고 살지 않는 한, 강도가 차지하여 주인 행세를 하는 나라에서는 온전한 정신으로 자신의 역량을 발휘하며 살아가기가 쉽지 않다. 지식인이라면 당연히 보여 주어야 할 현실과 호흡하며 살아가야 하는 길, 가로수, 십자로에 방황과 맴돎이 있지 않을 수가 없는 시어들이다.

한국인이 가장 좋아하는 시인으로 꼽히는 이유는 끊임없이 자기를 돌아보고 부끄러워할 줄 알기 때문이다(143페이지). 그의 시에는 세상일을 남의 일처럼 바라보는 방관자, 나그네의 관점이 전혀 없다. 세상의 모든 일은 객관화된 나의 가슴에서 바라보려고 한다. 숙기가 많아 얌전하고 말과 행동이 조심스러워 수업 간에도 항상 맨 뒷자리에 앉아서 조용히 경청하기만 하던, 요즘 말로 아싸[outsider]의 전형을 보여주던 청년이었다. 짝사랑하던 여성에게 고백은커녕, 단 둘이 데이트 한 번 못해본 우리의 사랑 젬병(-餠)이가 일제의 치안유지법까지 위반하며 보여 주는 글은 ‘자아성찰’이라는 개인적 수양을 통하여 초절정의 저항이 자리 잡고 있다. 희로애락을 추구하는 인간적 측면에서는 올곧음이라는 인간의 아주 보편적 정서에 따르고 있다. 민족이라는 공동체적 질서 속에서는 그 매력들이 더 강하게 다가오게 한다. 그것도 날고 긴다는 문학인들도 민족 반역의 길로 들어선 1940년대 국가총동원 체제하에서 보여 주고 있다. 펜으로 보여 줄 수 있는 심리적 미학의 최고의 힘에서 권력과 시간을 뛰어 넘는 감동을 주기에 부족함이 없다.

나는 꼿꼿한 나뭇가지를 골라 띠를 째서 줄을 메워 훌륭한 활을 만들었다. 그리고 좀 탄탄한 갈대로 화살을 삼아 무사(武士)의 마음을 먹고, 달을 쏘다.----(산문 <달을 쏘다> 중에서 - 270페이지)

순이는 과연 누구일까?(145페이지) 그의 시를 읽다보면, 자연스럽게 던져보고 싶은 질문이다. 그의 시는 많지 않다. 안타깝게도 그의 생애가 길지 않았기 때문이다. 아시다시피[a.k.a] 일제라는 시절을 잘못 마났기 때문이기도 하다. 그럼에도 불구하고 여러 편에서 등장하는 인물이다. 상상력을 동원해서 추측해 보면, 인생에서 단어 그 대로 짝사랑하던 이, 또는 우리 민족, 또는 어린 시절의 여자 친구들, 아니면 진짜 짝사랑하던 여성일수도 있다. 하지만 그녀가 누구인지는 시 자체에서는 알기 어렵다. 그의 생각 속으로 들어가 보지 않은 이상, 정확하게 알기는 어렵다. 자아성찰을 추구하는 이가 세상 아무에게 말하고 싶지 않은 마음 속 비밀의 방일지도 모른다. 확실한 의미심장으로만 가득차서 발소리 하나, 숨소리 하나 내기 쉽지 않은 시적 공간에 심쿵한 낭만의 공간을 만들어 주는 것은 분명해 보인다.

무명 윤동주가 부끄럽지 않고 아름답기 한이 없는 시를 남기지 않았나?(192, 295페이지) <하늘과 바람과 별과 시>의 서문에 있는 정지용의 남긴 글이다. 우리 모두는 알거나 모르거나 하면서 역사를 대면하며 살아간다. 거기에는 자기만의 스탠스가 있다. 동주는 자아성찰을 노래하면서, 몸소 자아성찰의 모습을 보여주려고 했다. 유학을 하기 위해서는 어쩔 수 없이 해야 하는 창씨개명에도 괴로워했다. 당대의 기라성 같은 부일문사(附日文士)선배들처럼 자기합리화도 하지 않았다. 오히려 그런 현실에서 시를 쉽게 쓰는 자신이 부끄러웠다. 그의 숙기 많았던 새파란 청년이 보여준 용기는 그보다 훨씬 더 오래 살아온 21세기 사람이 보기에도 숙연해지게 한다. 더구나 80여 년이 지난 지금, 우리는 민족적 성찰을 하지 못했다. 당대의 배신에 합리화했던 이유들은 여전히 꼿꼿하게 살아서 거리를 활보하고 있다. 과거는 과거라는 식으로 묻으려고 한다. 동주 보기가 부끄럽지도 않은 모양인가 보다.

어머니

- 1938년 5월 28일

어머니!

젖을 빨려 이 마음을 달래어 주시오.

이 밤이 자꾸 서러워지나이다.

이 아이는 턱에 수염자리 잡히도록

무엇을 먹고 자랐나이까?

오늘도 흰 주먹이

입에 그대로 물려 있나이다.

어머니

부서진 납인형도 슬혀진 지

벌써 오랩니다.

철비가 후누주군이 나리는 이 밤을

주먹이나 빨면서 새우리까?

어머니! 그 어진 손으로

이 울음을 달래어 주시오.

-106페이지-