-

-

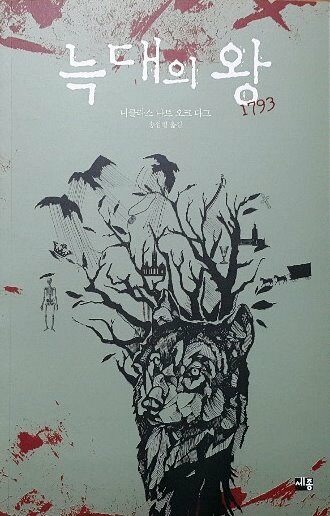

늑대의 왕

니클라스 나트 오크 다그 지음, 송섬별 옮김 / 세종(세종서적) / 2019년 12월

평점 :

절판

모든 괴물인 처음에는 피해자 였다는 이야기를 생생하게

들은 것은 처음입니다.

1793년 가을

함부르그 주점에서 술에 취해 자고 있던 방범관 '미켈 카르델'은

파트부렌 호수에서 시체가 발견되었다는 소식이 현장으로 간다.

팔, 다리, 눈, 이, 혀가 없는 시체는 보기 드물 정도로 잔혹한 범죄의

희생자 같았다. 치안총감 '요한 구스타프 놀란'의 부탁으로 수사를

맡게된 법관 출신의 '세실 빙에'는 시체를 발견한 '카르텔'과 함께

범인을 찾는다.

<늑대의 왕>의 배경은 프랑스 혁명이 진행중인 시기의 스웨덴이다.

프랑스 혁명으로 인하여 권력이 왕과 귀족에서 혁명 세력으로

주체가 바뀌면서 살아남기 위해 모종의 음모가 자행된던 시기이자,

어느곳에서는 혁명의 완성을 위하여, 어느곳에서는 혁명을 불씨가

번지는 것을 두려워 하며, 그렇게 서로를 죽이던 시기 였다.

그렇기에 일반적인 추리 소설보다 좀 더 비밀스럽운 흥미를 자아낸다.

여기에는 색다른 아이들만 모아 놓은 동물원이 있어. 그중 추한 몇몇은

다른 아이들의 아름다움을 돋보이게 하려고 골랐지만, 우리 손님들이 그들의

그 열등함, 치욕, 고통과 불행을 보고 즐거워 하도록 갖추어 놓은 아이들도 있어.

꼽추, 난쟁이, 언청이에서 부터 수두증에 걸려 머리가 커다랗게 부푼 아이는

물론 기형에 불구자까지 있지.

-P139

'빙에'와 '카르텔'의 수사는 목격자를 찾게 되면서 급진전되고,

에우메니데스라는 사교단체 (도시의 빈민을 위한 자선 사업을 수행하는

비밀 조직중 하나 - 부자들만이 가입할 수 있는 단체)와 이 사건이

연관되어 있음을 알게된다.

그리고 이어지는 '크리스토피르 블릭스'와 '안나 스티나'의 이야기는

시대적 상황을 좀도 이해하기 쉽게 해주고, 사건의 시작과 끝을 이어주는

역할을 하여 전체 적인 맥락을 이해하는데 도움을 준다.

베일에 쌓인 시체에 붙혀진 이름 '칼 요한'.

그가 왜, 어떻게 죽었는지에 대한 추적은 오히려 그런 처지에서

인간성의 말살을 겪고, 자신의 배설물을 먹으면서 까지 지켜야 했던 것이

과연 무엇이였을까 하는 생각을 하게 한다.

단순한 증거로써의 그것이 아닌, 자신의 존재 자체와 본성에 관한 것이

아니였을까......

세상에는 두들겨 맞는 것 보다 더 끔찍한 것이 있다는 사실이었다.

그중 하나가 외로움 이었다.

-P412

그런데.........

개인적으로 아쉬움이 많다.

잔혹한 내용도 흥미롭고, 미스터리적 요소도 충분하고, 이야기의 진행도

깔끔하고, 재미도 있지만 왠지 용두사미인것 같다.

프랑스 혁명을 배경으로 뭔가 큰 사건을, 역사의 숨겨진 무언가, 조직과 권력의

암투를 그리는것 같았는데, 결론은 조금 허망했다.

시작에 비해, 역사적 배경에 비해.

잔혹한 스릴러를 몸으로 느끼게 해준것은 틀림 없지만

'닭 잡는데 소 잡는 칼을 썼다'라는 생각이 든다.

아니.... 그 정도로 중요한 것을 이야기 하는데 내가 잘못 이해할 수 도 있었겠지만.

'카르텔'의 다음 이야기도 기대된다.