-

-

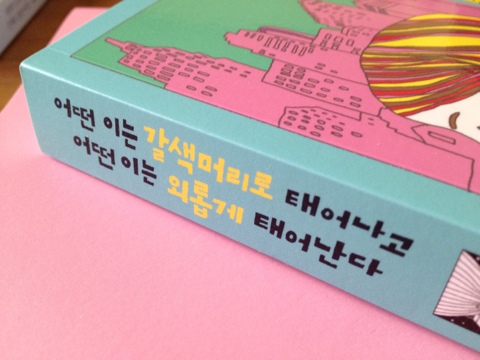

어떤 이는 갈색머리로 태어나고 어떤 이는 외롭게 태어난다

타오 린 지음, 윤미연 옮김 / 푸른숲 / 2012년 2월

평점 :

품절

이 제목을 봤을 때 그냥 지나칠 수가 없었다. 갈색머리로 태어난 게 어쩔 수 없는 것처럼

외로운 것 역시 그와 비슷한거라고 말해주는 책이라 믿어버렸다. 제목만 보고 말이다.

그런 적 있지 않은가? 얼굴만 보고 엄청 착한 사람이라던가, 좋은 사람이 아닐까 상상해

버리는 경우. 사람에 대해서보다 책과 영화에 대해서 그런 경향이 있는 나로서는

이 책의 제목에 그야말로 홀려버렸다. 그래서 페이지를 뒤적여서 원제를 확인했을 때

실망감이 밀려오는 걸 날렵하게 피할 수 없었다. ‘bed’, 이게 이 책의 원래 제목이었다.

예전에 영화를 보면 어찌 이 제목이 이렇게 번역되었을까 싶은 게 있었는데, 그때와

비슷한 느낌이었다. ‘bed’는 어째서 ‘어떤 이는 갈색머리로 태어나고 어떤 이는 외롭게

태어난다‘가 되어야 했을까. 이 책을 읽어보면서 생각해보기로 했다.

9개의 단편, 한 권의 책에 9개의 이야기가 담겨있다는 건 읽기 쉽다는 것과 다르지

않았었다. 적어도 나에게는 말이다. 장편보다 단편은 이야기의 흐름이 빨라서 그 속도에

맞추다보면 굉장히 빨리 읽혀지는 편이었다. 끊어서 읽기도 편하고, 단편이 끝나는 시점에서

잠시 쉬다가 다음 단편을 시작하니까 피로감도 훨씬 덜해서 단편을 읽는 것을 좋아한다.

그래서 단편은 꽤 자주 찾아읽고 있었다. 그랬었는데, 이 책은 이제까지 읽었던 단편들과

조금 달랐다. 나만 그런 것일까? 이 단편들을 읽고있으면 왜 그렇게 우울해지는 것일까?

그 우울감에 쫓겨서 책장을 덮고, 다시 펼쳤다가 또 덮고...이걸 몇 번을 반복했는지 모른다.

두 자리 수임을 말해두고 싶다. 답답하고 어두운 기운이 스멀스멀 퍼져나오는 이 단편들을

읽어내기 위해서 시간이 조금 필요했다. 나만 이렇게 이 책을 힘들게 읽었던 걸까 문득

궁금해졌었다. 예쁜 표지와 취향인 제목을 가졌음에도 불구하고 이 책은 이동 중인 나의

가방에 들어간 적이 단 한번도 없었고 자기 전에 읽는 책은 더더욱 아니었다. 이 책의

주인공들이 꿈에 나온다고 생각하면, 우울하다. 꿈마저 우울할 순 없으니까 나이트캡으로는

선택할 수 없었다. 어찌어찌 이 책을 읽어내고 옮긴이의 말을 보면서 왠지 ‘쿵’하는 소리를

들었다. 그 글을 읽으면서 내가 이 책의 주인공들에게서 무엇을 보았기에 그토록 거부감이

들었나에 대해서 곰곰이 생각해보았었다. 그리는 더 우울해졌다. 이런 이런.