-

-

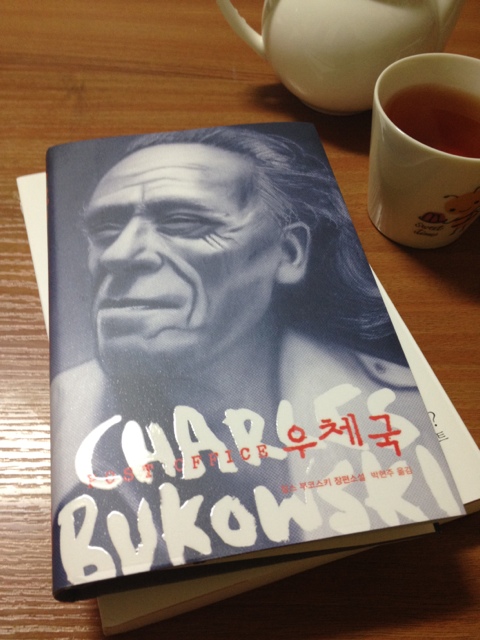

우체국

찰스 부코스키 지음, 박현주 옮김 / 열린책들 / 2012년 2월

평점 :

절판

이 작품은 허구이며

아무에게도 바치지 않는다

라는 문장을 이 책에서 처음으로 만나게 된다. 작가 본인이 그렇다는데 어찌 토를 달 수

있겠는가. 하지만 읽으면 읽을수록 물음표가 총총이 생긴다. ‘정말? 정말 허구일까?’라고

말이다. 그런 상황을 본인이 직접 겪지 않았다면 이런 생각은 도저히 할 수 없을 것만

같다는 생각이 들 수 밖에 없는 장면들을 숱하게 만나면서 표지의 작가 얼굴을 바라보며

다시 한번 묻게 된다. ‘진실로 허구인가요?’

헨리 치나스키는 임시 우편배달부로서 우체국에서의 경력을 시작한다. 만만하게 보고

시작한 그 일은 생각보다 쉽지 않았다. 그는 일을 시작하자마자 일을 분배하는 상사에게

미운털이 박혔고, 그에게는 고단한 일만이 배당되고 때때로 일이 배당되지 않기도 한다.

보통 사람 같으면 안절부절 못하지 않을까. 그 상황을 괴로워하며, 해결책을 강구하거나

일을 그만둘 궁리를 하고 있을 것이다. 하지만 그건 헨리 치나스키의 방법이 아니다.

그는 신경쓰지 않는 것 같다. 이렇게 쿨할 수가 없다. 그는 대충 제 할 일을 하고, 자신의

여가 생활을 철저하게 즐기는 부류에 속한다. 이 책에서 그가 술을 마시고, 여자친구와

시간을 보내는 장면이 얼마나 많이 나왔던가. 그 일에 대해 일말의 애정도 없지만

그는 일을 계속한다. 성실한 직원이라고는 인사치레로도 말할 수 없지만 그는 우체국에서

체류한다. 그러다가 정직원도 된다. 그리하여 십여년의 시간을 더 우체국에서 보내게 된다.

그러는 동안 여자친구도 바뀌고, 결혼도 하고, 이혼도 하고, 아이도 생긴다. 아이는 엄마와

함께 살고 때때로 만나는 정도. 그의 사생활과 우체국에서의 생활이 빼곡하게 들어차있는

이 책을 읽다보면 내가 이걸 왜 읽고 있는건가 싶기도 하다. 성실하지 못한 우체국 직원의

일기를 읽고 있는 듯한 인상을 받았으니까. 하지만 거기에서 멈출 수도 없다. 그 다음 내용을

계속 읽게 된다. 이런 사람은 이제까지 만나 보지도 못했고, 앞으로 만나볼 수 없으리라는

확신이 들어서 치나스키 삼부작의 나머지를 마저 읽어야지 마음 먹게 된다. 이 책을 왜 읽고

있는지도 스스로도 알 수 없는데, 시리즈를 마저 읽겠다니...그렇다. 이 책에는 기묘한 매력이

있다. 이 사람 뭔가 싶으면서도 계속 보게 된다고 해야하나. 이건 허구가 분명 아니라는

확신이 들고나서부터는 더 열심히 보게 된다. 그리고 책을 전부 읽었을 때 즈음에 알게 된다.

이 책에서 중간에 그만 둘 수 없었던 이유 말이다. 내가 이 책을 그만 둘 수 없었던 건

그의 일에서, 그의 생활에서 감지되는 여러 가지 감정들 때문이었다. 건조하고 허탈하고

때로는 무척 허무하고...그런 감정의 조각들을 열심히 쫓아다녔었다. 그리고 그러다보니

이 책을 전부 읽었더라. 딱히 본받고 싶지도 않고, 선망하지도 않지만 왠지 모르게 안쓰러운

헨리 치나스키, 다른 책에서는 어떤 모습이려나. 무척 기대된다.