-

-

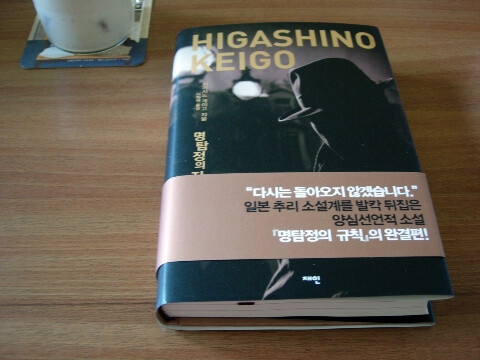

명탐정의 저주

히가시노 게이고 지음, 이혁재 옮김 / 재인 / 2011년 3월

평점 :

자료수집을 위해 도서관에 간 소설가는 그만 길을 잃고 만다. 도서관의 책에 홀렸다는 게 아니라,

말그대로 길을 잃었다. 출구를 찾을 수 없어서 헤매다가 누군가의 흔적을 발견하고

그의 뒤를 쫓게 된다. 이 부분을 읽다보면 '이상한 나라의 앨리스'가 떠오른다.

앨리스가 토끼를 뒤쫓듯이, 소설가는 정체불명의 그림자를 뒤쫓게 된다.

그리고 앨리스가 이상한 나라에 도달하는 것처럼 소설가도 지금 살고 있는 세계가 아닌 곳에

발을 딛게 된다.

낯선 공기, 전혀 다른 건축 양식...여기는 그가 이제까지 살아왔던 그곳이 아니다.

게다가 자신의 정체성까지 모호해진다. 그를 이곳으로 불러들인 이는 자신을 덴카이치라고 부르며

탐정이라고 말한다. 거기다가 의뢰할 사건까지 있단다. 그 사건을 꼭 해결해주었으면 해서

그에게 연락했단다. 그의 명성은 신문을 통해서 알게되었고 이름을 알리게 된 사건 해결에

깊은 인상을 받았다고 한다. 그런데 이게 웬일일까? 자신은 소설가이지 탐정이 아닌데,

자신의 이름은 덴카이치가 아닌데 덴카이치가 해결했다는 사건은 기억 속에 희미하게 남아있다.

무슨 이유일까?

겸허하게 의뢰를 거절하려고는 시도도 하지 못한다. 왜냐하면 의뢰인이 이 사건의 실체를 알게 된

이상 순순히 보내줄 수 없다는 협박을 하게 되니까. 협박 반, 호기심 반으로 소설가였지만

덴카이치가 된 탐정은 사건에 휘말리게 된다.

의뢰의 내용은 물건 찾기였다. 하지만 그 물건의 정체는 아직 알지 못한다. 그것을 밝혀내고 무사히

찾아내면서 범인을 밝혀내는게 덴카이치가 맡은 탐정으로서의 임무다.

그는 우선 용의자로 추정되는 사람들을 찾아다니기 시작한다. 그리고 덴카이치가 찾아가는 사람들이

살해되기 시작한다. 명탐정의 무서운 점은 바로 그게 아닐까? 그들이 숨쉬고 있는 그 공간에서는

반드시 사건이 일어날 수 밖에 없다는 것 말이다. 그 원칙에 따라서 이 소설에서는 본격적으로

사건이 일어난다. 그리고 사건을 해결하는 사람은 물론 명탐정 덴카이치다. 그건 너무나도 당연한

추리소설의 원칙이자 법칙 아니겠는가?

사건에 휘말려 살해당하는 사람들에게서 명탐정은 잃어버린 물건의 흔적을 느끼게 된다.

그 물건의 정체는 무엇일까, 그 물건 때문에 사람들이 죽어가는 걸 보면 어쩐지 '장미의 이름'이

생각나기도 한다면 스포일러가 되려나.

이 소설은 히가시노 게이고의 자전적 소설이었고, 터닝 포인트를 공시하는 역할을 한 게 아니었을까.

소설을 읽어나갈수록 그런 생각이 들게 만드는 부분들을 페이지 속에서 발견할 수 있었다.

이 책이 나온 1996년, 그 당시를 기점으로 그의 소설 세계는 달라졌을 것이다.

다시는 돌아오지 않겠다는 선언을 했지만, 어딘가 모르게 아쉬움에 뒤돌아 보고 싶은 마음이 있는 것

같기도 한 복잡한 감정이 전해진다. 히가시노 게이고의 전환점 선언작이라는 것을 눈치채면서

추리소설에서 기인하지 않는 흥미로움을 느꼈다.

1996년 이전과 이후, 그의 소설은 어떻게 달라졌던 것일까. 그동안 눈치채지 못했었는데 말이다.

앞으로 그의 소설을 읽을 때면 출판시기를 꼭 확인하게 될 것 같다. 1996년 이전인지, 이후인지를...!