-

-

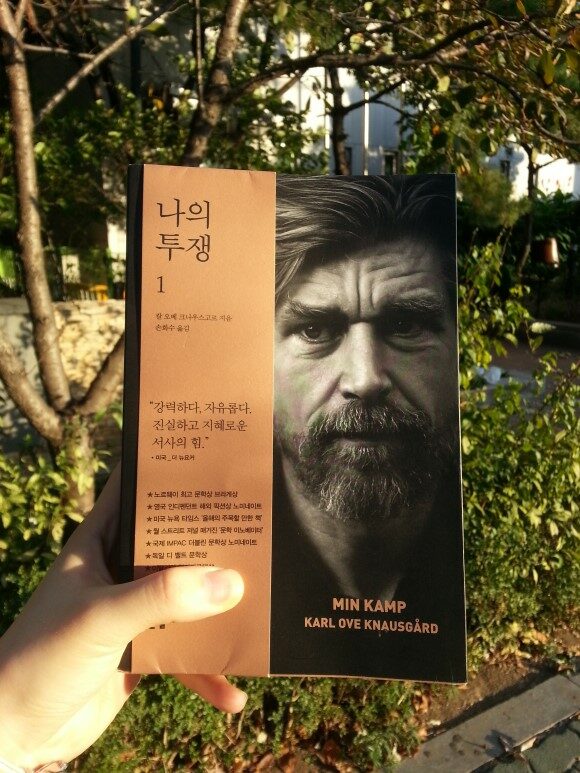

나의 투쟁 1

칼 오베 크나우스고르 지음, 손화수 옮김 / 한길사 / 2016년 1월

평점 :

품절

그건 소설이라고 할 수 없어.

칼 오베!

이야기를 풀어놓으라고.

서사가 바탕이 되어야 해.

이야기를 해, 칼 오베!

한 남자는 계속 이야기한다. 자신의 지난 하루하루를, 자신의 지금의 하루하루를, 지난날의 감정을, 지난날의 감정을 기억하는 나의 감정을 계속 이야기한다. 특별한 사건도 없이 소리 없이 내리는 눈처럼 계속 쌓여가는 이야기, 그것이 <나의 투쟁 1> 속 칼 오베라는 남자의 이야기다.

여느 소설과 다르다. 끊임없는 이야기가 이어질 뿐, 특별한 사건도 주인공이 부각되는 일도 나타나지 않는다. 일상적이라는 표현 그 자체다. 하지만 그 일상을 끊임없이 따라가는 이야기가 많지 않아, 일상에 대한 나열 자체가 흥미로운 소설이 <나의 투쟁 1>이다. 처음에는 일상이라는 계열축들이 만들어낸 통합축의 이야기가 있을 줄 알았다. 그런 문학을 많이 읽어왔기에. '그냥'이나 '이유 없이'나온 문학을 만나는 일은 드문 일이었기 때문이다. 문학이라면, 소설이라면 이는 생각 속에 잡혀있는 그런 개념과 참 달랐다. 마치 중학교 때 처음 <소설가 구보 씨의 일일>을 읽고 느낀 생경함처럼 <나의 투쟁 1>은 낯설었다. 의식의 흐름이 더는 낯설지 않지만, 처음 의식의 흐름을 만났을 땐 이야기가 심심했고, 이상했다. 일상의 이야기를 통해 겉으로 드러나지 않는 내면의 고백을 해나가는 게 비슷해서 박태원의 소설이 떠올랐는지도 모르겠다. 하지만 극적인 서사가 없는 <소설가 구보 씨의 일일>와 비슷해 보이지만, 끊임없이 이야기 내 상징물들이 파편화된 생각할 거리를 던져주지 않는다. 계속 지독할 정도로 일상만을 이야기한다. 환상의 경계를 넘나들거나 하는 일은 <나의 투쟁 1>에 없다.

"나는 수년 동안 내 아버지에 대해 글을 써보려 했지만, 마음대로 잘 되지 않았다. 아마 내 삶에 너무나 가까운 소재였기에 문학이라는 틀 안에 가두어 표현하기가 쉽지 않았던 것 같다. 글을 쓰는 데 필요한 한 가지 법칙은 이야기를 다듬어 문학이라는 형식과 틀 안에 가두어놓을 수 있어야 한다는 것이다. 문체, 구성, 플롯, 주제 등 문학을 이루는 세부적인 요소가 문학이라는 틀보다 더 클 경우 그 결과는 보잘것없다. 흔히 문체나 주제에 강한 작가들을 보면, 그들이 만들어내는 문학은 허약하고 미미하다."

<나의 투쟁 1>이 작가에게 특별하다는 것은 소설 곳곳에서 주인공의 목소리를 통해 전해진다. "40년의 삶을 모두 담아낸 그의 '자화상 같은' 소설"이라는 수식이 어울릴 정도로 이 소설은 마치 한 남자가 자신의 이야기를 세상에 고백하는 이야기다. 그렇지 않고서야, 이 <나의 투쟁 1> 속 일상의 묘사는 납득할 수 없다. 자신의 삶에 대한 치밀한 묘사는 마치 주인공의 시선을 따라 보이는 풍경을 읽는 독자로 하여금 자연스럽게 그리게 만든다. 내가 주인공을 스토킹하듯이 그의 삶의 순간순간 경험을 채집하는 것 같이 느껴진다. 저자의 자전적 이야기가 아니고서야, 한 남자의 삶의 순간순간을 이토록 자세하게 그려낼 수 있을까.

모순적이지만, 그의 자전적 이야기일지 모른다는 사실(?)이 흥미롭지만 <나의 투쟁 1>이 작가 칼 오베의 이야기이든 또 다른 칼 오베의 이야기이든 중요하지 않다. 누군가의 자전적 고백일지 모르는, 혹은 작가의 순수한 창작물 속 인물의 고백이 '나'라는 개인에게 어떻게 전해지는 가가 중요하다.

"나는 이것들에게서 죽음을 느꼈다. 바로 그 사실 때문에 나는 이것들에게서 저항감을 느꼈던 것이다. 여기서 말하는 죽음이란 삶과 생명을 종식시키는 개념의 죽음이 아니라, 생명과 숨결이 부재된 개념의 죽음이다."

<나의 투쟁 1> 속에서 큰 사건이라면 "아버지의 죽음"이 있을 것이다. 수많은 사건의 계열들의 축에는 아버지가 놓여있다. '세 아이의 아버지가 된 나'가 아버지의 죽음이라는 것을 고백하는 과정을 참 길게 이야기한다. 길수 밖에 없었다. 주인공과 아버지의 사이가 멀기에. '아버지'도 '죽음'이라는 것 모두 멀리 있는 것인데, 두 가지가 합쳐진 건 얼마나 '나'에게서 멀리 있겠는가. 길지 않고 짧은 이야기였다면, 오히려 이상했을 것이다. 물리적 공간을 공유했지만, 같은 시간을 공유하지만 마음속 정서적 영역을 공유하지 못했기에 600여 쪽을 이야기하고도 다 하지 못한 것에 고개를 끄덕이게 된다.

이야기가 참 길다. 680쪽. 숫자로 적으면 참 쉽지만, 손에 잡히는 묵직한 책의 두께 촘촘하게 매워진 종이 속 글자들을 보면. 숫자와 다른 길이감이 묵직하게 마음에 내리 앉는 걸 느낄 수 있다. 그러나 길지만 지루하지 않다. 살아있는 내가 절대 알 수 없는, 오직 타인을 통해 전해진 울림으로만 접해지는 그 죽음, 알 수 없는 죽음을 우리는 너무 신성한 영역으로 막아두지 않았는가.라는 문제 제기로 시작한다. 하지만 죽음은 그저 죽음 자체이며, 그 죽음과 주인공은 마주 서기 위해 '이야기'를 꺼낸다. 아주 사소하고, 별거 아닌 일상을 통해 서서히 죽음에 다가간다. 세밀한 일상의 이야기를 듣다 보면, 잊힌 아버지의 죽음은 일상의 영역으로 끌어온다. 미뤄지기도 하고, 다시 일상으로 편입한 죽음은 '신성한 의미, 꺼내기 쉽지 않은 무언가'라는 의미와 다른 의미로 서서히 다가온다.

저자는 꽤 긴 이야기와 일상을 말했음에도 죽음을 모두 다 꺼내지 않았다. <나의 투쟁 1>에서 죽음은 언어가 다른 언어 속으로 자신의 의미를 숨겨나가듯이 일상에서 또 다른 일상으로 미끄러져 도망친다. 하지만 그 도망친 자리자리마다 남긴 이야기가 '생'의 파편들은 나의 생에게 재미있는 이야기를 한다.

"내일이면 모든 것이 달라져 있을 것이다. 내일은 오늘보다 항상 더 밝게 다가오기 마련이니까. 새롭게 시작되는 다음 날의 빛 앞에서는 희망을 얻을 수 있는 법이니까."