-

-

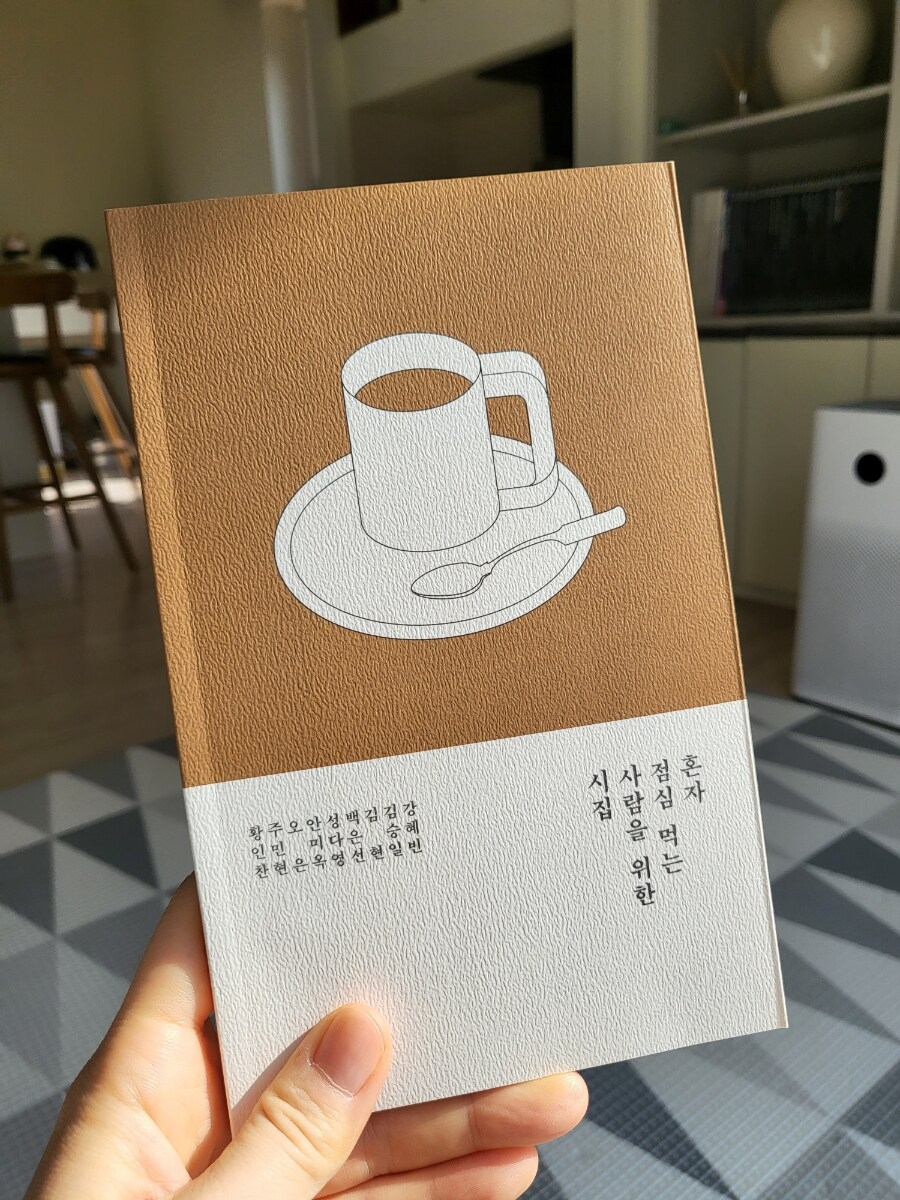

혼자 점심 먹는 사람을 위한 시집

강혜빈 외 지음 / 한겨레출판 / 2022년 2월

평점 :

나 만큼이나 작가와 시인들도 점심을 좋아하나보다. 점심에 시을 쓰지 못하면 그날을 시를 쓰지 않는 분도 계시니 묘하게 점심의 매력이 새삼 다르게 느껴진다. 내게도 점심은 시작도 아니고 끝도 아닌, 앞뒤로 뭔가가 있을 수 있는 어떤 여지가 있는 시공간 같아 부담스럽지도 않고 자연스레 흘러가는 자유로움이 있다.

그러나 모든 것을 좋고 나쁜 것으로 나누는 습관은 이제 끝난 습관이었으므로. 점심으로의 잠은 어떤 판단에서 벗어난 채로 계속되었다.

내가 가장 유심히 본 글은 백은선 시인의 글들. 작년에 산문<나는 내가 싫고 좋고 이상하고>를 읽고 시를 꼭 한번 읽어봐야겠다 생각했는데 여기서 처음 만났다. 작품이 너무 좋아 작가를 자신의 이상향으로 상상한 다음 실재로 만나보면 그것과 달라 실망하는 독자가 꽤 된다고 한다. 허나 나는 이미 작품과 작가는 같을 수 없다는 걸 (그럴 필요도 없고) 알고 있기에 그녀의 시가 어떻든 처음 보는 작품처럼 들여다 볼 준비가 되어 있었다.

결과적으로 너무 동일한 분위기가 느껴져서 깜짝 놀랐다. 아니 시가 더 훨씬 좋았다. 몇번이나 다시 읽었다. 나중엔 자연스럽게 소리내서 읽게 되더라. 그 때 또 느낌이 완전히 다르게 다가왔다. 이래서 다들 시를 낭독하는 건가. 시의 맛을 살짝 찍어 맛 본 것 같았다.

우리가 너무 많은 얼굴을 얼굴 위에 얼굴을 덧칠했기 때문이라는 걸. 그래서 찢겨져도 어쩔 수 없다는 걸. 너는 울면서 고백했다. 네 뺨을 지나간 무수한 손들에 대해.

정말 유감이다.

문을 열고 나가 다시 돌아오지 않았다는 결말, 어디서 본 것 같지 않니. 아무리 많은 고통도 현재의 방패가 되어 주진 않는다고.

백은선 <마음의 점> 中

언어는 비유를 위해 만들어졌고 발전해왔다는 말을 어디서 읽은 기억이 난다. 비유의 최고점에서 시는 너무나 아름답게 빛나는 것 같다. 슬프고 누추하고 더러운것 마저 시의 옷을 입으면 이상하게도 아름다운 이미지화가 가능하다. 그래서 시를 읽으면 마음이 정화되고 맛을 보면 평생 놓지 못하는 걸까.

삶에서 희망과 절망은 모두 같은 표정을 하고 다가온다고 생각하는 내게도 시는 이상하게 적나라하면서도 아름답다. 다 까놓고 보여준다음 굉장히 독특한 방식으로 엮어내는 신비한 재주는 부리는게 시같다. 어떤 시든 아주 아주 밀착되어 잘 읽어보고 싶은 욕심이 드는 한낮이다.

※ 이 책은 '하니포터2기' 활동의 일환으로 도서를 제공받고 주관적으로 작성한 글입니다.