[나의 사랑은 끝나지 않았다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[나의 사랑은 끝나지 않았다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

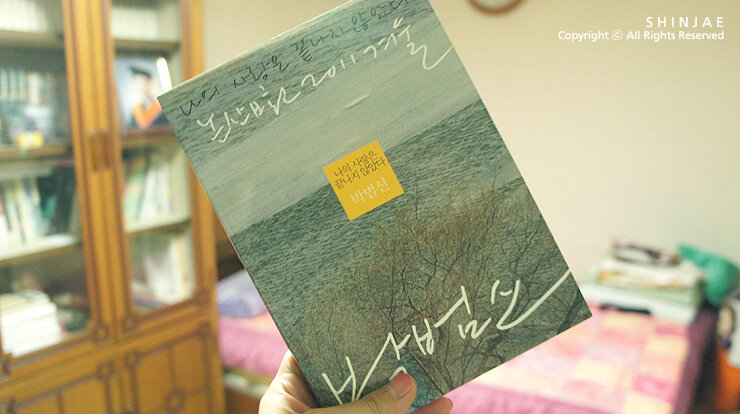

나의 사랑은 끝나지 않았다 - 박범신 논산일기

박범신 지음 / 은행나무 / 2012년 4월

평점 :

내가 처음으로 그의 소설을 만난 것은 '비즈니스'였습니다. 우연히 집어들었던 얇은 소설 한 권, 하지만 그 얇은 책 속의 텍스트는 버겁고 무거웠으며, 지극히 지금의 현실을 고스란히 담고있었습니다. 그리고 다시 한번 그의 이야기를 만나고 싶었습니다. 하지만 , 그 이후 쉽게 접해지지 않았네요. 비즈니스 이후, 저는 소설이 아닌 산문집으로 두번째 그의 이야기를 만나봅니다. 사실 저는 누군가의 삶 이야기에 참 무디고, 무심합니다. 그러하기에 작가보다는 소설속 이야기에 더욱 집중을 하지요, 누군가의 이야기를 가만히 들여다 보는 것, 그것은 어쩌면 우리와 다른 삶을 살아갈 것 같은 그들 자신의 이야기를, 독자들에게 다르지 않음을 다른 언어로, 다른 표현 방식으로 이야기 하고 싶었던 것일지도요.

산문집 <나의 사랑은 끝나지 않았다> , 작년과 그리고 올해 초까지 논산에서의 겨울 한 철의 잠시 머무름을 소셜을 통해 하루하루 단편적으로, 때로는 긴 장문으로, 끄적여 놓았던 일기들을 모두 모아 출간을 했다고 합니다. 그래서인지 이 책은 꾸밈이 없어요. 꾸밈이라기 보다는 가식도 없고, 한편으로는 너무 평범함으로 무장한 , 타인의 일기장을 들여다 보는 듯이 가벼이 읽히기도 합니다만, 한편으로는 그의 삶 또한 평탄치 않았음에 잠시 놀라기도 했지요. 그래요 ,이 책 속에는 그의 회상, 과거, 일상 뿐 아니라, 아픔, 고통, 그리고 가족에 대한 애착이 담겨 있어요.

햇빛은 빛나고 쌓인 눈은 뜨겁다. 소나무에 얹힌 눈을 행여 가지 부러질까 털어내는데, 어린 새들이 부리로 햇빛을 들까불며 수직 상승한다. 허공보다 빛나는 태양이 없고, 허공보다 깊은 바다가 없으며, 허공보다 높은 산은 없으렷다. 우리는 물질에 대한 알량한 욕망으로 '태어나기 전의 일'을 다 잊었고, '신진한 기운'도 다 버렸다. 나 또한 그럴 것이다. (250쪽)

오늘밤은 그냥 '당신' 때문에 가슴 어디가 '부서진다'고 말하고 싶다. 무너진다고. 그 '당신'이 누구인지 잘 모르겠다. 알것도 같고 모를 것도 같다. 당신 제때 밥은 챙겨 먹고 사나, 당신 제때 자신을 잘 돌보고 있나, 당신 제때 외롭지 않으려고 힘써 헌신하고 있나, 뭐 그런것도 시시콜콜 물어보고 싶다. (165쪽)

그의 논산 일기를 읽다보면 참 , 삶에 얽매이지 않고, 자유분방하게 자신의 뜻대로 살아가는 구나, 싶다가도 때로는 글을 쓰는 것에 대한 부담과 어려움을 토해내며, 내면의 고통을 느끼기도 합니다. 그것이 , 창작의 고통이라고 해야할지, 열정과 의욕에 대한 아직은 받아 들이지 못한 잠시 찰나의 탈피인지는 모르겠습니다. 그러함에도 그의 곁에는 참 좋은 지인들이 곁에 있습니다. 그를 위해 기꺼이 먼 거리라도 한걸음에 달려와 술잔을 기울일수 있는 후배, 동료, 친구들이 있으까요. 그것만으로도 그의 인생이 참으로 부럽기 그지 없네요.

소주 한잔 기울이며, 하루를 시작해, 멍하니 하루를 완전히 소비하는 나날들도 있지만, 그것이 나빠 보이지 않습니다. 한편으로는 책 속으로 가만히 들어가 저도 곁에서 조용히 술한잔을 기울이며 그와 함께 조근조근 이야기를 나눠 보고 싶기도 했으니까요, 그런데 저는 잘 모르겠습니다. 역시, 저에게는 타인의 이야기일 뿐이니까요, 평이하게 읽히면서, 단조로운 , 텍스트에는 매력을 느끼지 못합니다. 그러나 역시 박범신님의 필력은 대단하네요. 텍스트에 참으로 , 많은 감정들을 담뿍 담아내고 있으니 말입니다.

이 책은 감동스럽거나, 공감 할수 있는 이야기들 보다는, 한 사람 , 한 작가의 삶의 단면을 아주 잠시 옅볼 수 있는 이야기에 불과 합니다. 그래서인지, 저는 그런 단조롭고 때로는 무심한듯 써내려간 그의 이야기가 참 루즈하고 심심하게 읽히기만 하네요, 문득 한가지. 저도 짧게나마, 하루하루의 기록의 편린을 기록해 볼까, 스치듯 , 실천 가능 전혀 없는 생각을 잠시 해보기도 합니다. (어쩌면요)