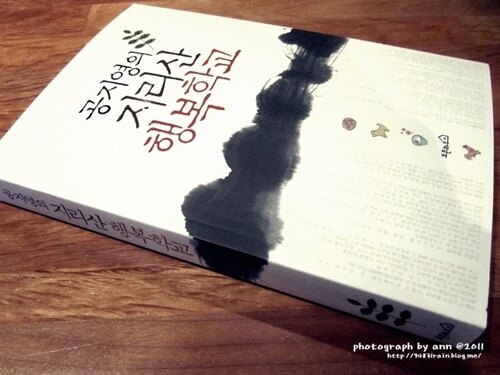

<공지영의 지리산 행복학교>를 읽고 리뷰를 남겨 주세요

<공지영의 지리산 행복학교>를 읽고 리뷰를 남겨 주세요

-

-

공지영의 지리산 행복학교

공지영 지음 / 오픈하우스 / 2010년 11월

평점 :

구판절판

나의 책 욕심은 아버지를 닮았으리라.. 한달에 3-4번정도 책을 메모한 종이를 건네시며 "이 책 괜찮은거 같더라. 한 번 찾아볼래?" 하시더니 요즘은 리뷰도서들이 도착하면 책들을 들춰보시고 "이건 읽고 나한테 넘겨라!" 하신다. 음악취향도 책읽는 취향도 비슷한지라 가끔 책장의 책들이 사라지곤 하는데 부모님 방에 가보면 아버지 책상위에 올라있기도 하곤 해서 가끔 투닥거리기도 비일비재... 얼마전 주셨던 메모에 적혀있던 『공지영의 지리산 행복학교』 는 책이 도착해서부터 눈을 반짝이시며 관심을 보이셨던지라 읽기 시작할 때부터 "아빠 이건 읽고 바로 드릴테니 가져가시면 안되요!!" 하고 못박아두고 읽기 시작한 책이었다.

책을 읽으면서 살짝 망설이게 되는 부분이 있다면 글의 소재? 소설이나 에세이는 좋아하는 장르가 확실하기에 관심분야가 아닌 책에는 아예 관심을 갖지 않는 습관이 있는데 공지영 작가는 관심 작가이심에도 불구하고 '지리산'이라는 세 글자때문에 망설였던 책이었다. 산을 동경하긴 하지만 딱 거기까지 인지라 어떤 이야기일지 궁금하지 않았다고 해야할까? 하지만 이런 선입견들 때문에 때론 좋은글이나 책도 놓칠 수 있겠다고 생각하는 부분을 마주하게 되는 순간이 있다.

그러고 보니 우리가 보기에 행복하다고 하는 사람들은 가만히 있는 사람들이 아니다. 그들은 무언가를 한다. 산을 오르고 요리를 하고 사막을 횡단하고 전기기구를 발명하고 있다. /p68

이 책은 산행에 관한 이야기는 분명 아니다. 작가가 지리산에 살고 있는 지인들과 그 이웃의 이야기를 소박하게 담은 에세이라 해야하는 게 맞을 것 같다. 50만원이면 1년 머물 곳을 마련할 수 있고, 통장잔고 200만원은 남에게 폐끼치지 않고 장례비용정도만 있으면 사는데 불편함 없이 행복하다는 이도 있다. 살면서 욕심을 버리기란 쉽지 않다. 하나라도 더 가지고 싶고 조금더 나은 생활을 위해, 더 갖기 위해 아둥 바둥 살아가는게 보통의 일상이 아닐까? 버시인, 낙장시인, 고알피엠여사, 최도사, 강남좌파형님 등은 이야기의 주요 인물들이기도 하시고 돈없이 행복하게 잘 살수 있는 일상을 몸소 실천으로 보여주는 분들이시다. 끼니걱정 안하고, 몸 뉘일곳이 있고, 함께 즐길 벗이 있다면 행복하다 하는 이들....가끔 어찌 이렇게 살지? 하다가도 읽으며 평온해 지는 건 그들의 삶이 진심으로 다가왔기 때문일지 모르겠다.

그는 회사에 사표를 내고 기차를 탔다. "꿈을 이루고 싶은 열망이 이 모든 새로운 시작에 대한 두려움을 넘어서는 순간"이었다고 그는 회고했다. /p279

그러고 보니 공지영 작가님의 책은 거의 읽은 듯 한다. 아직도 내게 최고의 베스트는 <네가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다> 이다. 딸 위녕과 세상 모든 이들에게 보내는 응원의 메세지는 아직도 가끔 펼쳐보며 마음을 다스리곤 한다. 요즘은 에세이는 읽으며 작가의 집필의도?를 생각해 보게 되는데 『공지영의 지리산 행복학교』 는 행복한 여유로움을 느낄 수 있었던 것 같다. 아무래도 매일 쳇바퀴 돌듯 살아가는 일상에선 느낄수 없는 행복들이 있기 마련인데 누구나 꿈은 꾸지만 실천할 수 없는 일상을 실천하고 있는 지인들과 그 이웃과 함께 하는 이야기는 "나도 그 속에서 한 번 살아보고 싶다."는 생각을 하게 한다. 책에 대한 느낌을 표현하자면 아직도 이런 현실이 존재하는가? 하는 생각이 들어 '어른들을 위한 동화'를 읽은 듯한 기분이었다. 오늘도 그들이 지리산의 품에서 행복하기를...그리고 지리산 행복학교의 다음이야기도 기회가 된다면 또 만나 볼 수 있기를 기대해본다.

굳이 그들이 누군지 알려고 하지 않으시면 더 좋겠다. 다만 거기서 사람들이 스스로를 사랑하고 느긋하게 그러나 부지런히 살고 있다는 것, 그래서 서울에 사는 나 같은 이들이 도시의 자욱한 치졸과 무례와 혐오에 그만 스스로를 미워하게 되려고 하는 그때, 형제봉 주막집에 누군가가 써놓은 시구절처럼, '바람도 아닌 것에 흔들리고 뒤척이는' 도시의 삶이 역겨워질 때, 든든한 어깨로 선 지리산과 버선코처럼 고운 섬진강의 물줄기를 떠올렸으면 싶다. - 공지영 /p14-15