-

-

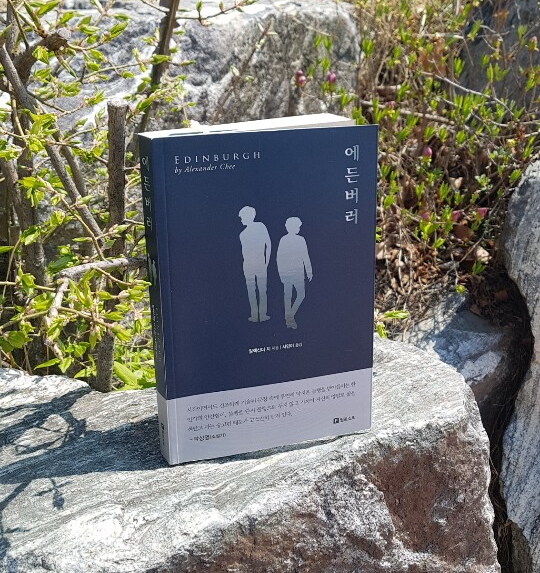

에든버러

알렉산더 지 지음, 서민아 옮김 / 필로소픽 / 2020년 4월

평점 :

처음 이 소설을 접하면서 '성 소수자 문학 이라고 하는데 이를 어떻게 풀었을까?' 궁금해하면서 읽기 시작했다.

그런데 단순히 그 단어로 대표하기엔 이 책은 남들과는 너무나 다른, 약간 우울하면서도 섬세하고 여린 한 아이의 성장소설에 기반하고 있었다.

한국계 이민자이자 퀴어인 '피', 그는 성가대에 들어갈 만큼 빼어난 목소리를 가진 변성기 전의 어린 소년.

그는 알고 있다. 자신이 이성보다 동성에 더 끌린다는 것을...

"이따금 위를 올려다보면 내 옆에서 진짜 피터가 눈부시게 빛나고 있다.

(...) 널 사랑하고 있어."

합창단에서 만난 첫사랑 피터와 친구 잭의 자살, 그리고 남겨진 피...

그 아이들에게 무슨 일이 일어났던 것일까!

"에릭 같은 남자들은 위험할 수 있어.

그래서 부모님한데 말을 하긴 해야 할 텐데, 부모님이 그 일을 아는 걸 견딜 수가 없어. 도저히."

합창단 지휘자는 어리고 여린 그 아이들에게 잊을 수 없는 상처를 안겨주었고, 살아남은 아이들은 여전히 그날의 트라우마를 간직한 채 자신들의 삶을 힘겹게 살아내고 있다.

무엇이 잘못된 것인지 인지하기도 어려울 어린 나이에 아이의 몸과 마음에 상처를 준 선생님이란 사람의 태도에 분노가 치밀었지만, 학교에서는 친구가 없던 피에게 합창단 친구들은 그 시기 인생의 전부였다.

"피터에게 묻고 싶다.

불을 지를 때, 그가 태우려는 것이 무엇이었느냐고, 그리고 그것이 불에 탔느냐고, 그래서 지금 완전히 사라졌느냐고."

이 책의 저자인 알렉산더 지는 한국계 미국인이었기에, 미국인이 표현하는 여우 설화는 신비함을 주었고, 설화와 픽션을 적절히 섞어 약간은 몽환적인 느낌의 문체들도 묘한 매력을 줬다.

사실 이 책을 1/3까지 읽다가 다시 처음부터 읽기 시작했다.

장면의 바뀜과 주인공 내면의 변화가 좀 낯설었고 따라가기가 쉽지 않았다.

그런데 다시 읽으면서 굉장히 신비한 경험을 했다.

내가 갑자기 피를 따라다니며 그의 안쓰러운 마음을 쓰다듬어주고 싶고 보듬어주고 싶었다.

쓰러질 듯하면서도 버텨내는, 그 모든 것들을 감싸 안은 그의 모습은 황량했고, 한편으로는 허망한 느낌을 줬다.

독백하듯 써 내려간 알렉산더 지의 문체도 정교한 흑백사진을 보는 것처럼 눈에 들어오기 시작했다.

<3부의 화자는 워든.

이 것이 이 소설의 또 하나의 재미이자 반전, 그리고 가혹한 인생의 장난.>

읽으면서 진도가 엄청 안 나갔지만 느릿느릿 그렇게 피의 인생을 따라가며 주말은 이 책에 빠져 차분히 보냈다.

한 아이의 기구한 인생과 그걸 현대적인 문체와 더불어 뭐라 딱 규정할 수 없는 다양한 이야기들의 조합으로 써 내려간 클래식한 디아스포라 문학.

마무리를 어떻게 할까 고민하고 있었는데 딱 맞는 표현이 책 설명에 있네.

"이 아름답고, 무어라 부를 수 없는 이 소설을 이 이상의 말로 설명한다는 것은 무용할지도 모른다.

그러니 일단은 이 세계에 몸을 던져보라 권하고 싶다."