-

-

무서운 그림으로 인간을 읽다 - 삶의 이면을 꿰뚫는 명화 이야기

나카노 교코 지음, 이연식 옮김 / 이봄 / 2012년 2월

평점 :

절판

아트 클래스 특강을 다녀왔어요. 첫번째 순서는 나가노 교코님의 무서운 그림 시리즈와 최근에 <무서운 그림으로 인간을 읽다>을 번역하신 이연식님이 오셨어요.

무서운 그림 - 부제는

무서운 것은 발 밑에 있다/무서운 것은 차마 꺼내지 못한 것이 있다

일본의 귀신은 발이 없는데요. 발이 없다는 것은 밑바닥, 즉 근원이 없다는 불길한 것과 일맥상통한다고 합니다. 귀신이 있어야 할 곳이 아닌 이승에 있는 귀신은 이승에 기반이 상실한 존재라는 것을 상징하고 있다고 할 수 있는 거겠지요.

그리고 우리가 흔히 보는 좀비 영화에 대한 언급이 재미있었어요.

차라리 좀비에게 쫒기며 공포와 두려움에 떠는 것보다 좀비가 되는 것이 낫지 않을까 싶은 생각이 들기도 하지 않냐고,. 사람들이 극구 살려고 하는 것은, 생존의 욕구도 있겠지만, 육신은 움직이지만 내가 나를 통제할 수 없는 정체성의 상실의 공포가 크기 때문일 것일 거라고. 그것은 치매노인이 되었을 때 내가 나일 수 있을까 하는 생각이나, 존엄사의 문제를 떠올리게 했어요.

우리를 공포스럽거나 당혹스럽게 하는 것은 기존에 있는 안정감이 흔들릴 때 느끼게 되는데.

그림의 경우, 1. 비례가 맞지 않던가, 2. 뭔가가 정해진 자리에 있지 않거나 3. 정해진 역할을 벗어났을 때라고 하지요.

호주 출신의 조각가 론 뮤익 (Ron Mueck). 작품인데요.

그냥 보면 실사에 가까운 아기 얼굴인데, 옆에 실제 사람을 보면 기괴한 느낌을 받게 되지요.

무섭지는 않지만 당연한 것을 교란시키는 느낌 때문이 혼란한 기분을 느끼게 합니다.

그리고 제 경우에 인상적인 장면은 어릴 때 봤던 영화였는데 캄캄한 창고 같은 곳에 마네킹이 쭉서있는데 그게 꼭 움직이는 것과 느낌이 들 때였어요. 뭔가 특별한 게 이어지진 않았지만 예상하지 못한 것들이 일어날 것 같을 때 공포를 느끼게 되는 거 같아요. 최악을 상상해 봐도 그렇게 구체적이지 않는데 말이죠.

그리고 애로와 공포사이를 보여주는 소재로 그렸지만 많이 다른 모기장의 배경인 그림 2장을 보여주셨어요. 하기타가와 우타마로의 <봄안개처럼 얇은 천> 가쓰시카 호쿠사이의 < 돌아온 남편>입니다.

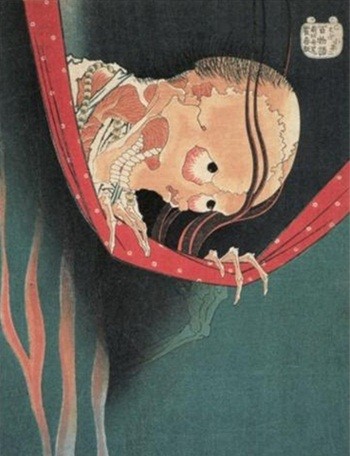

모기장 너머에 남녀의 노골적인 상열지사를 그린 그림(요건 너무 야해서 그런지 찾기 어렵군요. ) 과 그 정부와 아내가 남편을 죽였고 얼마 후 이런 모습의 남편이 그들 앞에 등장하는 그림.

일본의 문화가 시선을 끄는 이유는 터부가 없는 듯한 과감함 때문인 것 같아요.

야한 그림은 성인이라면 개인적인 공간에서 이루어질 수 있는 일을 그린 것이고 엄격한 유교사회였던 조선시대에도 신윤복 같은 화가가 풍속화를 남겼잖아요. 음란서생 속의 상상력이 그럴 수도 있겠구나, 싶구요. 하지만 잔인한 그림은 어떤 이유에서 이렇게 많이 그려지고 남겨졌을까 하는 의문이 들더라구요.

츠키오카 요시토시 <아다치가하라의 오두막> 너무도 사실적인 묘사가 아름다우면서도 그래서 뇌리에서 지워지지 않는 그림인데요. (그림을 설명하자면, 배부른 임산부가 거꾸로 매달려있고, 노파가 밑에서 칼을 가는 그림이예요.)

일본의 인쇄 시각매체인 목판과 우키요에의 색상이 아름답구나, 인상주의가 화풍이 꽃피우던 서양에서도 화사한 색감에 반할 만 하구나라고 느껴지기도 하지만, 이런 그림들은 마음과 눈을 동시에 불편하게 만드는데 이 그림의 수요는 어디서 온 것 일까요.

일본에서 그려진 무섭거나 노골적이고 잔인한 그림도 그림이지만 작가 미상인 아닌 형태로 그려지게 된 이유도 궁금하더라구요. 기생수나 베르세르크 같은 만화를 보면, 왠지 커밍아웃을 하는 기분이거든요. (19세관람불가 만화입니다 ㅋ ) ‘나 재밌게 봤어, 너도 봐.’ 이렇게 말을 꺼내기가 참 껴려진다고나 할까요. 나를 잘 아는 사람이라면 이런 것도 보는구나 하지만, 좀 보수적인 사람이라면 이 걸 어떻게 봐! ㅜ.ㅠ 나의 정신세계의 건강을 염려 및 의심할 것 같은 느낌.

이런 귀신이나 잔혹한 그림을 그린 화가가 작가미상으로 남지 않고 내려오는 일본의 사회 분위기를 생각하면 이런 것이 넘기 어려운 인식과 문화적인 차이인 것 같다는 생각을 하게 됩니다.