-

-

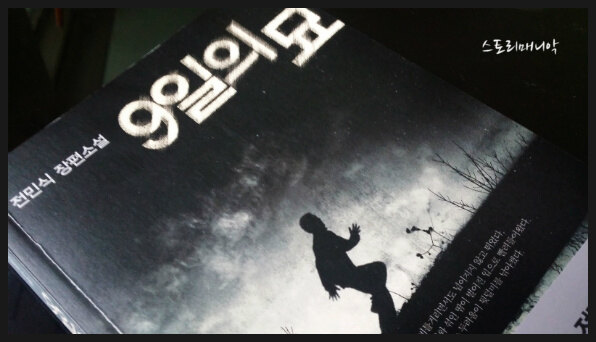

9일의 묘

전민식 지음 / 예담 / 2015년 3월

평점 :

권력이라는 소용돌이에 갇힌다 - 9일의 묘 _ 스토리매니악

소용돌이 속의 정치적, 시대적 상황은 많은 사람들의 운명을 바꾸어 놓는다. 우리나라만 해도 그러한 소용돌이를 여러 차례 지나온 터이다. 정치적, 시대적 격변기에는 많은 암투가 벌어진다. 권력이라는 것을 차지하기 위해 무슨 짓이든 하는 상황이다. 사회는 혼란해지고, 그 혼란 속에서 인생을 송두리째 빼앗기는 사람도 생겨난다. 자신의 의지로 할 수 있는 것은 없고, 누군가의 이익을 위해 움직여야 하는 경우도 생긴다. 이 책 <9일의 묘>는 바로 그런 상황을 이야기로 구성한 소설이다.

시대적 배경은 1979년 10월, 대통령의 죽음 직후 치러진 9일간의 장례기간이다. 갑작스러운 최고 권력의 공백이 나타나고,주인을 잃은 권력을 차지하려는 자들의 암투가 벌어진다. 이 소용돌이 속에서 이용을 당하는 이들을, 이 소설에서는 풍수사로 설정하고 있다. 음양오행을 기반으로 풍수지리를 보고, 인간의 운명과 자손들의 운명을 읽어 내고, 또 그들의 운명을 바꾸기 위한 일을 하는 사람들이다. 이 소설에서는 권력을 잡기 위해 이들을 정치적으로 이용하는 장면들을 그려냈다.

풍수라는 것은 욕망이라는 단어와 연관 되어 있다. 집터를 어디에 잡고, 묫자리를 어디 서며, 어느 지형은 좋고 어디는 나쁜지를 가려내는 것이 풍수사들이다. 왜 이런 자리를 가려내고 그들을 필요로 하는 사람들이 생겨날까? 간단하다. 이를 통해 이익을 얻기 위함이다. 좋은 기운이 미치고, 자손이 번영하기를 원하는 욕망이다.

이 소설에서는 권력을 잡고자 하는 이들이 묫자리를 가지고 싸운다. 공백이 된 자리를 차지하기 위해 움직인 군인들, 왕의 자리에 오를 수 있다는 묫자리를 차지하기 위해 당대 최고의 풍수사랄 '황창오' 의 아들들을 내세워 묫자리에 자신들의 조상을 모시려 한다. 이 싸움에 휘말린 '중범' 과 '도학' 은 어찌할 수 없는 운명의 소용돌이 속에서 그들에게 이용당한다.

제법 그럴 듯한 설정이다. 권력을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 자들이 풍수지리에 의존하려 한다. 그러기 위해 풍수사가 필요하고, 그들의 정보에 따라 긴밀한 시간을 다툰다. 마치 스릴러 같은 긴장감과 속도감이 살아 있다. 짧은 시간 안에 권력을 잡는 주도세력이 되기 위해 움직인다는 소재가 주는 긴박함이 좋고, 이를 뒷받침하는 풍수사라는 설정이 적절하다.

이야기의 진행도 긴장감을 제대로 느낄 만큼 빠르다. 시시각각 변하는 상황, 이 상황에서 움직이는 사람들, 또 하나의 사건들이 연이어 벌어진다. 적어도 이야기 자체만으로는 나무랄 데 없을 정도의 재미를 준다.

다만, 그 이야기 속에 묻힌 인물들과 주제의식은 좀 모호하다. 몇몇 중심이 되는 인물은 그 캐릭터가 잘 잡혀 있지만, 그들을 뒷받침 해주는 인물들과 그들이 서사 안에서 벌이는 일들은 언뜻 납득이 안 되는 부분들이 많다. '굳이 이런 행동까지 혹은 이런 사건까지' 라고 할 법한 장면들 꽤 나오고, 이런 부분들이 어떤 개연성을 갖는지 쉽게 이해하기가 힘들었다. 또, 그 일련의 과정 안에서 두 풍수사 '중범' 과 '도학' 이 하는 행동들은 어쩔 수 없는 운명 안에 놓인 인물이라는 관점에서 보면 이해가 되지만, 이야기를 끌고 가는 주인공이라는 관점에서 보면 참 아쉽기 그지 없다. 뭐랄까, 자신들의 뚜렷한 주관 없이 끌려 다니기만 하는 주인공들이라는 인상이 강하다. 한 번 부딪혀 보지도 못하는 주인공에서 어떤 매력을 찾기가 참 힘들었다.

또, 이 소설을 통해 어떤 주제를 던져주려 했는가 생각해보면, 언뜻 와 닿는 것이 없다. 전체적인 그림에서 볼 때 느껴지는 주제는 있으나, 과연 이것이 이 소설을 관통하는 주제인가라고 물으면 솔직히 자신이 없어진다.

아쉬운 점도 분명 눈에 띄지만, 이 소설을 그냥 있는 그대로 재미라는 관점에서만 보아도 좋은 소설이라 생각한다. 와 닿는 주제가 없어도, 인물의 행동들이 이해가 안 되어도, 빠른 전개와 서사가 주는 재미가 있는 소설이다.