-

-

건물의 초상 ㅣ 건물의 초상

김은희 지음 / 단추 / 2019년 11월

평점 :

나는 괴안동이라는 동네를 알지 못했다. 역곡역은 알고 있었다. 오래 전에 친하게 지냈던 후배 한 명이 소사역 근처에 살았다. 가끔 그 후배를 만나러 가는 길, 소사역의 전 역이 역곡역이었다. 역곡역에 멈췄던 차가 출발할 때면 조금 긴장했던 기억이 있다. 서너 번 취재를 가거나 다른 사람과 만나는 일로 역곡역에 내렸던 적도 있다. 그래도 그 정도 기억. 더는 없다.

..

괴안동은 역곡역을 가운데 두고 1호선 소사역과 온수역 사이의 중간 지점에서 남쪽으로 뻗어내린 동네다. 동네의 북쪽 경계는 1호선/경인선 선로를 따라 그어졌다. 그 선로와 꼭 나란하지는 않지만, 어느 정도 나란히 경인로가 지난다. 괴안동은 그 경인로 아래로 한참 더 펼쳐지지만, <건물의 초상>이 그리는 괴안동은 그 경인로에 면해 있거나 그 뒤편의 이면도로에서 볼 수 있는 풍경들로 제한된다. 책에 등장하는 여러 개의 주소를 카카오맵에서 검색해 로드뷰로 찾아보고 알았다.

..

<건물의 초상>은 보통 책들 구성과 달리 옆으로 긴 것을 위로 넘기며 보게 만들었다. 일반적인 책꼴을 90도로 돌려 만들었다고 생각하면 쉽다. 사진으로 찰칵 찍듯 잡아낸 도시 모습, 건물의 초상을 표현하기 위해 그런 방식을 택했을 것이다. 책의 실질적인 첫 페이지에는 책 중에 가장 작은 그림이 실려 있다. 얼마나 작은가 하고 손을 대보았더니 딱 손바닥만 하다. 손바닥 크기야 다 다르겠지만, 대략 어른 손바닥이라고 생각하고 자기 손을 들여다보자. 거기서 크게 차이나지 않는다.

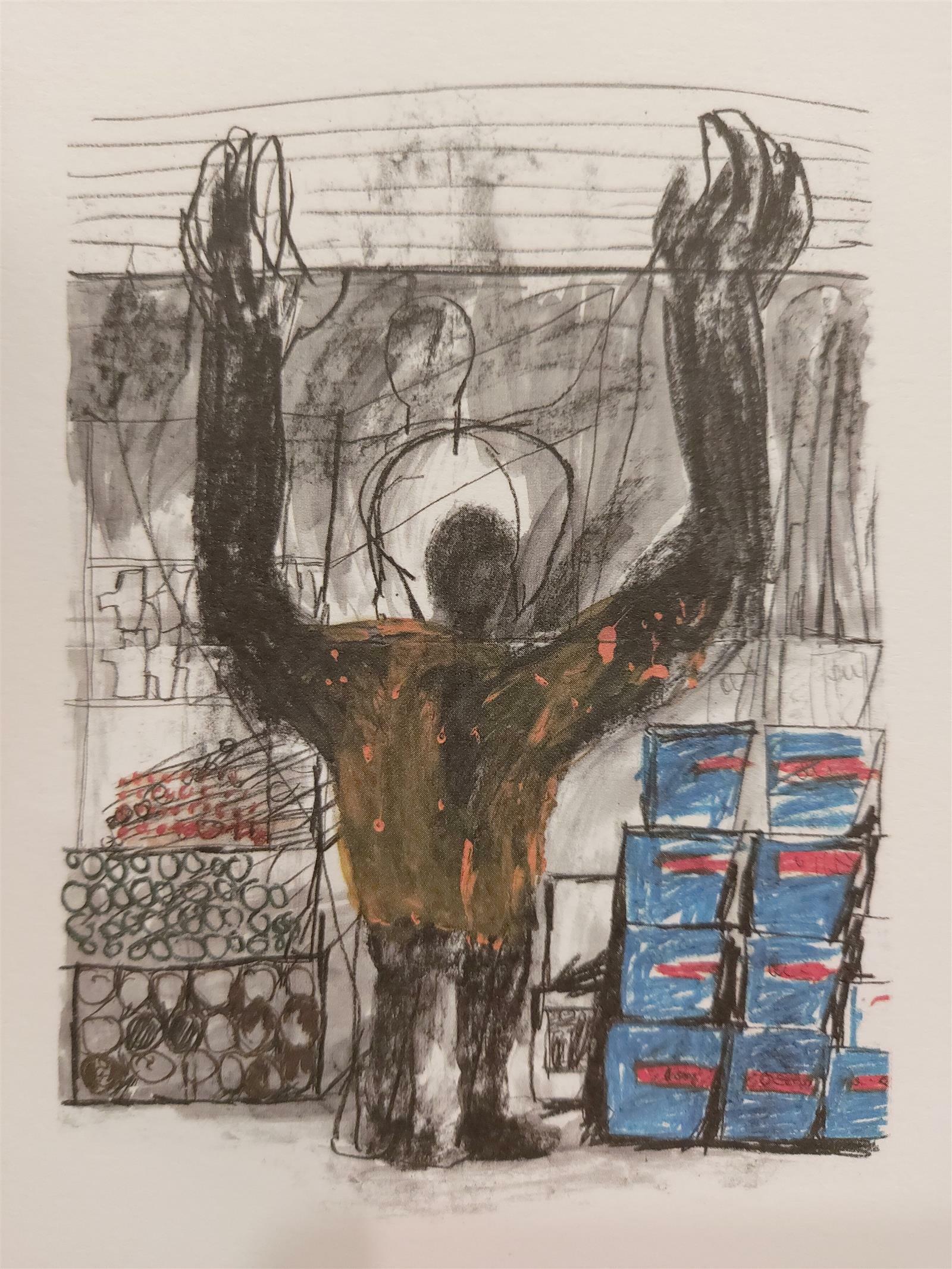

그림엔 아무런 소리도 담겨 있지 않은데 ‘드르륵’이나 ‘후우-’ 정도 소리를 상상해도 좋다. 누군가의 뒷모습이고, 이제 막 가게의 셔터를 올리고 있는 중이다. 셔터는 그의 머리치를 넘어서 거진 다 올라갔고 가게 안에 뭔가가 많이 쌓여 있다. 무슨 파이프 같은 것들.

뒷모습은 과장되게 그려졌다. 다리가 짧고, 몸통은 비대하고, 셔터를 들어 올리는 양팔과 양손이 가장 크게 그려졌다. 그림에서 제시된 비례로 받는 인상은 무슨 고릴라 같은 느낌이다. 상반신에 걸친 옷만 빼고 나머지 부분은 모두 검게 칠해져 있어서 더 그렇게 느껴지는 걸지도 모른다. 그리고 그림이 있는 페이지의 아래쪽 페이지에는 이런 말이 적혀 있다.

“매일 사람들은 자신의 우주를 들어올린다.”

..

매일 사람들은 자신의 우주를 들어올린다. 16부작 드라마가 결정적 짤방 몇 개로 승부를 보듯 <건물의 초상>은 이 결정적 문장으로 승부를 다 보았다. <건물의 초상>의 모든 말과 그림은 계속 이 말로 돌아오리라.

그 우주는 어떤 우주인가. “밥을 먹고 / 장을 보고 / 사람을 만나고 / 직장에 나가고 / 물건을 만들고 / 청소를 하고 / 요리를 하”는 그런 우주. “철가루가 날리는 작업장에서 / 담금질을 하며 / 온갖 약품 속에서 도색을 하며 / 수백번 허리를 굽혔다가 펼치며 / 반복을 통해 앞으로 조금 나아”가는 그런 우주. “반듯하지 않고 / 조금은 구부러지고 찌그러진 곳들에서 / 하루를 밀어올리며 들쳐올리며 / 다들 살고 있”는 그런 우주. 그리고 “자르고 접고 구부려서 쓸모를 만”드는 그런 우주. 일상과 노동이 나란한 우주!

일상과 노동이 나란하지 않은 세상은 얼마나 가짜 같을까.

..

<건물의 초상>은 일상과 노동이 나란한 괴안동의 한 풍경을 보여준다. 그래도 그림이 일상이나 노동을 구체적이고 직접적으로 그리고 있지는 않다. 보글보글 끓고 있는 찌개도 없고 신문지 깔고 먹는 짜장면도 없고 파이프나 공병 박스를 나르는 장면도 기계 선반에서 뭔가를 자르거나 만드는 장면도 없다. 사람들도 아주 가끔 등장할 뿐이다.

그래도 컴컴한 저녁, ‘출장중입니다’ 안내 종이가 내붙은 부일이엔씨의 환한 실내를 물끄러미 들여다보면서, 검고 짙게 내려앉은 어둠 속에서 빛나고 있는 환한 실내를 물끄러미 들여다보면서, 출장을 간 그이의 일상과 노동을, 물끄러미 들여다본다.

일상과 노동이 부사의 세상(물끄러미)과 동사의 세상(들여다보다) 사이에 진을 쳤다. 환한 대낮을 묘사한 그림도, 맥도날드 앞의 배달 오토바이 그림도, 태경스틸산업 앞에 세워진 차의 열린 차 문 그림도, 모두 그러하다. 책 속의 모든 그림이 맹렬히 그 일상과 노동의 우주를 품고 있다.

..

어쩌면 괴안동이 아니어도 괜찮았을까. 괴안동은 경인산업벨트의 한 단면이었고, 그러니 그 산업벨트의 다른 곳을 보거나 혹은 또 아예 그 산업벨트가 아닌 다른 동네여도 좋았을지 모른다. 솜씨 좋은 작가니까 다른 곳을 그려도 잘 그렸겠지.

그런데 그런 생각을 뭐 하러 해. 솜씨는 작가의 일부일 뿐인 걸. <건물의 초상>은 솜씨로 만든 책이 아니다. 작가는 괴안동의 가게와 공장, 현장들을 보고 다니며 거기서 자르고 접고 구부려서 쓸모를 만드는 시간들을 목격했다. 드르륵 셔터를 올리며 매일 자신의 우주를 들어올리는 그런 시간도. 목격이 거듭되며 작가도 그 풍경의 공모자가 되었다. 그리고 괴안동은 장소이자 시간에 붙여진 이름이 되었다. 여러 개의 진짜 주소가 등장하는데, 그것은 시간에 붙여진 주소이기도 한 것이다. 그러니 진짜 주소라는 말도, 하아, 의미가 없다.

누군가 담장 앞에 백일홍을 심었던 시간이 자르고 접고 구부려서 쓸모를 만드는 시간들과 함께 남았다. 그 시간들에 주소가 남았지만, 그리로는 편지를 보낼 수 없네.

그렇지만, 마음은 알고 있다. 기억되는 것은 사라지지 않는다.