-

-

안녕하다

고정순 지음 / 제철소 / 2016년 5월

평점 :

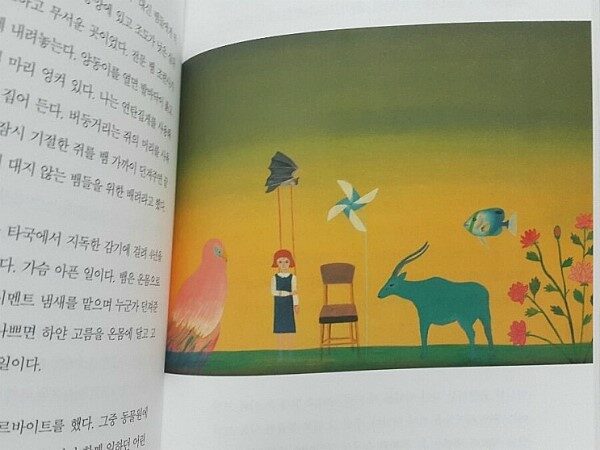

책 겉표지는 회색빛, 속은 초록빛. 이 책이 담고 있는 글과 많이 닮아있다. 작가 고정순은 영등포에서 보냈던 유년시절 이야기를 하나하나 들려준다. 가난했던 유년시절. 가난했던 영등포. 그 시절 그 동네의 색깔은 짙은 회색빛깔처럼 침침하고 눅눅했다.

오락실에 딸린 단칸방에서 살다가, 흙집으로 그리고 연립주택으로. 가족의 집은 점점 커졌고 나아졌지만, 작가 개인의 삶은 다시 또 가난의 시작이었다. 유학을 가서 그림을 배우고 싶다는 큰 꿈을 가지고, 아르바이트를 하며 돈벌이를 했지만 유학의 길엔 오르지 못했다.

다시 그림을 그려서 밥벌이를 해야겠다고 생각했지만 그것마저 부족을 메꾸기 위해 바둥대는 삶이었다.

출판사에 그림을 들고 가고, 2년여동안 책을 만들다 엎어지고. 결국엔 이렇게 책을 냈다.

글을 읽으면서 느낀 건 우여곡절의 인생을 겪었기 때문에 그 인생을 겪어낸 사람만이 할 수 있는 이야기로 책을 엮어냈다는 거.

작가의 유년시절과 20,30대의 삶은 회색빛이었지만. 그 시절이 결코 회색빛만은 아니었다는 것도 느낄 수 있었다.

영등포에 살면서 형편이 조금 나아졌을 때, 가족이 유일하게 떠났었던 첫 여행에서도 웃지 못할 일이 벌어진다.

민박집 주인이 돈을 더 많이 준다는 손님을 받고, 당시 열네 살이던 '나'와 가족들은 쫓아낸 것.

차도 없이 바리바리 싸들고 온 짐 속에 솥단지 하나가 있었는데, 그 솥이 논바닥을 구르던 순간 '내가 웃고 동생이 웃고 언니가 웃고, 운다고 면박을 당한 엄마가 웃었다(p.59)'

'살면서 울다가 웃을 때가 있다. 상황이 좋아진 것도 아니고 문제가 사라진 것도 아닌데 어이없이 웃음보가 터질 때가 있다.

그렇게 웃다 보면 문제에서 한 발짝 떨어져 다른 것들이 보이고 해결은 어려워도 나름 고난을 견디기는 수워해진다.'

울다가 웃을 때. 아마 감정이 바닥을 치고 올라오면서 '그래 잘 될거야'라는 생각을 가질 때 웃음이 나는 건 아닐까?

유학길에 오르기 위해 아르바이트를 하던 시절. '나'는 형광안료를 사용하여 벽화를 그리는 일을 했었다.

그 벽화들은 모텔에 걸리는 그림이었고, 어둠속에서만 빛을 발하던 그림들이었다. 하지만 3개월 뒤 회사는 도산되었고, '가난한 유학생이 되겠다는 나의 열망은 끓는 점 밑으로 곤두박질쳤다(p.109)'

'간절히 원해도 가볍게 무시당하는 바람들은 일찌감치 멀리하는 것이 좋겠다고 생각했다..

조각가가 되고 싶었던 나의 꿈은 그냥 꿈으로 남았다.. 남은 소망이라고는 빛이 환하게 들어오는 작업실을 갖고 싶다는 것뿐이었다.'

간절히 원해도 가볍게 무시당하는 바람..그 시절 젊은 '나'는 현실벽에 부딪혀 꿈을 접어야했고, 또 다른 꿈을 찾아야했을 거다.

'일찌감치 멀리하는 것이 좋겠다고 생각했다'라는 말이 '꿈 꿔봤자 소용없는 것들'이라고 씁쓸하게 들린다.

그 시절 젊은 작가의 나이는 25살정도였던것 같은데, 내 옆에 있다면 토닥토닥 등을 쓰다듬어 주고 싶었다.

회색빛의 가난했던 그 때를 지나왔으니 지금은 초록빛처럼 건강하고 푸른 인생을 살고 있었으면 좋겠다.