-

-

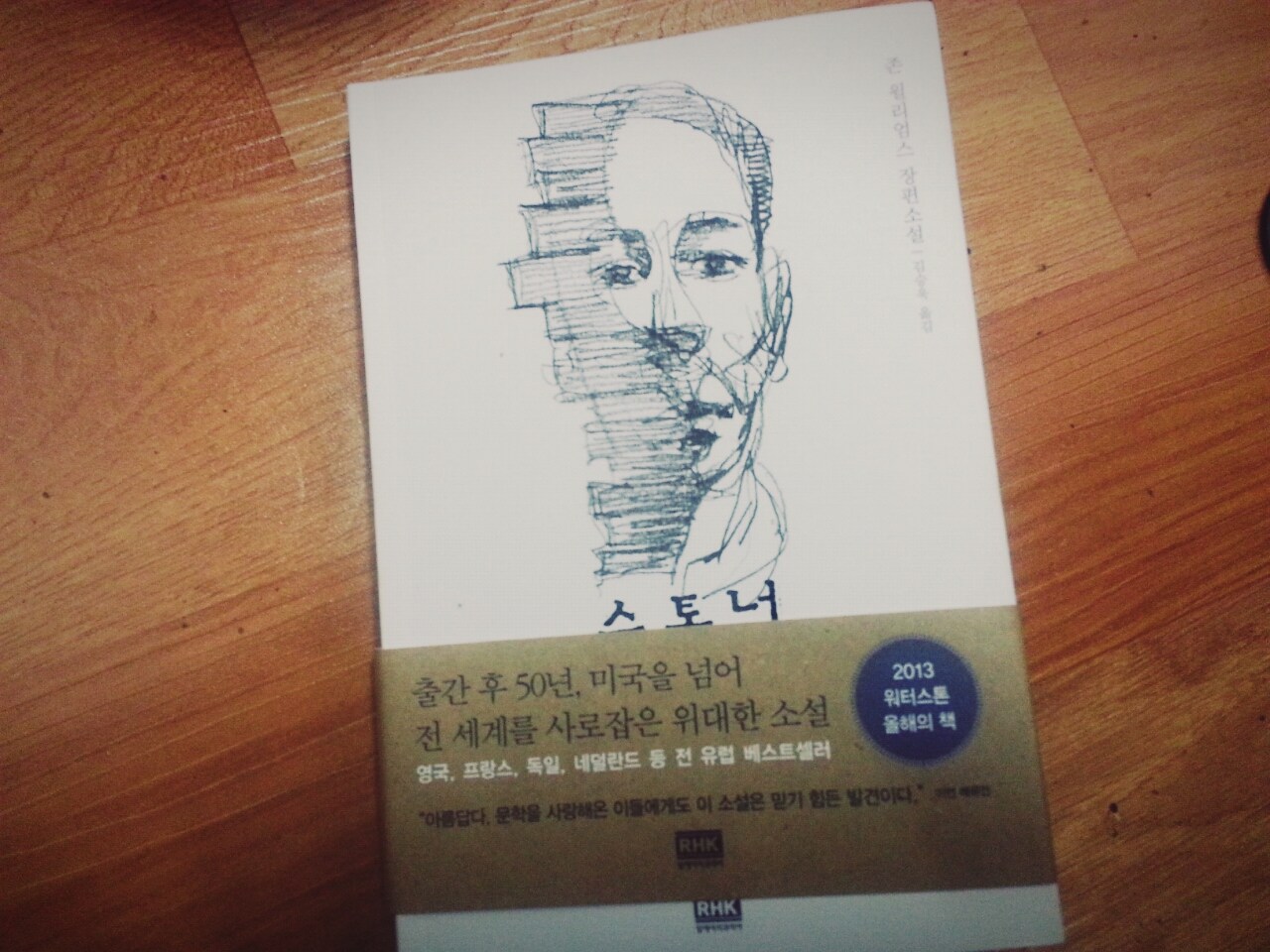

스토너

존 윌리엄스 지음, 김승욱 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2015년 1월

평점 :

평범하고 정직한 삶에 대한 동경

여기 아주 지극히 평범한 인생을 살다 갔다고 주장하는 남자가 있다. 농부의 아들로 태어났고, 우연찮은 기회에 어렵사리 농과대학에 들어갔다가 중도에 진로를 바꿔 교수가 되었고, 그러다 종양이 발견되어 생을 마감했다.

그의 이름이 스토너다.

이 굵직한 책을 모조리 읽어도 스토너란 인물이 엄청난 영감을 얻어 대학을 가겠다는 의지를 설파했다거나,

대학 교수로 성공하겠다는 의지가 커서 부모를 삼일 밤낮으로 설득했다거나, 잘 나가는 교수가 되어 세계적으로 업적을 쌓는 데 온 생애를 쏟아부었다는 얘기는 한 구절도 없다.

그는 보통 사람의 커리큘럼을 빼다 박아놓은 것같은 정적인 인생을 산 남자다. 역사책에 이 남자의 이야기가 없다는 건 아주 지극히 당연한 사실일 수밖에 없다. 한 것이 없는 인생에 무슨 특별한 가치를 부여해야 한단 말인가.

극적이지 않은 '인물'은 소설의 주인공이 될 '자격'이 없다.

나를 가르친 선생님께서 내게 해주셨던 말이다. 나는 이 <스토너>를 읽기 전까지만 해도 내 선생님의 의견에 전적으로 동감하고 있었다. 소설이라면 마땅히 독자를 끌어당겨야 하는 매력이 있어야 한다. 주목받지 않는 사람들을 간접적으로 흥분시킬 인물을 그려내야 마땅하다. 생각해봐라, <조선 제 4대 왕 세종>, <백성을 조선의 주인으로 만든 리더, 대왕세종> 이 두 문장 중 당신이 어디에 열광할지.

특히나 열정 페이로 인생을 소비하고 있는 풋풋한 20대의 대학생이라면, 화려하고 멋진 성공기를 탐내하는 젊은 피라면 따분한 '스토너'에게 매혹될 이유가 없다.

(소설 '스토너' 표지/RHK 출판사)

그럼에도 불구하고 우리는 스토너의 삶을 동경한다.

스토너의 삶이 단순했듯, 나의 삶도 그 못지 않게 단순하기 이를 데가 없는 까닭이다.

10대 시절의 나는 내가 무척 잘난 사람이고, 미래엔 세계를 좌지우지 하는 멋진 커리어를 가진 인간이 될 줄 알았다.(지금은 지난 '나 자신'이 몹시 부끄러워 밤 중에 몇번이고 허공에 발차기를 시도 중이다.)

20대의 나는 10대 때 꿈꿔온대로 거친 세상에 나아가 상상했던 대로 벌써 수백번도 도전하고 부딪치고 깨져 있어야 할 거다. 그런데 나는 여전히 10대 때의 나와 그닥 별반 다르지 않은 삶을 보내고 있다.(아무래도 30대 때도 허공 발차기는 여전히 진행 중일 것이다.)

나는 왜 쓸데없이 드라마틱한 인생을 탐했는가.

그러지 않아도 좋았다. 스토너처럼 어쩌다 얻은 교수 자리에 안주해 학생들을 잘 가르칠 생각만 하면 족해도 되었다. 재수없이 빽 좋은 찰스 워커 같은 문제아 학생을 세미나에 받아줬을 때 수업을 제대로 안 해도 F학점을 주지 말고 그냥 농사 짓는다는 마음으로 C학점을 뿌려 줬어도 좋았을 것이다. 물론 F학점을 주는 바람에 대학의 갑 오브 악마 였던 로맥스한테 20년 내내 승진을 좌절당하는 팔자였어도 잘리지 않았으니 되었다고 위로할 수 있다.

오히려 로맥스의 비열한 뒷공작에 친구인 스토너를 설득하는 고든 핀치같은 인간이야말로 위선적인 영웅이 아닐까? 세계 2차 대전이 터졌을 때 그는 참전하지 않는 스토너에게 정의를 위해 싸우지 않는다 욕했었다. 그리고 그는 전쟁이 종결된 후 새로 학장이 될 로맥스의 눈치를 보기 위해 스토너에게 문제아 학생에게 좋은 점수를 주라고 설득했다. 자신의 입장이 난처하다고. 그의 삶이 드라마틱할 지는 몰라도 우리가 존경하는 인생은 아니지 않나. 물론 실제 인생이었다면 비공식적인 일이었으니 우리는 고든 핀치같은 명예 학장만 기억하는 학생이 되어있을 것이다.

그래도 스토너는 갈굼 당하든 말든 교수직 관둘 때까지 잘 해먹었다. 한 번이지만 자기 이름으로 책도 냈다.

적어도 하고 싶은 일은 적당히 하고 살았다. 이게 왜 실패작인 인생인가.

우리의 삶에서 녹아내는 모든 행복과 슬픔, 쾌락과 좌절, 영광의 기억은 나 자신의 것이다. 남에게는 따분하고 단조로운 나의 생생한 삶의 감각이다!

덤덤하지만 이게 우리의 인생이고, 삶이다. 한 가지 소설스러운 점이 있다면, '스토너'라는 사람이 죽었다고 진짜 사람이 죽은 것처럼 슬프지 않다는 정도다. 끝났구나. 그런 느낌이었다.

누구든 결국 이렇게 혼자가 되는 구나. 그런 느낌이었다.

('스토너'의 저자, 존 윌리엄스( 1922 ~ 1994))

소설 쓸 때 조심하자, 자기 신상 정보를 제 손으로 털겠다.

작중 주인공 이름은 윌리엄 스토너, 이 저자 이름은 존 윌리엄스. 탁 느낌이 왔달까. 소설에 주인공이 미주리 대학에서 학위받는 게 나오는데 아니나다를까, 이 저자 미주리 대학에서 박사학위 받았다.

...소설이 아니라 자서전을 쓴 거였나 살짝 코난이 된 기분이었다.