-

-

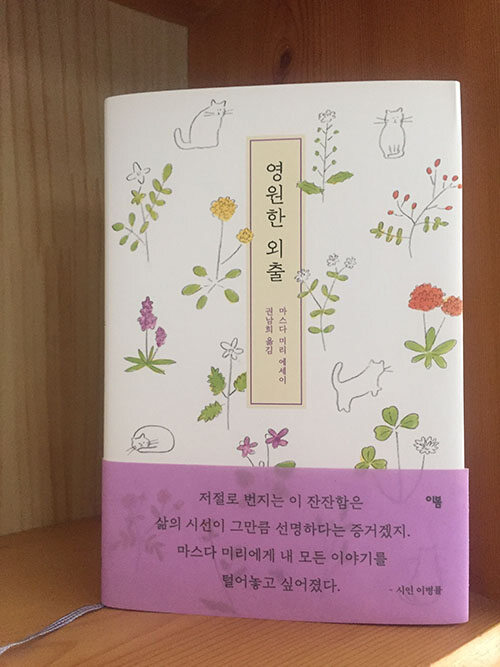

영원한 외출

마스다 미리 지음, 권남희 옮김 / 이봄 / 2018년 12월

평점 :

절판

아빠의 발인이 있던 날, 엄마는 아빠의 무덤 앞에서 당신 새 집이 참 좋다고 했다. 볕도 잘 들고 튼튼하고 예쁘게 잘 지어졌다고. 무덤을 쓰다듬으며 말했다. 그렇구나. 이 곳은 아빠의 새 집이구나. 아빠 혼자 먼저 이사를 왔구나 – 눈발이 내리는 12월초 그 생각을 했다. 그리고 아빠의 장례식을 치룬 뒤 집으로 돌아온 얼마 후 「영원한 외출」을 읽었다. 읽으면 엄청 울 거 같은데… 생각하며 망설이다 그냥 지금 맘껏 울자고 결심하고 읽기 시작했는데 아니나 다를까 몇 페이지 읽다가 아빠를 생각하며 울고, 종일 잠만 자서 밤에 잠을 설치는 아빠에게 그럼 안 된다고 했던 나를 생각하며 울고, 병원을 싫어해서 조금 움직일만하면 집으로 돌아가고 싶어하셨는데, 마지막 한 달을 꼬박 병원에 계시다 돌아가신 아빠가 생각나서 울었다. 그리고 돌아가신 뒤 은행, 보험 등 서류가 동반되는 일들의 번잡함에 공감하며 웃었다. 가까운 이 – 가족의 죽음은 이렇게 슬프고 계속해서 슬픔이 몰려오는데 할 일이 많고 좀 귀찮구나 생각하며.

그리고 조금 지나 가족들에게 이 책의 이야기를 했다. 다들 똑같더라. 근데 그렇게 아빠가 유별난 줄 알고 짜증을 냈다 – 며 얘기했다. 그런 이야기를 할 땐 웃었다. 헛웃음일 때도 있고 재밌을 때도 있었다.

마스다 미리는 어떻게 지내고 있을까?

아빠가 아프실 때도 그랬지만 돌아가신 뒤에도 일상엔 큰 변화가 없다. 하지만 불현 듯 떠오르는 순간들이 있다. 미소 지으며 기억하기엔 아직 기억하는 많은 것들이 슬프고 후회스럽다. 이제야 처음으로 소중한 이를 떠나보낸 다른 사람의 마음은 어떨지 – 쉽게 위로할 수 없지만, 함께 있어주고픈 마음으로 생각한다. 이 책보다도 이 책을 쓴 마스다 미리에 대해 생각하는 게 그렇다. 일상은 너무나도 잘 흘러가고 잘 웃고 신나게 보내며 때때로 행복을 이야기 하지만 한 켠에 함께하는 떠난 이에 대한 기억, 추억, 슬픔.

아빠가 한참 아프실 때 아빠와 통화한 내용을 기록해두기도 하고, 기억해두고 싶은 이야기를 써두기도 했지만 몇 번밖에 못 썼고 아빠가 돌아가신 뒤 나의 기록은 멈췄다. 「영원한 외출」을 읽은 뒤 나는 다시 아빠에 대한 기억을 남겨두고 싶었지만, 아직까지 쓰지 못했다. 글을 못 써서, 그리고 밤에 아빠가 생각나면 우느라 지쳐서 다음 날 힘든데 글을 쓰다 보면 울게 되는 이유가 겹쳐졌다. 그래서 지금 다시 「영원한 외출」을 읽고 리뷰를 쓰는 건 이 기회로 다시 쓰고 싶어서. 많은 걸 잊기 전에 기억해두고 싶어서다.

얼마 전 아빠의 생신이였다. 맞는건지 모르겠지만 돌아가신 뒤 첫 생신에 맞춰 다 같이 밥이나 먹자고 본가에 모였다. 생각해보면 웃기고 어처구니 없다. 아빠 생신은 딱 바쁘기 시작한 봄이라 선물을 보내고 전화를 하는 게 다였는데 돌아가신 뒤에야 짧은 시간을 이용해 아빠 없이 모두 맛있게 밥을 먹다니. 아빠가 화를 낼지 웃을지 아직도 모르겠다. 그런 생각은 혼자하면 슬픈데 가족들과 함께하면 웃게 된다. 소중한 이를 떠나 보낸 이들도 함께했던 다른 사람들과 감정을 공유하며 일상을 잘 살아가면 좋겠다고 생각한다. 「영원한 외출」을 읽으면 그러한 것처럼.