-

-

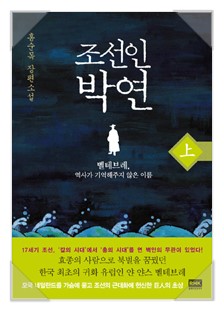

조선인 박연 - 상 - 벨테브레, 역사가 기억해주지 않은 이름 ㅣ 조선인 박연

홍순목 지음 / 알에이치코리아(RHK) / 2013년 5월

평점 :

절판

지은이 홍순목

벨테브레. 역사가 기억해주지 않은 이름

명청 교체기와 왜란, 호란으로 나라가 어지러울 때 세계는 조선이 모르는 새로운 시대를 열어가고 있었다.

서구 열강들이 자신의 입지를 넓히기 위해, 또는 새로운 문물 교역을 위해 멀리 더 멀리 뻗어나가고 있을 때였다.

얀 얀스 벨테브레는 네덜란드동인도회사의 소속 선원으로 무역선을 타고 여러나라를 돌아다녔다. 그러다 불미스러운 일로 선장을 무인도에 내치고 다른 선원들과 살기위해 해적질을 하게 된다. 풍랑을 만나 아무도 모르는 미지의 땅 꼬레 조선에 표류하게되고 그뒤로 평생의 삶을 조선에서 살게 된다.

그와 그의 동료,히아베르츠와 피에테르츠는 왜의 첩자라는 의심속에 고문을 당하고 목숨이 위태롭게 되었지만 그의 총솜씨를 본 이완과 구연수에 의해 외인아병으로 있게 된다. 조선인으로서 살게 되긴 했지만 그들의 고초는 심했다. 양귀라고 멸시를 당하고, 양반들의 연회에 나가 춤과 노래를 부르는 등 꼭두각시 노릇까지 해야 했다. 그러는 속에서도 그들은 조선이라는 나라에 살고 있는 진짜 주인, 백성들의 삶을 체험하게 되고 그들의 마음을 점점 알아가게 된다.

왜구를 소탕하고, 병자호란을 겪으며 외인아병의 용맹함과 출중함을 보이기는 하지만 언제나 그들의 공은 뒷전으로 밀렸다. 그 와중에 히아베르츠와 피에테르츠는 장렬한 죽음을 맞고, 그들과 동거동락 했던 부르카가 목숨을 잃는다.

효종이 즉위하여 본격적인 북벌정책을 펼친다. 약 10년간의 준비과정에 벨테브레 박연은 대포를 만드는데 주력을 한다.

비록 효종의 갑작스런 죽음으로 그 결실은 보지를 못했지만 그는 처음으로 귀화한 도래인으로서 그 누구보다 조신백성을 사랑하며 살았던 사람이었다.

"하지만 신명은 절대 저 가여운 백성들을 돕지 않을 것입니다. 전쟁에서 이기고 지는 일과는 무관하게 저들은 죽음을 피하지 못할 것입니다. 나라로부터, 신명으로부터 버림받은 채 굶주려 죽고 적의 손에 맞아 죽는 것이 저들의 피할 수 없는 운명입니다."

"그렇다면 그대는 어찌하여 이 일에 이토록 열심이란 말인가?"

"나라가 버리고 신명이 버린다 하여 사람마저 버릴 수야 없는 일이옵니다 .사람마저 저 백성들을 버린다면 저들이 너무 가엾지 않겠사옵니까."

"박 공. 그대의 나라는 어디인가?"

"신의 나라는 조선이옵니다. 전하."

- (하권 p 389)

박연은 구한말 조선에 들어온 외국인들 처럼 조선에서 대접을 받았던 사람이 아니다. 오히려 이른바 지식인층인 양반들에 의해 멸시를 당하며 고초를 겪었다. 그런 그가 마지막에 조선을 떠날 기회가 있었을 때도 떠나지 않고 남았던 것은 무엇이었을까?

정말 조선의 그의 나라가 되어서였을까?

아마도 조선인들이 사는, 순박하고 맑은 조선인들이 사는 그 나라 조선을 사랑한것이리라.

우리는 무엇을 위해 싸웠던 것일까. 그들은 무엇을 위해 죽어갔을까....

이완이라면 대의라고 말했을 것이다. 나라와 민족을 위한 자랑스러운 대의.......

하지만 우리에겐 아니었다. 그들의 그 밝고 아름다운 대의가 윌와 무슨 상관이란 말인가. 아니, 과연 인간에게 목숨을 버려도 좋을 대의란 것이 있기나 한 것일까. 나라든 민족이든 신이든 인간에게 죽음을 강요해도 좋을 대상은 목숨조차 아깝지 않을 만큼 사랑하는 인간밖에는 없는 것이다. 그 밖의 것은 모두 거짓이다.

- (하권 p197)

사실 그에 대한 기록은 많이 남아있지 않다고 한다.

그렇기에 전체적인 윤곽외에는 소설적인 가미가 많이 들어갔을 것이다. 어디까지가 진실이고, 어디부터가 허구인지는 알 수가 없지만 자신의 고향인 아닌 곳에서 아무런 미련도 남지 않은 조선을 위해 그가 한 노력과 업적은 진실여부를 떠나 놀라운 일이라는 생각이 든다.

희소한 기록일망정 나는 그의 생애를 역사적 사실에 바탕해 재구성하려 노력했다. 하지만 이 소설에서 엄정한 역사의 자취를 찾으려는 것은 가치있는 노력이 아니다. 내가 더 큰눈으로 주목한 것은 소설적 진실이었다. 소설을 쓰는 동안 역사적 사실과 소설적 진실이 충돌할때 나는 망설이지 않고 후자를 택했다. 소설의 내적 논리에 따라 의도적으로 사실을 변형시킨 부분도 있다. 하지만 실체가 없는 그림자는 없다. 이 소설에 드러난 모든 이야기는 역사적 사실의 불투명한 그림자이다.

- (상권 p6)

전체적으로 상당히 방대한 내용이지만 쏙 빨려들어가 읽었다. 역사적으로 변화가 많았던 시기라 배경지식에 대한 사전조사가 상당했으리라 짐작이 된다.

효종의 북벌론에 대한 새로운 시각도 볼수 있었다. 나는 역사시간에 그의 북벌론이 우리나라의 자주성을 드러낸 것이라고 배웠다. 그러나 그 시대의 떠오르는 세력인 청을 오랑캐의 나라라고 끝까지 무시하고 앞에서는 벌벌 기는 이중적인 조선정치가들의 잘못된 인식은 조선을 계속 약한 나라로 남게하는 결과를 낳게 했다. 진위는 알수 없으나. 우암 송시열이 효종에게 이제 그만 북벌을 준비하고 백성을 돌아보아달라고 이야기 한것은 아마도 작가의 바램이지 않았을까 싶다.

벨테브레 박연과 그의 동료들에게 그런 대접을 하지 않고 그들을 통해 새로운 세계에 눈을 떴더라면 조선은 어떻게 변화가 되었을까?

그럼에도 불구하고 조선과 조선인을 사랑한 박연, 그를 우리는 기억해 줄 필요성이 있다.