-

-

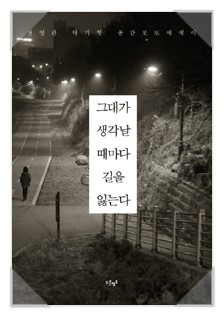

그대가 생각날 때마다 길을 잃는다 - 전영관.탁기형 공감포토에세이

전영관 지음, 탁기형 사진 / 푸른영토 / 2013년 4월

평점 :

지은이 전영관

찍은이 탁기형

좋은 책을 만났다.

한번에 읽어버리고 책을 쓰다듬으며 미소짓는 그런 책이 아니라

한 챕터를 읽고 잠시 책을 덮고 생각하게 하고, 한 문장을 읽고 다시 되뇌이게 만든다.

어떤 문장은 마음에 와닿고, 어떤 단어는 어렵고, 어떤 글에는 반대 의견을 내고 싶다.

그러나 다 읽고 나면 뇌속에 기름을 칠한 듯, 멋진 교향곡을 듣고 귀청소를 한듯, 마음은 뿌듯하고 머리에 울림이 가득하다.

시인들은 소설가 보다 글을 어렵게 쓴다.

아니, 쉽게 쓸때도 많지만 꼭 어려운 글을 책 앞머리에 놓는다. 무슨 선전포고라도 하듯이...

그래서 무슨 책이든 특히 시인들의 에세이집을 읽을땐 첫 몇 챕터를 넘기기가 참 힘들다.

나의 감성과 뇌가 그들의 언어에 적응하는 데 시간이 걸리는 지도 모른다. 그러다 뒤로 갈수록 쉽고 술술 풀린다.

때로는 자신의 목소리로, 때로는 실연당한 젊은 여인의 목소리로, 세상을 향해 삿대질을 해대는 젊은이의 목소리로

그의 글은 책속에서 여러형태로 울리고 있다.

그의 이야기에 100% 동의하지 못한다 할지라도 그의 논리에는 수긍할 수 밖에 없음에 그의 필력이 돋보인다.

이 책은 특히 여운이 있는 사진과 함께 해 더 아름답다.

먼저 사진과는 상관없이 글 부터 주욱 읽어내려가기를 권한다.

다음 사진 만을 유심히 보았으면 한다. 그러다 마음에 닿는 사진이 있으면 글을 함께 읽어보면 좋다.

사실 어떤 것은 글과 사진이 완전 매치한다고는 할 수 없지만 그 여운을 같이 하려한 흔적이 역력하다.

처음에는 늘 하던 식으로 내 마음에 닿는 문장에 포스트잇을 붙였다.

하지만 그 갯수가 점점 늘어가자 포기해버렸다.

좋아서 붙이기도 하고, 이해가 안되서 붙이기도 하고, 이건 동의 할수 없어서 붙이기도 하는ㄷ,

이러다가는 책 에 포스트잇을 도배하게 생겼다. (포스트잇을 감당할 경제적 능력이 안되네.^^)

책 뒷갈피에 적힌 문구가 적절하다.

- 아울러 이 책은 시와 산문의 접경 지역을 저공 비행하는 문장들의 격납고다. 문학을 꿈꾸는 독자라면 가까이 두고 수시로 읽어야 할 백과사전이다. -

옆에 두고두고 읽어보며 느낄 만한 책이다.

몇가지 문장을 추려 보려 했지만 어려운 작업니다.

아마도 얼마후에 내가 다시 이 책을 집는다면, 오늘 여기 올린 문장들을 다 갈아치울지도 모른다.

그러나 지금의 느낌으로 몇가지를 올린다.

슬픔은 식물성이다. 나무에 칼을 그었을 때처럼 상처는 순식간이고 치유는 오랜시간 느리게 지속된다. 이별이란 당장 이 순간 이후로는 다정한 얼굴을 볼 수 없다는 격리 처분이다. 황망으로 밤을 보내겠지만 그리움보다 절망이 더 급작한 까닭에 실감할 겨를이 없는 것이다.

(중략)

그러나 그리움은 동물성이다. 매복한 상태로 숨소리도 없다가 목덜미를 향해 솟아오르는 맹수다. 숨이 끊어지지 않아 버둥거리는 몸을 산채로 뜯어 먹는다. 쏟아진 내장을 내 손으로 주워 담게 만든다. 어느새 전신을 감고 서서히 죄며 늑골이 으스러질때까지 풀지 않는 비단 구렁이다. 비명도 친친 감겨 울대를 벗어나지 못한다. 허벅지를 천천히 올라오는 독거미다. 움직이는 순간 목숨은 끝장이다....... (p134,135)

겨울이란 종일 허기지는 시절이어서 따듯한 목넘김이 절실한 것이다. 달곰한 팥죽도 좋고 감장김치 숭숭 썰어 넣은 칼국수도 후끈하리라. 아랫복에 앙궈뒀던 감투밥을 상에 올리고 쪽파가 자맥질하는 된장찌개 하나면 족하리. 그러나 차가운 동치미도 마음을 데우는 음식이어서 이가 시리게 베어 물던 맛이 그리운 것이다. 외딴 집 섬돌에 놓인 고무신이 저희들끼리 눈을 맞아도 왠지 춥지는 않은 것이다. 시선이 푸근해지고 구들에 온기가 돌 듯 마음 어딘가로 뜨듯한 기운이 번져 나간다. 그런방에 세 식구 모여 앉아 저녁을 먹고 싶다. (p153)

악독한 자들에게는 살가운 가족이 있는 것처럼 모진 겨울도 숨을 고른다. 언제 그랬냐는 듯 낯선 얼굴로 풀어졌다. 찬물에서 건져낸 펴양냉면만큼이나 질겨 보이던 수양버들에서 날씨 덕에 물렁한 봄기운이라도 만져질 것 같다. 스스로도 견딜만하다 싶은지 하늘하늘 면발을 흔든다. 어느 신께서 참으로 드시려 했나 보다. 연로한 양반이라 치아가 시워찮아서 푸욱 삶으라 했나 보다. 봄날이라면 울긋불긋 철쭉 무더기가 김치로도 보이고 차곡차곡한 개나리 무리들이 단무지를 대신 할 수도 있었을 텐에, 찬도 없이 국수 한 그릇 때우시려나 보다. 겸상할 깜냥도 아니면서 기웃거린다. 연일 몰아치던 추위가 허기만 남기고 갔다. (p340)