-

-

시인의 책상 - 꿈꾸는 청춘을 위한 젊은 시인들의 몽상법

김경주 외 지음, 허남준 사진 / 알에이치코리아(RHK) / 2013년 4월

평점 :

품절

지은이 김경주, 김승인, 박성준, 박진성, 서효인, 오은, 유희경, 이이체, 최정진, 황인찬

솔직히 난 시가 어렵다.

작가의 생각과 사상, 말하고 싶은 것을 길게 써내려간 소설과 달리

몇가지 의미있는 단어에 함축되어 표현 되어 지려니 아무래도 이해하는 우리가 힘들게 여겨지는 건 당연할 수도 있다.

그런 시인들도 얼마나 생각에 생각을 더하고 창작 고통의 시간을 지내며 시를 만들어 낼까?

그들이 만들어 낸 시들을 읽어보면 참으로 대단하다는 생각이 든다.

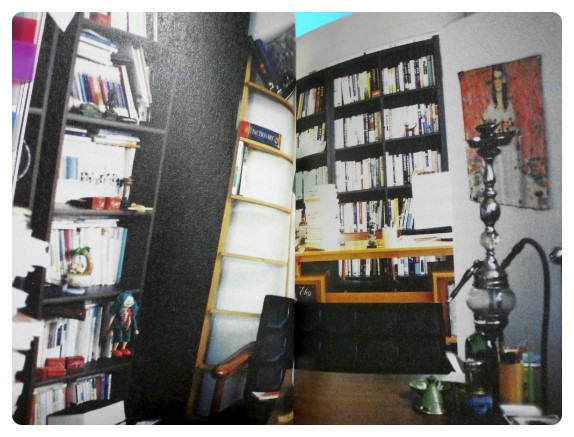

시인들은 어디서 창작을 할까?

주로 자신의 책상이겠지?

그 책상에는 무엇이 놓여져 있고, 그 책상은 시인에게 어떤 의미일까?

이런 생각들에서 시작된 이 책은 10명의 젊은 시인들의 자신의 책상에 대한 단상과 시 한편이 수록되어 있다.

어떤 시인은 슬픔의 기억이, 어떤 시인은 사랑의 추억이, 또 어떤 시인은 아무것도 할수 없는 책상의 의미들이 수록되어 있다.

책이 빼곡히 들어선 자신의 책상에서 창작을 하려면 몇번이나 몸부림을 칠때도 있을 것이다.

오해라고, 오해. 카페 주인이 카페를 천 번이나 때려치우고 싶었듯이 작가도 책상 물림을 늘 때려치우고 싶어 한다면 내 말이 지나친걸까?

(p67)

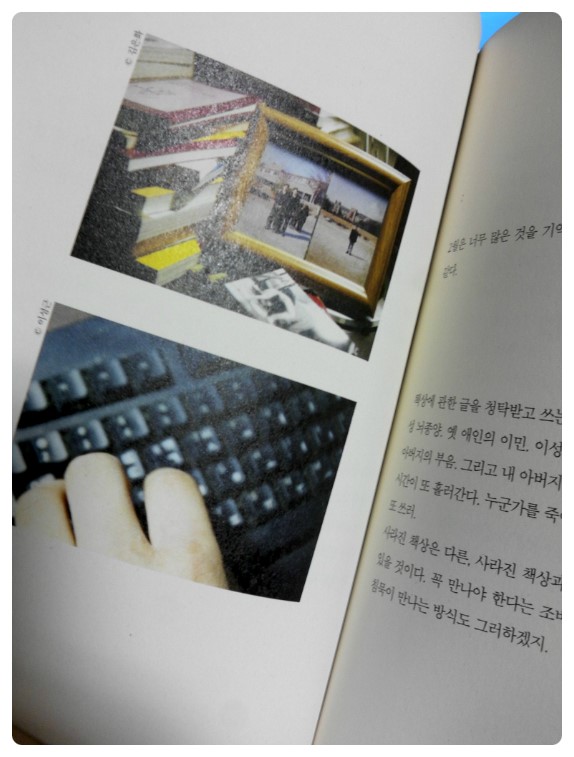

책상에 앉아 수많은 일들을 함께 하는 이도 있을 것이다. 한마디로 책상과 혼연일체...

글을 시작하는 순간도, 마치는 일도 책상과 함께한다. 책상을 떠나고 싶고, 책상으로 돌아오고 싶다. 지금 책상에는 섬유 탈취제, 머그컵, 오래된 시집 몇권이 있다. 키보드와 모니터가 있다. 그와 그녀와 당신의 그녀와 그녀의 그가 있다. 미치지 않을 도리가 없는 공간이다. 옆방에서 누군가 손짓한다. 어서 광기의 사각형에서 내려오라고. 잠깐 그말에 따르기로 한다. 어차피 다시 돌아올 것이니 크게 상관은 없다. 책상은, 한없이 많은 거기가 수없이 많은 그때와 만나는 하구다. 나는 그렇고 이렇고 저렇게, 흘러가면 되는 것이다. 나는 책상에 없고, 그들은 책상을 떠돌것이다. (p95)

때로는 책상에서의 기억이 창작을 할 수 없게 만들어 다른 장소를 찾게 만들 수도 있다.

침대를 책상 삼아 글을 쓰는 버릇, 누나의 다락방, 누나가 자주 쓰러졌던 자개 책상은 곧 내게는 '죽음'과 가까운 유사 이미지들이었다. 당장에 죽을 것 같은 기분으로 시를 쓰고, 자살하는 대신 살겠다고 시를 썼다. 그러다가 여기까지 나를 몰고 온 것이다. (p59)

책상은 그저 그 자리에 앉아 주인을 기다린다. 스스로는 아무것도 할 수 없지만 엄청난 일이 그 위에서 일어날 수 있는...

내가 무언가를 하지 않으면 아무런 일도 생기지 않는 유일한 장소, 조용함이 켜진 책상을 눈 밟는 소리가 지그시 깊게 누른다. (p199)

작가들의 고뇌와 생각들을 알 수 있는 잔잔한 책이다. 차분히 읽고 있으면 나도 함께 시를 쓰는 듯한 기분도 들었다.

특히 마지막 작가의 시에 대한 생각은 충분히 공감되었다. 시가 어떤 순간 씌여지고, 그 시가 씌여짐으로 작가 자신에게는 어떻게 흔적을 남기는지.

아마 나도 조용히 시를 하나 써야 할듯 싶다.^^

나에게 시가 되는 것들은 대개 조금도 특별하지 않은 순간들이었다. 백과사전에 적힌 문장을 읽을 때, 냉장고가 돌아가는 소리를 들을때, 비온 뒤의 길이 젖어 있을 때, 일상의 사소한 순간들이나에게 시가 되고는 하였다. 특별한 것은 머릿속에만 있는 것이다. 특별한 것은 놀랍지 않은 것이다. 진정으로 놀라운 것은 언제나 생활의 아주 작은 부분에 숨겨져 있고, 그것의 사소함과 소박함이 우리를 놀라게 하며, 그것은 우리의 생활을 생활 아닌 어딘가로 데려가곤 한다. 그러나 간혹 특별한 어떤 기억들은 시가 되어 남기도 한다. 좋아하는 사람과 헤어졌을 때, 그 사람을 더 이상 만날 수 없게 되었을 때, 과거 시제로 밖에는 말할 수 없는 어떤 장면들이, 반복 불가능한 그 순간들이 시로 발아하곤 하는 것이다. 그렇게 해서 한편의 시를 써냈을 때, 나는 그 사람과의 기억을 서서히 잊게 되고, 이후로는 잘 기억이 나지 않는 까닭 모를 아픔만 오래 남는다. (p219)

한가지, 몇몇 작가들의 에세이는 너무 어렵다. 시인들이라 그런지 단어의 연결이 너무나 심오(?)하다. 그 흐름을 따라가기가 어려워 순간순간 맥을 놓칠때가 한두번이 아니었다.

개인적인 견해로는 조금 쉽게 써주셨으면 하는 바램이 있었다.^^

오탈자

p48 - 다녔던 같다. → 다녔던 것 같다.