-

-

128호실의 원고

카티 보니당 지음, 안은주 옮김 / 한즈미디어(한스미디어) / 2020년 3월

평점 :

가제본은 처음 받아봤다.

실은 가제본이 존재하는지도 몰랐다.

책은 좋아하지만 책이 어떻게 만들어지는가에 대해서는 생각해본 적이 없었기 때문이다.

책을 사면 으레 따라오는 띠지라든가 책 뒷면에 추천인의 장황한 소감이라든가

어느 상을 탔고 작가의 전작이 어떻게 되는가 등등의 문구 없이

제목만 있는 간결한 표지와 매끈한 종이만으로도 충분하다는 것을 가제본을 받고서야 알았다.

책을 받자마자 매끈하고 깨끗하고 순수해 보이는 첫인상에

마치 내가 작가와 친분이 두터워서 완성본을 세상에 내놓기 전에 수줍게 나에게 먼저 주는 선물 같은 기분이 들었다.

개인적으로는 가제본으로 읽게 되어 이 책의 따뜻함이 더 와닿았지 않나 싶다.

다만, 차례를 보자마자 깜짝 놀랐는데

가제본이라 그런지 아니면 실제로도 이렇게 출판되는지는 모르겠지만

차례를 이렇게 적는 것이 과연 의미가 있을까 싶을 정도였다.

눈에 들어오지 않아서 다 읽지도 않았다;

바로 아래 사진처럼 되어 있기 때문이다.

128호실의 원고 - 차례

책을 읽어보면 알겠지만 차례의 내용은 저렇게 밖에 될 수가 없다.

왜냐하면 이 책은 서간체 소설이기 때문이다.

처음부터 끝까지 편지 형식을 가지고 있다.

작가가 개입해서 중간에 상황을 설명해 주거나 등장인물을 별도로 조명해 주지 않는다.

단 한마디도.

읽다 보면

'그리고 얼마 뒤 어쩌고저쩌고 하게 되었다. 그가 편지에 쓴 내용 대로였다' 정도의 설명이 나오고

누군가가 새로이 등장하면

그 사람에 대한 배경지식이나 최소한 외모에 대한 묘사라도 나올 줄 알았는데

그런 내용은 전혀 없었다. 사실 그런 내용이 필요하지도 않았던 것 같다.

등장인물들의 편지 내용을 통해서만 해당 인물에 대해서 알 수 있어서 아쉬울 거라 예상하겠지만

우리가 그들을 충분히 알 수 있도록 많은 편지들이 오가고 많은 내용이 적혀있기 때문에

소설을 시작하며 친절하게 등장인물들을 소개해주었지만 차례와 비슷한 느낌으로 읽어보기만 하면 될 것 같다.

128호실의 원고 - 등장인물 소개

책의 설명만 들었을 때는

"30년 전 사라진 원고가 있고

그 원고가 작가에게 되돌아가기 전 여러 명의 독자들이 생겨났다."라고 해서

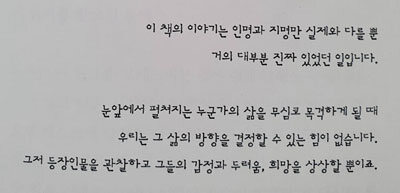

당연히 작가의 상상력으로 쓰인 소설이라고 생각했는데

진짜 있었던 일이라니. 책을 다 읽고 나서도 그 점이 가장 놀라웠다.

진짜 진짜 있었던 일이다니.

원고를 잃어버릴 수도 있고 그 원고를 다른 누군가가 발견해서 작가에게 돌려줄 수도 있겠지만

그렇게 오랜 세월이 지나고서 원고가 지나온 길을 되돌아볼 수 있다니 말이다.

나도 어떤 원고를 주웠다면, 그리고 그 내용이 나의 마음에 와닿았다면

그 작가에게 원고를 돌려주려거나 그걸 계기로 그 작가를 만나고자 했을 수는 있다.

하지만 내가 그 원고를 발견하기 전에 또 다른 누군가가 그 원고를 본 것을 알았다고 하더라도

결코 그 사람을 찾기 위해 편지를 쓰는 행동은 하지 않았을 것이다.

편견이겠지만,

만일 우리나라에서 내가 원고의 발자취를 함께 찾고자 호기심을 발휘해서 연락을 하게 된다면

나는 그 사람이 누구며 어떤 일을 하고 있고 나이가 어떻게 되며

나에게 안전한 사람인지 성격이 원만한지 내 편지를 인터넷에 올리지는 않을지 등등을 먼저 따져봤을 것이다.

괜한 짓을 해서 문제를 일으키는 사람이 되지는 않을까 전전긍긍하면서 말이다.

물론 검증된 누군가에게 편지를 보낸다 해도 첫 편지만이 보내질 뿐 그 뒤에는 카톡이나 문자로 이야기하게 될 것이다.

그러니 이 책에서 말하는 사랑이나 따스함 같은 것은 없을 것이다.

가슴을 울리는 소설이 아니라 가슴을 치며 통곡할 범죄소설이 될 수도 있다.

그렇기 때문에 이 책의 등장인물, 아니 진짜 있었던 일이니까 실제 각 편지의 주인공인 그들.

단순히 주인을 잃어버린 소설 원고를 어쩌다 읽게 되었다는 이유만으로

편지를 주고 답장을 받을 수 있고

그로 인해 어떠한 사실을 알게 되어도 서로 외면하거나 비난하지 않고

편지 속 대화 만으로 친밀감을 느껴 속마음을 내보일 수 있었다는

그 사실이 부럽기도 하고 신기하기도 했다.

첫 장을 읽었을 때는 단순히 원고를 찾아주는 이야기처럼 보인다.

마치 어느 대륙에서 흘려보낸 유리병 속 편지가 저 멀고 먼 대륙 어딘가에서 발견되었다는 신문기사처럼 말이다.

안나 리즈 브리아르가 보내는 편지

파리 모리용가, 2016년 4월 25일

첫 편지가 보내진 후에 답장이 오고 그 답장에 다시 답장을 하고

새로 알게 된 사람에게 첫 편지를 보내면 그에 대한 답장이 오고

그 안에 누군가에게 어떠한 사건이 발생하면

그 사건을 또 다른 누군가에게 편지를 써서 알리기 때문에

이 책을 말하면서 등장인물과 편지 내용에 대해서 세세하게 언급할 수가 없다.

진짜 이야기든 상상 속의 이야기든

모두가 연결되어 있기 때문에

등장인물 중 어느 한 사람 만을 놓고 이렇다 저렇다 이야기할 수 없으며

각각의 사정이 있어서 어떤 사건이 하나 있었다. 라고 성급하게 말하기도 어렵다.

첫 편지가 보내지는 순간 이야기는 시작되지만

내가 책을 덮을 때까지 이야기는 끝이 나질 않았기 때문이다.

내가 책을 덮어도 그들의 삶은 계속되니까.

30년 전 잃어버린 원고 한 뭉치가 그들의 삶을 바꾸어 놓은 것은 사실이다.

그러나 그들이 변화하게 된 것은 그 원고를 읽었기 때문만은 아니었다.

그 원고가 거쳐 간 사람들이 서로의 존재를 알게 될 때마다 친구가 되어 주었기 때문이다.

신기하고 놀라운 이 사건,

잃어버린 원고가 30년 만에 작가의 손으로 들어가게 된 것으로 시작된 여정에

진심을 다해서 동참해 주었기 때문이다.

첫 편지부터 마지막 편지까지 놓칠 수 없는 이유기도 하다.

이 따스함이 이 책을 읽은, 읽고 있는, 읽을 예정인 사람들에게 전해져서

우리가 이 편지들에 대해 이야기하며 친구가 될 수 있다면 좋을 텐데 말이다.

그거야말로 소설보다 소설 같은 이야기겠지만.

※ 위의 글은 서평 이벤트에 당첨되어 해당 출판사가 제공한 책을 읽고 쓴 개인적인 소감문입니다. ※