-

-

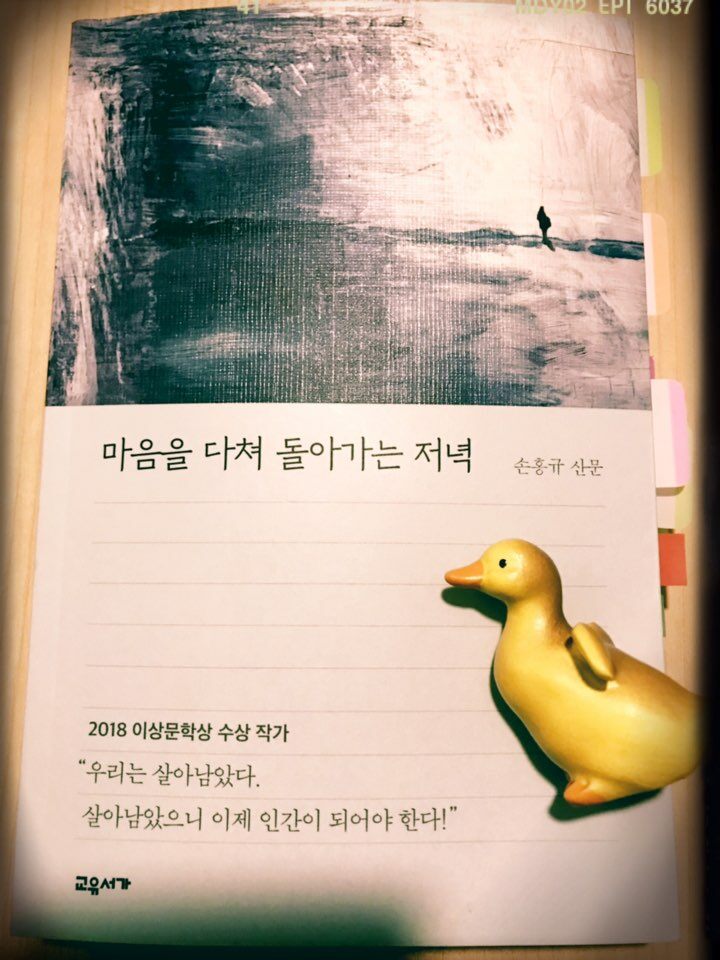

마음을 다쳐 돌아가는 저녁 ㅣ 교유서가 산문 시리즈

손홍규 지음 / 교유서가 / 2018년 12월

평점 :

구판절판

표지가 너무 서늘하고 우울해보여서 읽을까 말까 한참을 망설인 책이었다.

절망감에 대해, 절망한 사람들에 대해 말하는데 책을 읽거나 영화를 보면 내 감정에 영향을 받는 나로서는, 지금의 내가 그 절망감을 끌어안을 수 있는 상태인지 고민한 것이다.

목에 울음과 서글픔이 한 웅큼 걸린 듯, 먹먹한 마음으로 책장을 덮고 난 뒤엔

'읽길 잘 했다.'는 생각이 든다.

오래전 꿈이 소설가였고, 지금도 소설가인데 여전히 소설가의 꿈을 꾸는 작가의 인생이 통째로 내게 다가왔다.

p.45) 그러기에 소설은 스스로 사전이 되어야 한다. 역사에 매장된 숱한 언어들은 사전이 아닌 삶에서 발굴되어야 하고 사전이 아닌 소설에 등재되어야 한다. 소설은 그와 같은 방식으로 하나의 사전이 된다.

이 구절과 조우했을 때 우리의 삶 역시, 한 권의 책이라는 생각을 했다.

지금 나의 하루도 내 인생이라는 책의 한 줄이다. 비록 화려하거나 스펙터클하진 않아도, 책의 한 귀퉁이에 때로는 건조하게 혹은 담백하게 적힐 한 줄의 문구라도, 나는 지금 그 한줄을 써내려가고 있다고 생각한다.

탈곡기에 장갑 낀 손가락이 빨려들어간 아버지

p.79) 당신의 손가락 하나가 내 가슴속에서 오래도록 영글어 내가 되고 소설이 되었음을 말해주고 싶었다. 어머니와 아버지 당신들을 속속들이 알아서가 아니라 잘 알지 못해서, 알고 싶어서, 알아야만 하므로 소설을 쓴다는 걸.

나는 당신의 발자국을 따라 이야기를 줍는 사람일 뿐이다.

걸을 때마다 연꽃이 피어나는 전설의 인물처럼 살아온 걸음마다 이야기를 남겨둔 당신들이 있어 행복했다.

<작가의 이야기, 그리고 나의 이야기>

고3 수능이 끝나고(수능을 망치고) 혼란스럽던 19살의 겨울, 엄마가 보증을 잘못 서서 우리 집이 날아가게 되었다는 이야기를, 아버지로부터 듣게 되었다.

평생 한번도 폭력을 보인 적이 없던 아버지는 어머니에게 발길질을 했고,

엄마의 가슴팍에 내리꽂히는 아버지의 울분 섞인 발길질을 엄마는 죄인처럼 온전히 받아내었다.

그 사이에서 나는 서글픔과 무력감을 느꼈다.

그 이후 엄마는, 노점, 입주 청소, 베이비시터 등 가리지 않고 닥치는대로 일을 해오셨다.

20살 무렵 겨울, 친구와 함께 백화점 앞 번화가를 지나다 땅바닥에 돗자리를 펴고 물건을 파는 엄마와 처음 마주쳤다. 아니, 정확히 말하면 나 혼자 '엄마를 발견'했을 거라고, 그랬어야 한다고 믿는다.

왜냐하면 나도 모르게 고개를 돌려버렸기 때문이었다.

친구가 우리 엄마를 볼까봐, 그리고 내 당혹스런 표정을 엄마에게 들킬까봐서였다.

아직도 우리 엄마는 노점 매대를 펼친다.

벌써 십수년이 지났지만 그 때의 그 시리고 서늘한 기억이 아직도 생생하다.

엄마의 투박하고 굵은 손가락 마디마디가 내 정신을 키웠다.

p.166) 작가는 비밀을 발굴하는 삶을 사는 사람이 아니라 바로 여기, 지금 여기 우리 눈앞에서 벌어지는 아무렇지도 않은 일상에 깃든 비범함을 알아보는 사람, (...) 중략

그리하여 필멸하는 인간의 삶에 불멸의 의미를 부여하는 사람임을 저는 믿어 의심치 않습니다.

'평범한 삶에서 비범함을 발견할 줄 아는 사람'이 되어가는 것이 바로 내 꿈이다.

그 꿈을 매일 이뤄나가고 있다고 생각하면서도, 아직 갈증이 난다.

p.304) 소설가가 바랄 수 있고 할 수 있는 일은 여느 소설가들을 능가하는 것이 아니라 지금의 나 자신을 능가하는 것임을.

오늘 내가 단어 하나에 일 분을 문장 하나에 십 분을 바쳤다면 내일의 나는 단어 하나에 십 분을 문장 하나에 한 시간을 바쳐야 한다.

이 책 가운데 가장 인상 깊었던 부분 가운데 하나이다.

내 삶을 관통하는 가치관을 예상하지 못한 곳에서 발견한 것과 같은 기쁨을 느꼈다.

'다른 소설가와의 겨룸이 아니라, 지금의 자신을 뛰어넘기 위한 노력을 다짐'하는 부분에서

이 책은 340여 페이지를 채운 활자의 양보다, 종이의 무게보다 훨씬 더 무겁고 무겁다.

이 책을 읽는 내가 책의 어느 곳을 다시 펼치고, 곱씹고, 되풀이하며 내 삶에 투영했기에, 실제보다 더 두텁게 이 책을 기억할 것 같다.

작가는 절망과 절망한 사람들을 말한다고 했지만, 여기서 말하는 절망감, 슬픔은 펑펑 서럽게 통곡을 쏟아내지 않는, 울대에 서글픔을 잔뜩 머금고 삼켜내는 일을 반복하는 절제된 슬픔과도 같았다.(내 자신이 오랜시간 반복해온 작업이기도 하다.)

유년시절, 청년시절, 그리고 지금까지 자신의 삶의 조각들을 이어붙여 인생의 조각보를 만들어온 작가에게 경외심이 든다.

그 조각조각들은 그의 아버지의 잘려나간 손가락처럼 한(恨)일 수도 있고, 집 나갔다가 수박을 몰래 놓고간 아버지에게 "내가 수박을 안 좋아하는 걸 여태도 모른단 말이여. 차라리 참외나 놓고갈 것이지."라고 말하는 어머니의 애정어린 투정거림이기도 하다.

그런 삶의 조각들이 모여, 아름다운 조각보를 만들어낸 듯 하다.

작가 당신의 삶의 조각들, 당시에 내가 모르고 지나쳤던 시대의 아픔들을 읽게 해주셔서, 이를 통해 내가 살아가는 이 나라, 이 시대에 대해 돌아보고 내 삶 또한 반추할 수 있게 해주셔서 감사하다는 말을 꼭 전하고 싶다.

절망을 말하지만, 사실은 그 뒤에 숨겨진 '인간다움'에 대해 말하는 당신

단어 하나, 문장 하나하나 치열하게 고르고 다듬었을 작가 당신의 가난이 더이상 당연함이 되지 않길 바라고 또 응원합니다.