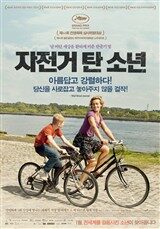

영화를 보는 내내 시릴의 분출되지 못한 분노 때문에 조마조마 했다.

그것은 녀석이 입고 있는 빨간 셔츠가 푸르른 배경 앞에서

종횡 무진하며 내 눈을 찌르고 있는 것 같아 더욱 불편했다.

그 녀석을 잘 이해해 보려하면 할 수록 석연치 않은 인물들의

앵글 밖으로 밀려난 이야기들 때문에 점점 더 거북해졌다.

왜 아버지는 자신의 아이를 돌보려 하지 않는가?

무엇이 사만다로 하여금 소년을 자신의 삶 속으로 품게 하는가?

어떻게 그녀는 아무런 감정의 표출없이 소년이 저지른 나쁜 짓을

뒷처리를 할 수 있는지...

수 많은 풀리지 않은 (또는 감독이 열어 놓은) 의문들 때문에

쉽사리 영화에 빠져들 수 없는 난점이 있는 영화였다.

그래도 가족은 부성, 모성의 두축으로 이루어진 일차적 세계라는 점에서

두 바퀴로 구르는 자전거의 상징성을 차용하지 않았을 까 생각했다.

단지, 마지막에 시릴로 부터 피해를 입은 가게 주인의 아들이 끝까지 따라와,

나무 위까지 도망간 녀석이 돌로 맞아 땅으로 떨어져 그녀석이 큰 교훈을 얻게 되었다는 생각이 들었다. 그리고 땅에 붙은 듯한 녀석이 마법에라도 풀린 듯

눈을 비비고 일어나 흙을 털고 자전거가 놓인 곳으로 걸어갈 때, 인생은 쉽사리

끝나는 것이 아니고 과거는 툭툭털고 계속 이어지는 것이라 말하는 것 같았다.

그런데 감독은 관객의 시선을 붙잡고 놓아 주지 않았다.

항상 시한 폭탄처럼 보이는 소년이 자전거를 몰아

화면 우측으로 돌아 가고 있었기 때문이다. 내려 놓지 못한

긴장때문에 초조해졌다. 그러나 곧바로 올라오는 엔딩 크레딧에

그냥 맥이 빠져버렸다. 한참을 고정시킨채 머리 속을 정리하다가

영화의 배경이 벨기에의 남쪽 왈로뉴지방이란 걸 알았다. 흠!

소매 없는 원피스 사이로 보이던 사만다의 단단해 보이는 근육은

그녀가 소년을 지원해 줄 든든한 보호자임을 암시하는 것일까?

머리와 꼬리가 잘린 잘 구어진 생선을 본 기분이었다.

이 기분은 문화적 코드의 차이에서 기인하는 것인가 혹은

다르덴 감독의 의도인가????