-

-

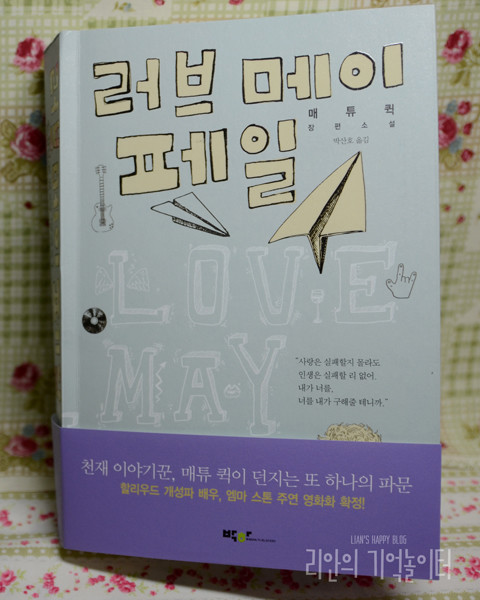

러브 메이 페일

매튜 퀵 지음, 박산호 옮김 / 박하 / 2016년 1월

평점 :

절판

천재 소설가라고 불리는 매튜 퀵의 신작 소설이 나왔어요.

사실 오랜만에 써보는 '소설' 리뷰입니다. ㅋㅋ

엠마 스톤을 주연으로 해서

이미 영화화가 확정되었다고 하는데

읽어 본 소감으로는

정말 한 편의 영화같은 소설이에요.

어렸을 적엔,

소설이며 만화책을 참 많이 읽었는데

그러고 보면 그 시절에는

단순히 '재미' 였던거 같아요.

현실도피랄까..

판타지나 SF 소설을 좋아했거든요. (물론 지금도 ㅋㅋ)

러브 메이 페일은

두꺼운 분량에도 불구하고

밤새워 새벽 다섯시 까지 읽어내려갔을 정도로

몰입도가 있는 재미난 소설이었어요.

오랜만에 페인짓을 불러일으킨 ㅋㅋ

러브 메이 페일.

한글 제목으로 읽을 때는 모르겠지만.

Love may fail.

'사랑은 실패할지도 몰라'

어떻게 보면 조금은 독특한 제목이 아닐까 싶었다.

하지만 책 아랫편에

귀여운 강아지 삽화와 함께 적혀 있던 짧은 글

사랑은 실패해도,

인생이 실패하는 것은 아니다.

라는 문구가 마음에 와 닿았다.

책 표지를 열고 들어가면

볼 수 있는 문구.

우리 모두는

누군가의 제자이자

동시에 다른 누군가의 스승이다.

그렇게 끊임없이

서로간에 연결되어 얽히고 섥힌 채로 살아가는 것이

바로 인생이 아닐까.

어쩌면 매튜 퀵은

그 이야기를 전달하고 싶었는지도 모른다.

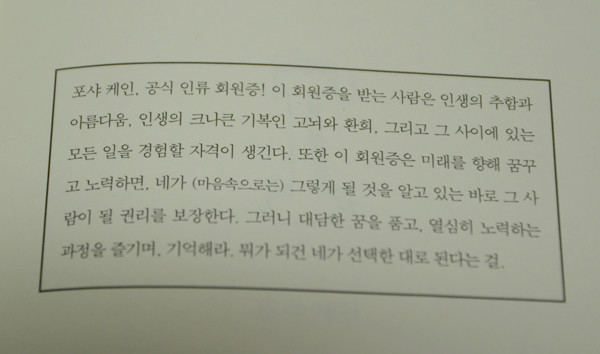

이 소설은

주인공 포샤 케인의 어린 시절 문학선생님이었던 '네이트 버논'이

졸업생들에게 하나하나 만들어 주었던,

'공식 인류 회원증'

이라는 것으로 시작한다.

'기억해라, 뭐가 되건 네가 선택한 대로 된다는 걸.'

아이들은 꿈을 먹고 자란다.

그런 아이들에게 버논은

어쩌면 유일하게 꿈을 다독여주고 키워준

그런 선생님이 아니었을까.

책 뒷편의 소개에는 이렇게 적혀 있다.

뭔가 알 수 없는 느낌. ㅋㅋ

하지만 읽다 보면 알 수 있다.

사람에게는 누구나 선과 악이 공존한다.

때로는 바보스럽게 착한 순간이 있는가 하면

처절하게 지독해지는 순간도 있다.

사람이라서 그렇다.

매튜 퀵은

그런 현실적인 인간의 모습을

조금은 '엉망진창'인 주인공들을 통해 풀어낸다.

네 명의 주인공,

눈 앞에서 남편이 바람피는 현장을 목격하고

권총을 집어 든 여자 포샤 케인.

학생들에게 꿈을 주는 교사가 되고자 했지만

결국 학생에게 폭행당해 죽음의 순간을 겪은 선생님 버논.

그런 버논의 어머니이자

주님의 부름을 받고 수녀로서의 삶을 선택해야했던 매브 수녀.

그리고 지독한 중독자 시절을 거쳐 교사가 되기까지

모진 세월을 견뎌 살아온 남자 척.

네 사람은 각자의 이야기 속에서 시작하지만

결국 모두 얽히고 섥혀 이야기를 만들어 간다.

손끝만 스쳐도 인연이라고 했던가.

사람 사이의 인연이라는 것이

참 마음대로 되지도 않고

때론 거짓말 같은 우연이 얽혀 일어나기도 한다.

주인공 포샤 케인.

여느 소설에서처럼

예쁘고 갸녀린, 그리고 공주같은 여주인공은 없다.

시작과 동시에 조금은 격렬한 장면으로 시작되거든.

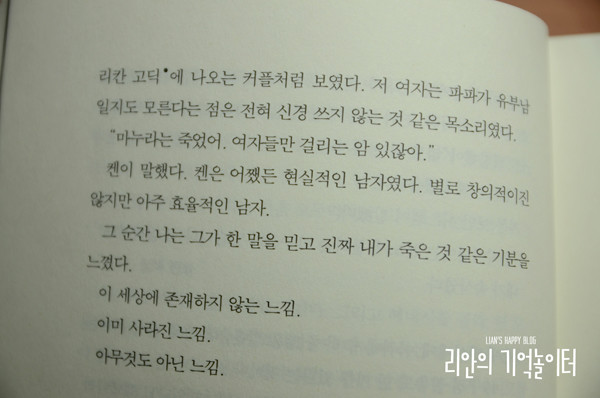

마누라를 제 멋대로 '죽은 사람'으로 만들어 놓고

스무 살이나 어린 여자를 꼬시는 남편.

어쩌면 우리 주변에서 지극히 현실적인 이야기라서,

조금은 더 공감갔던 서두.

말 한마디로 사람을 죽이는 것이

책에서도 인생에서도 참 쉬운 일이군.

네이트 버논.

개인적으로 참 마음에 들었던 선생님이다.

공부를 잘 하는 것 보다도,

남들처럼 살아가는 것 보다도 중요한 것이 바로

긍정적으로 생각하고 스스로를 믿는 일이라는 것을

강조하며 가르친다.

사람들은 누구도 똑같을 수 없어서

모두 다르기에 고귀한 존재임을 이야기 하지만

세상 일이 다 그렇듯

어디에나 '또라이'는 있다.

그런 학생에게 죽도록 폭행당해

결국 불구가 된 채 살아남은 그는

인간에게 학대받고 구조된 '알베르 카뮈'라는 개 한마리에게 의지해

두 번째 인생을 살아가지만 그 역시나 녹록치 않다.

매브 수녀의 절절한 편지.

아들을 사랑하지만,

용서받고 화해하기를 바라지만

결국 마지막 순간까지도 아들을 보지 못한 채

이렇게 편지로 인사를 남기는 인물.

어쩌면 이 소설에서

매브 수녀가 너무 조신하고 얌전하기만 했다면

소설의 재미가 반감되었을거라 생각한다.

하지만 그녀는 수녀이면서도 위트있고

늘 함께 하는 원장 수녀에게 '못된 늙은 게' 라는 별명으로 부르며

친근함을 전해준다.

가장 빨리 읽어 내려갔던 파트였다.

그만큼 몰입도가 장난 아니었다는 ㅠ

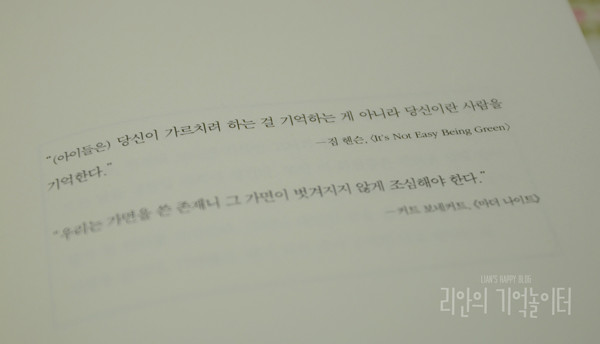

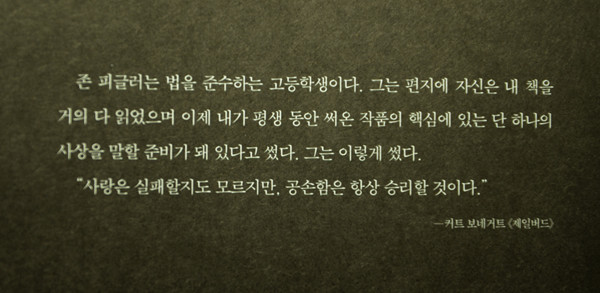

러브 메이 페일

이라는 말이 소설제목이 되었던 이유.

바로 커트 보네거트의 소설을 동경했기 때문.

사랑은 실패할 지도 모르지만,

그것이 끝을 의미하는 것은 아니라는 것을..

더 많은 이들이 기억해주기를...

러브 메이 페일은

총 556 페이지의

상당히 두꺼운 책이다.

일반 소설책의 두 권 분량이라고나 할까.

그럼에도 불구하고

한 번 읽기 시작하면 손에서 놓을 수 없는 것은...

주인공들이 네 명이나 등장하지만,

그 중 어느 누구도

'쉽고' '근사하게' 살아가는 이가 없었기 때문이다.

세상을 살다보면

'내가 그리던 삶'과는 전혀 다른

지금의 내 현실에 좌절하곤 한다.

여느 소설처럼,

화려하고 신데렐라 같은 주인공의 이야기가 아니라

어쩌면 지금 나보다 더 지독하게 좌절스러운 상황을 살고 있는

그런 이들이 꾸려나가는 이야기이기에

그만큼 몰입도가 더 뛰어났던거 같다.

'내가 너를 구해줄테니까'

라는 표지의 말 처럼,

누구에게나 좌절의 순간은 있지만

우리는 혼자가 아니기에

꿋꿋이 살아갈 수 있다.

때로는 니가 나의 손을 잡아 이끌어 주기도 하고

또 때로는 내가 너의 손을 잡아주기도 하면서

그렇게 '함께' 살아가는 거라고 ...

올 겨울,

감성 가득한

소설책 한 권 어떠신지요?