-

-

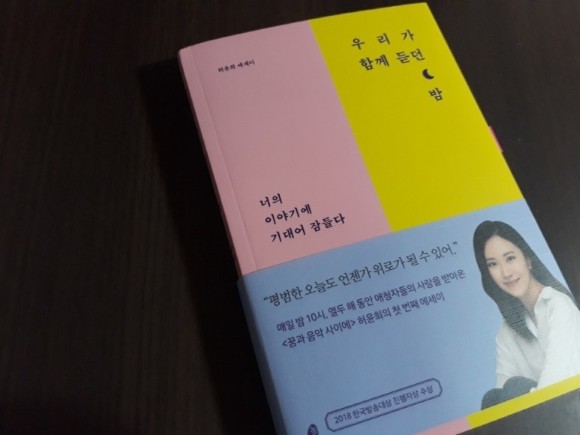

우리가 함께 듣던 밤 - 너의 이야기에 기대어 잠들다

허윤희 지음 / 놀 / 2018년 12월

평점 :

연말인 요즘, 묘하게 노곤하고 힘이 없어 붕 뜬 느낌이 든다. 한 해가 가고, 새로운 한 해가 또 오는데, 이미 새해를 수십 번(?) 맞이한 터라 '새'해지만 '새롭지 않다'. 묵은 때를 벗기고 홀가분해지고 싶은 마음 반, 반대로 만사가 귀찮은 마음 반. 두 가지 마음이 동시에 든다(근데 이 느낌마저 전혀 새롭지 않다. 매년 반복). 이런 느낌이 들 때는 잠자고 싶고 혼자 있고 싶은데, 그러면서도 잠들기 싫고 혼자 있기 싫다. 나 외로워. 근데 이런 느낌 계속 느끼고 싶어! 이렇게 계속 깨어있는 상태로 붕 뜬 느낌을 유지하고 싶을 때, 티비를 보거나 라디오를 듣는다. 티비를 본다고 해도 켜놓고 라디오처럼 소리만 듣는다. 그렇게 티비나 라디오 소리를 수동적으로 받아들이는 상태가 되어, 나도 모르게 라디오 사연이나 티비에 집중하다 보면 이런 붕 뜬 느낌이 더 이상 느껴지지 않는다. 이후로 익숙한 일상이 반복되고, 그리고 태어난 이후 한날도 빠짐없이 늘 그래왔던 대로 잠이 든다.

내가 볼 땐 세상 사람들이 다 각양각색인데, 라디오 사연은 일단 한 번 생각하고 글을 써서인가, 어딘지 비슷비슷한 느낌이 있다. 재미난 사연도, 슬픈 사연도, 일상의 사연도 사연을 보낸 사람에겐 특별할지 몰라도 듣는 나에겐 익숙한데 그래서 평온한 느낌이 든다. 사람들이 스타벅스에 가길 즐겨 하는 이유가, 혼자 있고 싶으면서도 혼자 있기 싫은 마음을 동시에 충족할 수 있는 곳이 스벅이고, 남들의 시선에 구애 없이 편하게 있을 수 있는 곳이기 때문이라고 한다. 생각해 보면, 근처 테이블에 앉은 사람들도 모두 제각각이지만, 모두 비슷비슷 익숙한 느낌이다. 그래서 스벅이 다른 커피숍에 비해 마음이 편한데, 이런 면에서 라디오와 스타벅스가 좀 비슷한 것 같다.

『우리가 함께 듣던 밤』

라디오 CBS <꿈과 음악 사이에>의 진행자, 허윤희 씨의 에세이다. 오랫동안 밤 10~12시 사이 라디오 프로그램을 진행하셔서인지, 글마다 라디오를 듣는 듯 귓가에 재생된다. (라디오를 오래 진행하면, 그분의 글마저 라디오 스크립트와 닮는군요) 조용조용, 왠지 나른해지면서 마음이 평온해진다. 사연이나 허윤희 씨의 글에 집중하면서도 자연스럽게 내 생각을 할 수 있고, 책의 문장이 산문이지 않고 운문처럼 행이 끊어져 있어 그런지 각 페이지의 여백처럼 내 마음의 여백도 커지는 듯하다.

연말이라서 그런지도 모르겠다. 밤과 연말, 어딘가 많이 닮지 않았나... 그냥 좀 센치해져.

익숙해서 어딘가 나와 이어져 있는 듯한 사연들, 차분차분하게 위로해주는 진행자의 따뜻한 말들... 이것도 연말의 익숙한 느낌이리라.

정답이 아닌 위로가 필요한 이들에게 끝이 보이지 않는 긴 어둠 속에서 함께 걸을 누군가를 만나는 일만큼 간절한 게 있을까.

지금 이 순간 내 곁에 있지 않더라도 같은 상황에 처해 있지 않더라도 어딘가에서 나와 같은 보폭으로 걷고 있음을 느낄 수 있는 사람.

드디어 도착한 긴 터널의 끝에서 웃으며 서로의 등을 토닥여줄 수 있는 사람. 단 한 명이면 된다.

그로 인해 그가 건넨 작은 위로로 우린 다시 힘을 내어 걸어갈 수 있다.

98~99쪽, 허윤희, 『우리가 함께 듣던 밤』, 놀

|

라디오를 들으며 느끼는 감정들이 이 발췌 글에 다 담겨 있는 것 같다. 라디오에 사연을 보내는 사람들과 그 사연을 읽는 진행자 모두, 내 곁에 있지 않은 사람들인데 그럼에도 함께 있는 것 같다. 나와 이어지진 않았으나 나와 끊어지지도 않은 존재... 이 쓸쓸한 연말에, 위로가 된다.