-

-

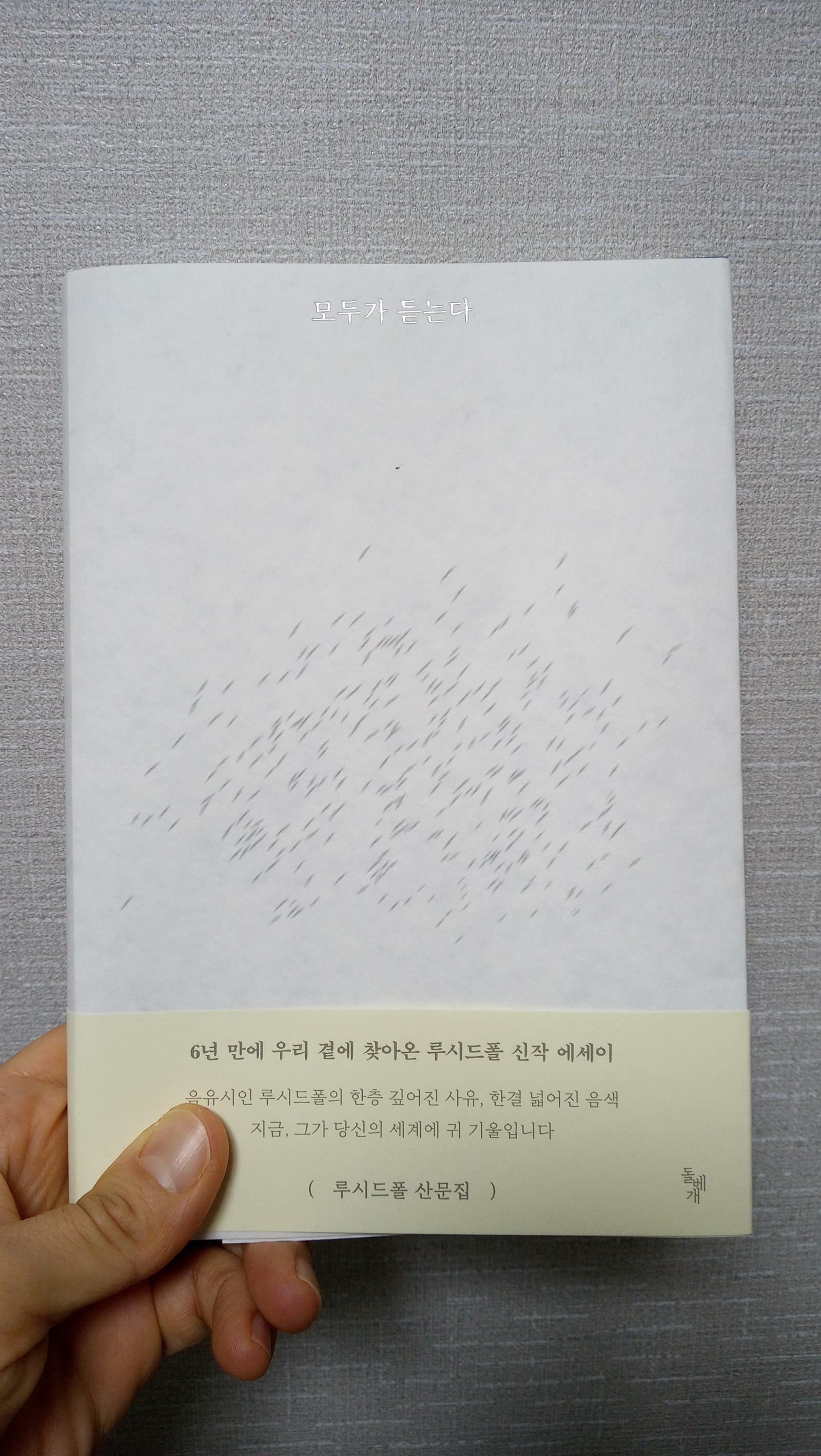

모두가 듣는다

루시드 폴 지음 / 돌베개 / 2023년 12월

평점 :

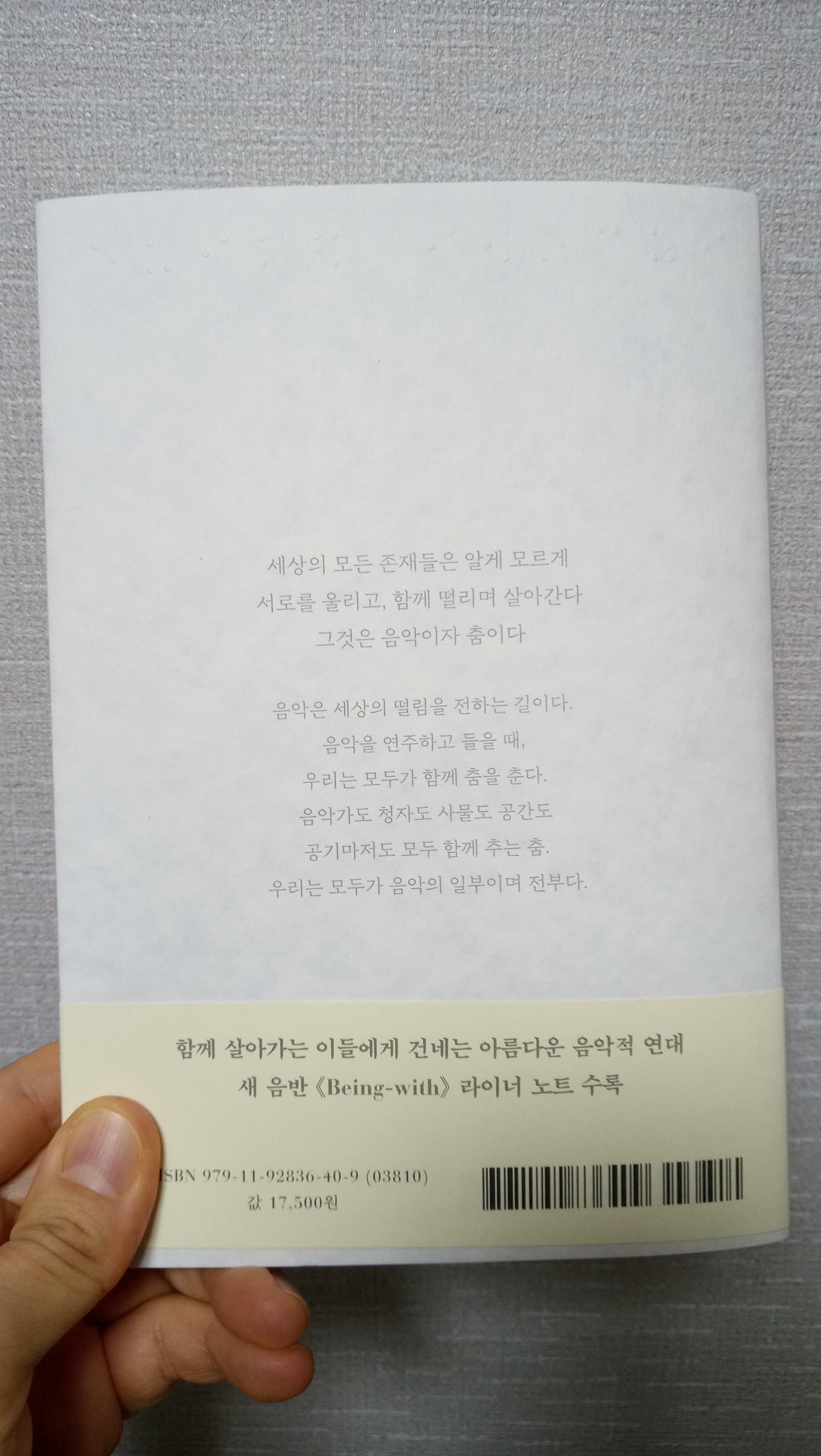

음악은 '흐르는' 것일 뿐, 누구의 것도 아니다. 강물이 누구의 것도 아니고 바람이 그 누구의 것도 될 수 없듯이. 내가 만든 음악조차 나의 것이 아닌, 나와 함께 춤추는 세상 모두의 것이다.

<모두가 듣는다> 중에서

나는 루시드 폴을 싱어송라이터로 알고 있었다. 그가 책을 낸 작가인지 몰랐다. 좋은 기회가 닿아서 루시드 폴의 신작 에세이 모두가 듣는다를 읽게 되었다.

첫 장을 펼치고, 순간 긴 한숨이 나왔다. 내가 이런 심오한 책을 읽을 수 있을까, 중반부를 읽으면서는 음악인들이나 알 수 있는 전문용어와 지식이 나왔다. 내가 과연 루시드 폴의 음악적 세계를 이해할 수 있을까?

하지만 이건 모두 기우였다.

그는 자연을 사랑하고, 제주와 귤 나무, 그리고 바다의 생물들까지 귀 기울여 소리에 담으려고 하는 소박한 농부이자 음악인이었다.

또한 그를 통해 내가 알던 음악의 개념을 더욱 확장시키고 넓게 볼 수 있는 계기가 되었다.

나 같은 사람은 피아노의 도래미파솔라시도를 찾아보라면 못 찾는다. 그 정도로 음악과 악기들의 영역에 대해서는 젬병이다.

모두가 듣는다는 이런 나의 생각의 틀을 깨버렸다. 음악을 듣는다가 아니라 볼 수 있고 만질 수 있고 바라볼 수 있고 느낄 수 있도록 만들려는 사람을 통해서 말이다.

혹시 루시드 폴은 천재인 것인지도 모르겠다. 어떻게 하면 바닷속 생물의 소리를 음악으로 담으려고 하였을까, 어떻게 귤 나무가 음악을 듣고 어떤 노래를 좋아하는지 알 수 있을까?

물론, 그런 논문과 연구가 있다 하니 알 수 있겠지만 그것을 직접 실행에 옮겨 적용시켜 볼 수 있는 직진이 대단하다고 느껴졌다.

아직도 필름 사진기를 사용하고 테이프로 음악을 듣는 루시드 폴의 이야기 모두가 듣는다를 살펴보자.

1. 루시드 폴을 통해 음악의 개념이 확장되다.

그는 자연을 사랑한다. 아니, 있는 그대로의 것을 어찌 보면 날것의 것을 사랑하는 사람 같다.

제주에 살면서 감귤과 레몬 농장을 하는데 동시에 음악인으로서도 계속 자신의 역량을 펼쳐나가고 있다.

그런데 모두가 듣는다를 읽다 보면 루시드 폴이 뭐 하는 사람인지 잠깐 헷갈릴 때가 있다. 그는 음악인이고 작곡하는 사람인데, 자연으로 돌아다니며 소리를 자꾸 딴다.

뭔 소리? 할 수 있는데, 사운드 엔지니어나 음향 감독같이 자연의 소리를 따라~ 그 소리를 채집하기 위해 각종 음향기기를 가지고 녹음을 한다.

그래서 이렇게 음악을 한다고? 처음에는 의아하고 이상해 보였다. 그리고 그게 과연 가능한지도 의문스러웠다. 그런데 한다. 아무렇지 않게 밥 먹듯이, 수시로.

놀라웠다. 다른 음악인들도 이러는 것인지 아니면 내가 지금껏 음악의 세계를 잘 몰랐던 것인지는 몰라도 신선한 충격이었다.

그리고 음악이란 게 소리를 기반으로 한다는 것을 깜박하고 있었다. 이렇게 자연의 소리를 음악으로 변환할 수 있다는 점이 음악에 대한 생각의 틀을 넓힐 수 있었다.

우리가 좋아하는 많은 소리는 '아름답게 왜곡된', 그러나 결국 모난 소리다. 투명한 광물에 섞인 극미량의 불순물이 보석의 빛깔을 만들어내는 것, 혹은 한두 톨 천일염이 음식의 단맛을 한결 또렷하고 감칠맛 나게 해주는 것과 비슷할지 모른다. p174

2. 그래서 음악을 사랑한다는 거야, 자연을 사랑한다는 거야.

루시드 폴은 옛날 감성이 물씬 나는 사람 같다. 옛것을 좋아하고 자연을 좋아하고 음악을 사랑한다.

모두가 듣는다는 앞에 '우리'라는 단어가 생략된 것 같다. 그 '우리'라는 단어에는 숲, 바다, 생물, 어쩌면 무생물까지도 포함될지도 모르겠다.

책에 영화 '수라'에 대한 이야기가 나오는데, 새만금 사업을 다룬 다큐멘터리 형식의 영화다. 왜 그 사업을 하면 안 되는지에 대해 시민들의 모습을 영화에 담고 있다.

멀쩡한 갯벌을 메우면 그곳에 살던 수많은 생물과 터잡고 살던 누군가의 삶이 무너지고 사라질 것이다.

영화가 끝날 무렵, 멸종 위기 새의 노래를 녹음할 수 있었다고 나온다.

그가 하고 싶었던 말은, 살아있음이 아름답고, 그 아름다움을 노래하고 싶었다고 말하고 있다. 한 땀 한 땀 노래를 남기고 싶다고.

나라는 음악인은 심마니와 닳았다. 어디 있을지 모르는 산삼을 찾아온 산을 헤매는 심마니. 곡 하나를 망태기에 담으려 심심산골을 기약 없이 헤매는 사람. 나는 그런 음악인이다. (중략) 악상은 '떠오르는' 것이 아니라 '캐내는' 것, 운이 좋다면 '마주치는' 것에 가깝다. 그래서 나는 영감이라는 단어보다 '착상'이라는 말을 더 좋아한다. p220

모두가 듣는다는 산책을 가다 한 박자씩 쉬어가는 느낌이 드는 책이다. 읽다가 잠깐씩 책을 덮고 사유할 수 있는 공간과 질문을 던져주는 책.

오늘은 음악과 자연을 사랑하는 루시드 폴과 함께 산책을 다녀온 듯한 느낌의 책, 모두가 듣는다 였다.

ps. 내가 심오한 책을 좋아하는 줄 몰랐다. 단상이나 짧은 생각을 끄적거려 놓은 것이 신선하게 다가왔다. 이 책을 통해 산문집, 시집 등을 다시 읽어봐야겠다.

#루시드폴 #모두가듣는다 #beingwith #루시드폴연하장

<출판사에서 도서를 지원 받아 작성하였습니다>