-

-

엄마, 사라지지 마 - 노모, 2년의 기록 그리고 그 이후의 날들, 개정판

한설희 지음 / 북노마드 / 2015년 5월

평점 :

품절

차마 입 밖에 내지 못하고 마음속으로만 하는

기도.

엄마,사라지지 마..

얼마 전,

부모님을 통해

외할머니께서 편찮으셔서 입원을 하셨다는 이야기를 전해 들었다.

몇 해 전 구순을

지나신 할머니.

강원도 시골

마을,

초가집을 개조한

집에서 집 앞 텃밭을 가꾸며 홀로 지내셨던 할머니.

귀가 어두우셔서

보청기를 끼셔도 큰 소리로 말하지 않으면 잘 못 알아 들으시지만 허리도 꼿꼿하시고 늘 집안과 마당,

텃밭은 깔끔하게

정리하셨던 할머니.

소식을 듣자 일 년에

한 두 번 명절 때 잠깐 찾아 뵙고 훌쩍 떠나는 우리를 보면 매번 눈물 지으시던 할머니의 모습이 떠올랐다.

평소 지병이 있으셨던

것도 아닌데,

가슴이 철렁 내려

앉는 느낌이었다.

메르스,

갓난

아기,

대형병원이 병원으로

향하려는 발목을 잡았다.

정말 만의 하나라도

다시는 모습을 못 뵙게 될까봐 두려웠다.

저자는 사그라드는

노모를 바라보며 이 책을 썼지만,

나는 나의 할머니를

떠올리며 이 책을 집어 들었다.

일제 강점기에 북쪽 작은 섬에서 태어나

결혼의 연을 맺고 자녀를 낳았지만,

다른 여자와 살림을

차린 남편을 평생 기다리며 창을 가린 작은 집에서 홀로 지내는 어머니.

아버지의 죽음을

계기로 맏딸인 저자는 어머니의 모습을 놓지지 않기 위해 어머니의 모습을 찍는다.

빛도,

흔들림도,

연출도 없는 있는

그대로의 어머니와 어머니가 담긴 공간의 모습을...

그리고 그 사진에

어머니의 이야기를 담았다.

딸의 눈에 비친

어머니의 이야기를 말이다.

세련된 사진이 아니라

투박한 사진을,

풍성하지 않은 소박한

사진을,

예쁘지 않은

자연스러운 사진을.

그런데도 사진들이

무척 아름답고 많은 이야기를 담고 있다.

피사체는 특정인을

담고 있지만 우리는 그 속에서 일반성을 발견하고,

또 각자의

어머니,

할머니,

또 다른 누군가를

떠올린다.

그래서 이 책은 참

특별하다.

거기에 더해 저자의

글을 읽으면 공감 가는 글이 많다.

그녀는 자신의

어머니에 대해 썼고 담담하게 썼지만,

죽음에 가까워지고

있는 인간의 모습이 진실되게 담겨 있어 읽는 내내 가슴이 저린다.

어떤 사진은 양쪽에 걸쳐져서

크게,

또 어떤 사진은 두

페이지에 걸친 여백 속에서 작게 실려 있다.

글도 저자의 호흡을

따라 줄바꿈이 되어 있고,

여백이 많아 시와

같이 쓰였다.

전체적으로 여백이

많은 책이라 그만큼 오랫동안 생각하게끔 한다.

사진을 보고 글을

읽기도 하고,

글을 읽고 나서 다시

돌아가 사진을 자세하게 다시 보기도 했다.

전체적으로 긴 호흡을

가지고 천천히 읽게 되는 책이다.

책의 뒷부분으로

갈수록 죽음이 가까워지는 것 같아 책장을 넘기는 속도가 느려졌다.

할머니를 생각하며 이 책을

골랐으나,

책장을 넘길수록

부모님이 떠올랐다.

엄마와의 관계가

그다지 친밀하지 않은 나지만,

처음으로 책을 읽으며

우리 엄마의 모습을 투영하고,

엄마와 가까워지는

느낌을 받았다.

나도 이제는 엄마와

마음으로 화해하고 늦기 전에 엄마를 내 가슴에 담아야할 것 같다는 생각을 하게 되었다.

현재의 엄마,

미래의

나,

죽음의 그림자와 함께

있는 인간의 모습이 보여 가슴이 먹먹한 책이다.

하지만 그러기에

소중한 사람들과 이 시간과 우리가 현재 살아 있어 존재하고 있는 이 공간을 꼬옥 안아주고 싶게 만드는 책이다.

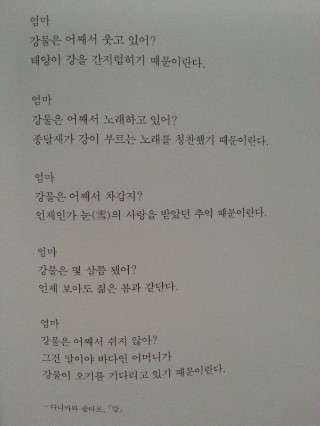

41쪽

오늘도 엄마는 침묵 속에 고요히 가라앉아

있다.

아무것도 하지 않고 그저 가만히 있기만 하는

것이다.

가만히 있던 엄마가 한순간 하늘을

올려다본다.

오늘의 하늘은 하늘색과 파란색의

중간쯤.

담장 밖의 사람들은 느리게

걷는다.

56쪽

창밖의 태양은 세상과 단절된 엄마를 비추지

않고

양지바른 곳의 온기는

식어가는 엄마를 따뜻하게 하지

못한다.

71쪽

이제 엄마의 세계는 세 평 남짓한 방 안이

전부다.

스물두어 살 무렵 섬을 빠져나온 엄마는

구십이 넘어 다시

섬에 갇혔다.

자식들이 아니면

아무도 찾아오지 않는.

외롭고 쓸쓸한 섬.

그 섬은 파도도 치지 않고 풀 한 포기 하나

자라지 않는다.

이곳에서 숨 쉬는 존재는 엄마

하나이니,

엄마마저 사라지면 여기는 무인도가 될

것이다.

84쪽

엄마의 뒷모습을

바라보았다.

움직임도,

감정도

느껴

지지 않는 뒷모습이었다.

카메라를 들고 엄마의 뒤를 오가는

나와

살랑거리는 바람에 간간이 펄럭이는 커튼을

제외하면

그 방에 존재하는 것들은 무엇 하나 움직이지

않았다.

그것은,

하나의

정물이었다.

101쪽

예전엔 그게 싫었다.

엄마가 오래전부터 가지고 있던 습관을 버리지

못하고

불편을 감수하는 게

안타까웠다.

세상은 이토록 빠르게

변하는데,

엄마만이 그 변화의 물결에서 한 발 비껴나

있는 것 같았다.

엄마는 호수처럼 흐르지

않는다.

이제 보니 그 한결같음이 우 리엄마인가

싶다.

119쪽

자신의 쓸모를 다하지 못한 것은 한낱

무생물에

불과하더라도 쓸쓸한 표정을 가지게

되나보다.

단지 옷이 걸려 있을

뿐인데,

내게 이 사진이 쓸쓸하게 느껴지는 것을

보면.

155쪽

엄마가 원한 것은 그저 내가 함께 마주앉아

있는 것이 아니었을까.

혼자 밥상 앞에 앉아 있는

일.

적막함 속에서 숟갈질을 하는

일.

입 안에서 부서지는 밥알의 감촉에만 집중하는

일.

꼭꼭 씹어야 할 것은 밥알만이 아니라고 어느

시인이 말했던가.

나는 엄마의 밥에만 신경을 썼을 뿐 외로움을

씹어야 하는

엄마의 마음은 헤아리지 못했던 게

아닐까.

219쪽

그래서다.

엄마의 사진을 찍는

이유.

엄마의 남은 날들을 공유하는

이유는.

죄 많은 딸이 스스로를 용서하기 위한 방법이

그것밖에 없어서다.